※学年は2024年6月当時のもの

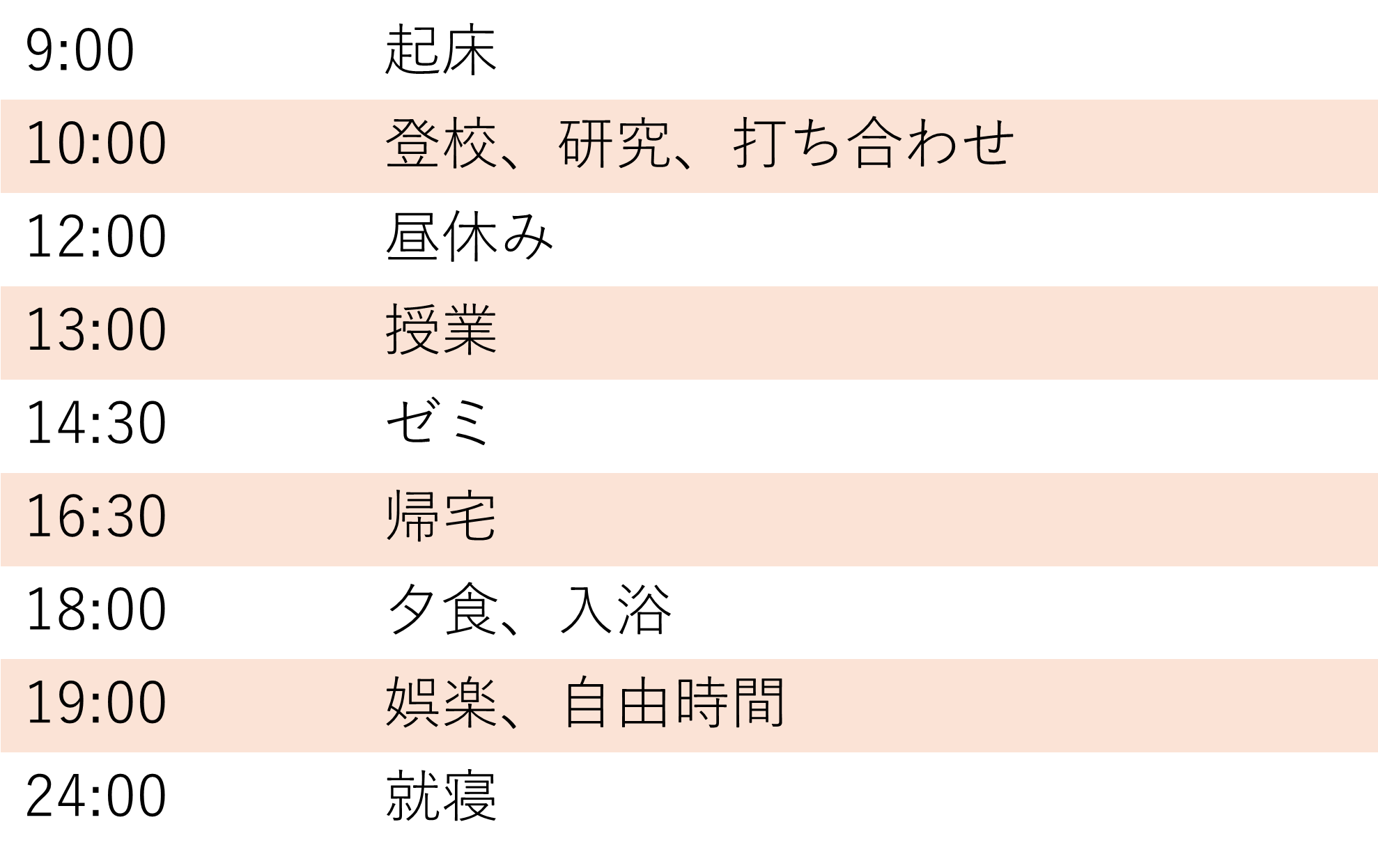

僕の所属する地域環境研究室ではゼミが週一で行われています。学部生のゼミでは毎回担当者が持ってきた論文について、教授らを交えみんなで議論するという形で行っています。また、それ以外の時間でのコアタイムは存在せず、各々のペースで研究を進めています。 4年生になり空き時間が増えたので、友人らと遊ぶ時間や自分の趣味に費やす時間が増え、自由な日々を過ごしています。

「放置竹林の現況調査とその有効利用の検討」というテーマで研究を進めています。日本には広大な竹林が広がっており、その多くは管理が行き届かず荒廃しています。竹林の放置は、生態系への悪影響や景観の損失だけでなく、災害時の土砂災害のリスク増加なども招くため、早急な対策が必要です。この現状を改善し、竹の持続可能な利用を実現することを目標とし、研究を進めています。

気象学の授業で学んだことが現在の研究で生かされています。この授業では地域環境というミクロともとれる問題をマクロな視点からも考える機会になり、地域環境を学んでいくにあたって非常に有用な授業でした。

僕は自然豊かな地域で生まれ育ったことで、環境保全に強い関心を持つようになりました。幼少期から自然と触れ合う中で、自然環境の保全や持続可能な利用の重要性を感じてきました。この経験によって自然環境、特に地域環境への関心が深まり、環境工学コースへの進学を決意しました。

環境工学コースの良さのひとつは、多くの魅力的な教授がいることだと思います。教授といえばとっつきにくいイメージがあるかもしれませんが、そんなことは無く、とてもフランクで、困っていれば親身になって相談に乗ってくれます。

就職するか悩んだ末、大学院への進学を決意しました。理由としては、学部生活で学んだことを活かさずに終わらせてしまうのはもったいないと感じたからです。大学院での学びを通して環境問題に対する理解を深め、「考える力」を育てたいと考えています。

具体的な進路は決まっていませんが、環境工学コースや大学院生活での学びを活かし、環境問題に携わる職に就きたいと考えています。環境問題への早急な対策が叫ばれる昨今において、環境問題解決の一翼を担う存在になることを目指しています。

大学生活には至る所に学びの機会が転がっています。日ごろの授業はもちろんのこと、部活動やサークル活動、飲み会にだって学べることはたくさんあります。日ごろからアンテナを張り巡らせることで様々な気づきが生まれ、より楽しい大学生活、さらに、より実りのある人生につながるのではないでしょうか。