1924(大正13)年、北海道帝国大学に工学部が設置されてから、今年で90周年を迎えました。

実学である工学(Engineering)をベースに、有能な人材と有益な研究成果を世に送り出し続けている工学部。

そこには、札幌農学校の時代から受け継がれるフロンティア・スピリットがあります。

北海道大学名誉教授

鈴木 章

Akira Suzuki

●1930年北海道むかわ町生まれ。60年北海道大学大学院理学研究科博士課程修了、理学博士。北海道大学理学部助手、工学部助教授、教授を経て、94年より北海道大学名誉教授。2004年日本学士院賞受賞、05年瑞宝中綬章受章、10年文化功労者、文化勲章受章、ノーベル化学賞受賞、11年米国化学会H. C. Brown Award受賞。2005年より日本化学会名誉会員、11年より日本学士院会員、12年より英国化学会名誉フェロー。

ノーベル化学賞を受賞した研究は、

100%北大工学部でなされたものです。

工学部90周年、おめでとうございます。私が工学部合成化学工学科に助教授として赴任したのは、1961年10月のことでした。その当時は今と違って大部分の建物は木造であり、新しくできた合成化学工学科は、電子工学科とともに、一番北側に初めてのコンクリート建で作られました。1963年からアメリカに留学、Purdue大のH.C.Brown先生のところで当時先生が見つけられたHydroborationの研究に従事し、1965年に帰国しました。この反応は有機ホウ素化合物を容易に作る方法を提供するものであり、このようにして得られる有機ホウ素化合物は安定な化合物で、有機合成に利用できないかと世界的にも考えられていました。私達はこの有機ホウ素化合物を有効に有機合成に用いる研究をはじめ、多くの成果を得ました。その一つが有機ホウ素化合物を用いるクロス・カップリング反応であり、これが2010年にノーベル化学賞を受賞する元になりました。この賞は、100%北大工学部(合成化学工学科と応用化学科)でなされた研究成果であり、私にとってはそれが最も嬉しいことです。

北海道大学名誉教授・前総長

佐伯 浩

Hiroshi Saeki

●1941年満州生まれ。宮崎県出身。工学博士。64年北海道大学工学部土木工学科卒業後、66年北海道大学大学院工学研究科修士課程修了。北海道大学工学部講師、助教授、教授を経て、2001年から北海道大学大学院工学研究科長・工学部長。その後、北海道大学副学長、理事・副学長を経て、07年から第17代北海道大学総長。13年より北海道大学名誉教授。専門は、海岸工学、湾岸工学、氷工学、寒地海洋工学。

イノベーティブな研究領域へ、

積極果敢に挑戦していく姿勢と情熱を。

工学部は90年の歴史の中で、多くの有為な人材を養成し、我が国の発展に貢献してきました。今後は、国際的な存在感や経済力が年々低下傾向にある我が国を再び成長と発展に向かわせ、若い人々が将来に希望を持てる国にしていかなければなりません。組織の運営では、硬直性や閉鎖性から脱却することが重要です。教育研究面においては、人材養成の重要性を常に意識すべきです。研究面で重要なことは、社会に向けて新たな価値や研究分野を創出するような、イノベーティブな研究領域に積極果敢に挑戦していく姿勢と情熱です。それが、学生や若い研究者を惹きつけるのです。また、今の大学に期待されている「世界を舞台に活躍できるグローバル人材」の養成については、工学部、工学院における専門分野の理解とともに、異文化理解と幅広い教養を持つこと、さらに外国語によるコミュニケーション能力の向上が重要であることを学生諸君に常に説いていただきたい。それは即ち、「自学自習」の重要性を持続的に勧めていくことだと思います。

工学部の90年の歴史の中で、いったいどれほど多くの研究が行われてきたことでしょう。

そのすべてに共通しているのは、我々の生活に密接に関わっているということ。

ここでは、以前『えんじにあRing』で取り上げてきた研究をピックアップしてご紹介します。

北海道発のロケット開発で、

「月に行ける未来」を実現したい!

●No.383(2010年10月)

火薬類も液体燃料も使わずに打ち上がるハイブリッドロケットの最大の特徴は、高い安全性です。新しい燃焼方式の頭文字を取って、CAMUI型ロケットと呼んでいます。現在開発中のロケットのエンジンを2倍にできれば、3段式ロケットで20kgくらいの超小型衛星を地球周回軌道に投入できます。打上げ費用は2,000万円ほどです。成功すれば、宇宙開発の様相は一変します。町工場で衛星やロケットが作られ、中小企業が衛星を使います。今まで誰も見たことが無い「小型宇宙産業」が目の前に現れるでしょう。

火薬類も液体燃料も使わずに打ち上がるハイブリッドロケットの最大の特徴は、高い安全性です。新しい燃焼方式の頭文字を取って、CAMUI型ロケットと呼んでいます。現在開発中のロケットのエンジンを2倍にできれば、3段式ロケットで20kgくらいの超小型衛星を地球周回軌道に投入できます。打上げ費用は2,000万円ほどです。成功すれば、宇宙開発の様相は一変します。町工場で衛星やロケットが作られ、中小企業が衛星を使います。今まで誰も見たことが無い「小型宇宙産業」が目の前に現れるでしょう。

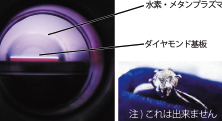

究極のダイヤモンドで、過酷な

状況でも使える計測システムを!

●No.393(2013年1月)

ダイヤモンドは最も硬い物質ですが、半導体材料としても究極的で、500℃以上の高温環境でも安定して動作する電子デバイスを作ることができます。シリコンなどの半導体物質は放射線が当たると簡単に壊れてしまいますが、ダイヤモンドは放射線に対しても頑丈です。我々はこの特長を生かし、ダイヤモンドから放射線を測定する検出器とそれを動かすために必要なトランジスターを開発しています。この技術は将来的に人工衛星用電子デバイスやダイヤモンドパワー半導体デバイス開発の基礎ともなるのです。

ダイヤモンドは最も硬い物質ですが、半導体材料としても究極的で、500℃以上の高温環境でも安定して動作する電子デバイスを作ることができます。シリコンなどの半導体物質は放射線が当たると簡単に壊れてしまいますが、ダイヤモンドは放射線に対しても頑丈です。我々はこの特長を生かし、ダイヤモンドから放射線を測定する検出器とそれを動かすために必要なトランジスターを開発しています。この技術は将来的に人工衛星用電子デバイスやダイヤモンドパワー半導体デバイス開発の基礎ともなるのです。

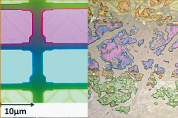

希土類の新しく美しい光で、

人々の暮らしを鮮やかに照らしたい!

●No.395(2013年7月)

希土類はレアメタルに属する元素群で、英語でレアアースと呼びます。希土類元素の中には、通常の有機分子や遷移金属には存在しない「4f軌道」があります。この4f軌道は美しい発光(ピュアな単色発光)を示し、ディスプレイや照明材料などに応用されています。希土類から構成される発光体は、これまでガーネットなどの無機結晶中に希土類を入れたものが主流でした。これに対し、我々は希土類と有機分子(配位子)から構成される新しい希土類発光体「強発光性の希土類錯体」の研究を行っています。

希土類はレアメタルに属する元素群で、英語でレアアースと呼びます。希土類元素の中には、通常の有機分子や遷移金属には存在しない「4f軌道」があります。この4f軌道は美しい発光(ピュアな単色発光)を示し、ディスプレイや照明材料などに応用されています。希土類から構成される発光体は、これまでガーネットなどの無機結晶中に希土類を入れたものが主流でした。これに対し、我々は希土類と有機分子(配位子)から構成される新しい希土類発光体「強発光性の希土類錯体」の研究を行っています。

札幌発のレアメタルを、鉱山の

技術を使ってリサイクルしています!

●No.395(2013年7月)

ほんの数年前まで、札幌が世界一の生産を誇ったレアメタルがあります。日常生活に欠かすことのできない液晶ディスプレイに利用されている「インジウム」で、定山渓温泉の近くにある豊羽鉱山で産出されていました。ある企業と共同で、廃棄された液晶ディスプレイからインジウムをリサイクルするという難しい研究に取り組んでいたとき、突破口のヒントになったのは、豊羽鉱山でも使われていた鉱石の粉砕技術です。古くから使われていた技術もリサイクルできるということかもしれませんね!

ほんの数年前まで、札幌が世界一の生産を誇ったレアメタルがあります。日常生活に欠かすことのできない液晶ディスプレイに利用されている「インジウム」で、定山渓温泉の近くにある豊羽鉱山で産出されていました。ある企業と共同で、廃棄された液晶ディスプレイからインジウムをリサイクルするという難しい研究に取り組んでいたとき、突破口のヒントになったのは、豊羽鉱山でも使われていた鉱石の粉砕技術です。古くから使われていた技術もリサイクルできるということかもしれませんね!

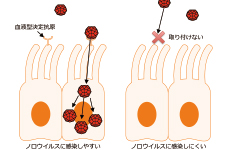

謎が多いノロウイルスの実態に、

工学者の立場から迫ります!

●No.396(2013年10月)

衛生環境工学の分野には、街のお医者さんよりもウイルスの扱いに慣れている学者がたくさんいます。様々な水処理技術を駆使して安全な飲み水や健全な水環境を提供することを生業としている我々からすれば、安全であるべき水を介して感染する場合があるノロウイルスは、全くもって看過できない相手だからです。我々は、ノロウイルスを強固に捕捉することが可能な腸内細菌が存在することを発見しました。この細菌が、ノロウイルスの生活環にどのような影響を与えるのか、明らかにしていきたいです。

衛生環境工学の分野には、街のお医者さんよりもウイルスの扱いに慣れている学者がたくさんいます。様々な水処理技術を駆使して安全な飲み水や健全な水環境を提供することを生業としている我々からすれば、安全であるべき水を介して感染する場合があるノロウイルスは、全くもって看過できない相手だからです。我々は、ノロウイルスを強固に捕捉することが可能な腸内細菌が存在することを発見しました。この細菌が、ノロウイルスの生活環にどのような影響を与えるのか、明らかにしていきたいです。