微粒子を用いた浄水処理技術の開発

Application of submicron particles for drinking water treatment

[PROFILE]

○研究分野/水環境工学、水道工学

○研究テーマ/高度水処理、水道水質

○研究室ホームページ

http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/risk/

Yoshihiko Matsui : Professor

Laboratory of Environmental Risk Engineering Division of Environmental Engineering

○Research field: Water Environmental Engineering, Water Supply

○Research theme: Advanced water treatment, Drinking water quality

○Laboratory HP:

http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/risk/

世界の水需要が高まる今、

水技術と水ビジネスが熱い

水道水の主な水源は河川水です。そのままでは飲用に適さないので、水処理を行って水道水が製造されています。現在の技術をもってすればどんなに悪い水質の原水や海水からでも飲料水を得ることができますが、実際は水1m3で10円程度の低コストで水処理を行い、安全・安心な水道水を得る必要があります。人口増加と経済成長による世界の水需要が増加する中で水技術が注目されています。

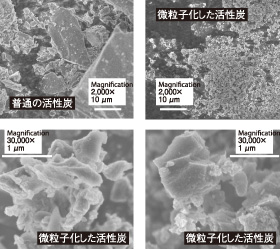

微量有害有機物質の除去には、活性炭を使う方法が効率的といわれていますが、それでもコスト高なためさらなる高効率化が必要です。図1は筆者が所属している環境社会工学科衛生環境工学コース環境リスク工学研究室で研究を行っている直径1マイクロメートル以下まで微粒度化した活性炭の電子顕微鏡写真です。ここまで小さくすると肉眼では粒子は見えず、水に入れると液体のようです。この微粒子の活性炭を世界で初めて用いることで水中の有害な化学物質を除去するための高効率な浄水処理技術の開発を行っています。

図1 微粒化した活性炭の電子顕微鏡写真

Figure 1: Scanning electron micrograph of super-powdered activated carbon particles

微粒子プラス分離膜が拓く

高度浄水技術

浄化に使う材料を微粒度化すればその分だけ反応速度は上がり高効率が期待されますが、その一方で、微粒子を除去する方法も合わせて検討しなければいけません。この微粒子は0.1マイクロメートルの穴が無数にあいた膜でろ過を行うことで水中の濁質とともに取り除きます。このとき微粒子の活性炭を入れると分離膜が汚れにくくなり透水性の低下が抑制され、浄化のエネルギー削減にも寄与することが分かってきました。微粒度にすると有害物質を素早く除去できるだけでなく、より多くの有害物質を除去可能なこともわかってきました。この技術は、横浜市、佐世保市、大牟田市などにこれから建設される多くの新しい浄水場で取り入れられる計画が進行中です(図2は静岡県にある浄水場)。研究成果が社会に還元されていくことはとても嬉しいことで、研究の励みになります。

環境リスク工学研究室では、さらに、水中の不純物を凝集させる能力が高く、水中に残留しにくい凝集剤の開発、そして、紫外線・光触媒・酸化剤の組み合わせによる微量有害有機物質の分解など実用化を常に意識した基礎研究を行っています。

図2 分離膜を使った浄水場

(円筒形ステンレス圧力容器の中に分離膜が格納され、ろ過を行っている)

Figure 2 : Membrane water treatment plant

(water is filtered through membrane housed in cylindrical stainless pressure vessels)

| 分離膜 | 分離膜の一種であるMF膜は医薬品など水中の化学物質を通してしまうため、その前処理として微粒子の活性炭で除去する過程が有効になる。 |

自然に学ぶ材料と

自然に学ぶ材料と

環境修復法の開発

環境循環システム部門

環境地質学研究室

教授 佐藤 努 環境を優しく守る

環境を優しく守る

環境浄化触媒

有機プロセス工学部門

化学反応工学研究室

准教授 下川部 雅英 触媒反応によるバイオマス資源からの有用化学物質合成

触媒反応によるバイオマス資源からの有用化学物質合成

有機プロセス工学部門

化学システム工学研究室

准教授 多湖 輝興

微粒子を用いた

微粒子を用いた

浄水処理技術の開発

環境創生工学部門

環境リスク工学研究室

教授 松井 佳彦 環境負荷低減型の

環境負荷低減型の

有機廃棄物リサイクルプロセス

環境循環システム部門

資源化学研究室

准教授 福嶋 正巳