歩行者を自動車事故から守るシステムの開発

Development of pedestrian crash avoidance system on the road

|

自動車で膨れ上がった道路交通のダイエット。 |

大学院公共政策学連携研究部公共政策学部門 |

|

| [PROFILE] ◎研究分野/交通工学、交通計画 ◎研究テーマ/道路空間の再配分に関する研究、歩行者・自転車事故削減システムの開発、 CCTVカメラを用いた悪天候センシングシステムの開発、自転車シェアリングシステムの開発

Toru Hagiwara:Professor

Public Policy School ◎Research field:Traffic and Transportation Engineering |

|

歩行中の死者数トップの日本

時速10kmの死亡交通事故も

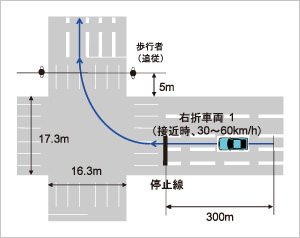

平成20年から日本では、当事者別死者数として歩行中がトップとなり、歩行者に関する有効な事故対策が急務となっています。歩行者事故は、交差点や住宅街周辺の道路で多く発生しており、原因は複雑であり、対策の実施が難しいのが実態です。交通事故を扱っている専門誌の最新刊によると時速10km程度の低速域でも歩行者死亡事故は多く、右折車による横断歩行者事故(図1)が挙げられています。では、どうすればこのような事故を減らせるのでしょうか。当研究室では、ドライバや歩行者に代わってお互いを自動的にセンシングし、自動的に回避する技術を検討し、横断中の事故を減らすシステムを開発しています。

図1 信号交差点における右折車と横断歩行者との位置関係

Figure 1: Configurations of right-turn vehicle and crossing pedestrian in the intersection.

歩行者回避を自動化する

システム開発に必要なもの

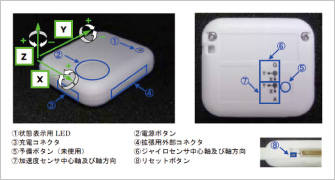

歩行者回避の自動化には、ドライバや歩行者の行動、自動車をコントロールするシステム、ドライバと歩行者を繋ぐ通信システムなどが必要となります。ここでは、図2に示すようなATR研究所で開発されたハイブリッドセンサを利用し、いつ・どんな動作をどの程度行っているかを計測しています。人の動作の計測から、回避行動を起こすのはいつか、いつ情報を取得しようとしたかが分かります。人の感度を知る非常に重要な技術です。

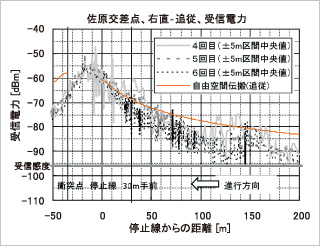

次に、歩行者とドライバを繋ぐ通信技術が必要です。クルマは大きいしバッテリーも持っているため、ある意味どんな方法でも受け入れが可能です。困難なのは、歩行者が持つ通信機器です。そこで現在は、沖電気(株)が開発した携帯電話に埋め込み型の小型装置を使い、短い時間に雑音や遮蔽物の多い交差点で相互の位置や移動ベクトルなどの情報通信が可能か、信頼性のある通信となるかなどを調べています(図3)。またその一方で、部品メーカー最大手のデンソー(株)とともに、クルマの制御に入れ込む回避システムのインターフェースと回避装置の開発も行っています。歩行者との衝突を回避するといっても、最先端の装置をいくつも組み合わせなければなりません。人にやさしい技術、事故を回避する技術は、大変奥が深く困難なものですが、これにより将来、事故に合わない社会の実現を目指し日々研究を進めています。

図2 ATR研究所制作の超小型ハイブリッドセンサ外観

Figure 2 : Exterior of super compact sized hybrid sensor produced by ATR.

図3 横断歩行者と右折車との通信状況を測定した結果

Figure 3 : Results of received power for pedestrians.

| ATR研究所 | 正式名称は、株式会社国際電気通信基礎技術研究所。ロボット技術の最先端技術やそれに関連する人の行動を知るための研究を進めている。 |

最もエコなパワーソース、

最もエコなパワーソース、

それはディーゼルエンジン

エネルギー環境システム部門

応用熱工学研究室

教授 小川 英之 データ融合技法に基づく

データ融合技法に基づく

動的交通制御システム

北方圏環境政策工学部門

交通インテリジェンス研究室

教授 中辻 隆 冬期つるつる路面を

冬期つるつる路面を

市民の協働とIT技術で克服する

北方圏環境政策工学部門

建設管理工学研究室

准教授 高野 伸栄

燃料電池内現象解明と

燃料電池内現象解明と

将来自動車構成分析

エネルギー環境システム部門

エネルギー変換システム研究室

教授 近久 武美、准教授 田部 豊 歩行者を自動車事故から

歩行者を自動車事故から

守るシステムの開発

大学院公共政策学連携研究部公共政策学部門(大学院工学院 北方圏環境政策工学専攻建設管理工学研究室 担当)

教授 萩原 亨