燃料電池内現象解明と将来自動車構成分析

Internal phenomena in fuel cell and future vehicle structure analysis

|

エネルギー・環境問題の大きな危機を |

エネルギー環境システム部門 准教授 田部 豊 (右) |

|

| [PROFILE] ◎研究分野/機械工学、熱工学 ◎研究テーマ/燃料電池、ディーゼル燃焼、社会エネルギーシステム解析 ◎研究室ホームページ/http://mech-hm.eng.hokudai.ac.jp/~ene-lab/

Takemi Chikahisa:Professor (left),Yutaka Tabe: Associate Professor (right)

Laboratory of Energy Conversion Systems ◎Research field : Mechanical Engineering, Thermal Engineering |

|

将来の水素社会で

中心的役割を担う燃料電池

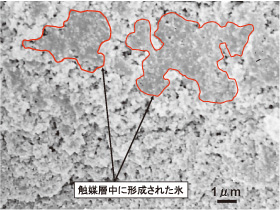

21世紀の今、環境と調和したエネルギー利用社会の再構築が求められています。エネルギー変換システム研究室では、将来型エンジンや燃料電池などの技術開発研究とともに、その技術を社会に普及させる方法についても解析を行っています。将来は自然エネルギーや原子力エネルギーから作り出した電気や水素を利用する社会になると推定されます。その際に水素を高効率でエネルギー変換する燃料電池が大きな役割を担うことになるでしょう。私たちは燃料電池を実用化するための基礎研究をしています。燃料電池の高性能を維持するためには、内部で生成・排出される凝縮水の挙動を解明することが必要です。例えば、氷点下で燃料電池を起動すると、数分以内で生成した凝縮水が凍結し、運転できなくなります。図1は凍結した燃料電池内触媒層のCryo-SEM(極低温に保持できる走査電子顕微鏡)写真です。運転に際して生じる自己発熱を利用してこの問題を解決するため、起動時の凍結現象に関する研究を行っています。

「地球に優しい」技術を実現

するためのシナリオを添えて

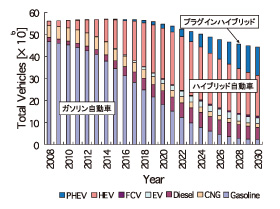

どんなに地球環境に優しい技術を作ってもそれが実際に普及しなければ、地球に優しいという結果につながりません。そこで私たちは「技術と社会」を結びつけた数値シミュレーションを行い、その実現に必要な各種条件やオプションシナリオを提示する研究をしています。図2は消費者の特性を考慮したモデルを用いて、わが国における乗用自動車の車両構成変化を分析した一例です。

このように、機械工学とはミクロからマクロまでの視点を幅広く網羅する総合システム設計のための学問です。当研究室が目標とする「経済と環境の調和社会実現」に向かって、燃料電池を含むデバイス開発というミクロ的アプローチと、社会全体の最適エネルギーシステムを解析するマクロ的アプローチの両面からチャレンジしています。

図1 燃料電池内の触媒層に形成された氷の電子顕微鏡写真

(世界的にも貴重)

Figure 1: Cryo-SEM picture of ice formed in catalytic layer in a fuel

cell; it is valuable worldwide.

図2 わが国の乗用自動車部門の車両構成変化のシナリオ

解析の一例

(消費者の特性を考慮したユニークなモデルとして

評価されている)

Figure 2 : An example of scenario analysis of future vehicle

structure in Japan; it is appreciated as a unique model with

consumer characteristics.

| 燃料電池 | 燃焼させずに燃料から直接発電する高効率エネルギー変換装置。 |

最もエコなパワーソース、

最もエコなパワーソース、

それはディーゼルエンジン

エネルギー環境システム部門

応用熱工学研究室

教授 小川 英之 データ融合技法に基づく

データ融合技法に基づく

動的交通制御システム

北方圏環境政策工学部門

交通インテリジェンス研究室

教授 中辻 隆 冬期つるつる路面を

冬期つるつる路面を

市民の協働とIT技術で克服する

北方圏環境政策工学部門

建設管理工学研究室

准教授 高野 伸栄

燃料電池内現象解明と

燃料電池内現象解明と

将来自動車構成分析

エネルギー環境システム部門

エネルギー変換システム研究室

教授 近久 武美、准教授 田部 豊 歩行者を自動車事故から

歩行者を自動車事故から

守るシステムの開発

大学院公共政策学連携研究部公共政策学部門(大学院工学院 北方圏環境政策工学専攻建設管理工学研究室 担当)

教授 萩原 亨