学生コラム

|

研究・活動紹介次世代に繋がる工業的製造法への期待生物機能高分子専攻 [PROFILE] |

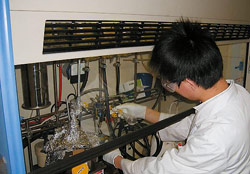

研究の様子 プラスチックや木材などの高分子化合物は、現在の私たちの生活に欠かすことのできないものです。高分子化合物は、天然高分子 (天然物由来)と合成高分子(石油由来)に大別することができます。天然高分子の代表は木材やデンプンなどで、ここには私たちの体を構成するたんぱく質や炭水化物、DNAも含まれます。一方、合成高分子は一般にプラスチックや合成ゴムと呼ばれるものです。その中で、私はプラスチックの新たな合成法についての研究を行っています。

プラスチックの合成は、一般に石油から原料となる成分を取り出し、そこへ微量の金属化合物(=金属触媒)を加えて反応させることで行います。しかし、使用される金属元素は希少なものが多く、資源に乏しい日本では輸入に頼るしかありません。また、微量とはいえ人体に有害な金属を使う点は、今後解決すべき課題のひとつだと考えられます。そこで私は、金属触媒を使わずに、炭素や窒素から成る有機化合物 (=有機分子触媒)を触媒として用いたプラスチックの合成法について研究を行っています。この研究が実現すれば、環境への負荷が少なく、希少な金属元素も必要としない、次世代へと繋がる工業的製造法が確立するため、大いに期待するところです。

高分子合成法の現状と目標

|

インターンシップ報告海外のインターンシップで得られたもの環境創生工学専攻

[PROFILE] |

ドイツに2ヶ月半インターンシップに行きました。受け入れ先は、ドイツの水処理の研究をしている機関・IWWでした。幸運なことに、隣国のルクセンブルク大公国国内の浄水施設が施設の更新のために行った次期導入技術を選定する比較実験に携わることが出来ました。今回は私がドイツで感じたことを報告します。

ルクセンブルクのパイロットスケール実験装置の前で 一つは、コミュニケーション能力の重要性です。英語のスキルも大変重要ですが、それ以上に人と話す勇気が大事だと感じました。初めの頃は人と話すことに苦手意識がありましたが、一人での出張中に迷子になり、必死で自分の意思を伝え、多くの人からアドバイスをもらいながら乗り切りました。これが自信に繋がり、それ以降の生活が大変楽しくなりました。

もう一つ感じたことは、大学以外でさまざまな経験をすることの重要性です。私の場合は、比較実験に携わることで、自分自身の研究の重要性ややりがいを再認識することができました。実際の現場に出て初めて感じることや気がつくことがたくさんあり、これまでとは違った視点からも考えられるようになりました。

インターンシップを通じて、コミュニケーション能力の向上や物事に対する視野を広げることができました。皆さんもぜひ海外のインターンシップに参加してみてください。