卒業生コラム

|

土木と宇宙宇宙航空研究開発機構(JAXA) |

||||||||

[PROFILE]

|

|||||||||

些細で単純なきっかけが決めた進路

宇宙開発の仕事に携わっている私ですが、大学では土木系学科の専攻で、宇宙工学を勉強していたわけではありません。では何故か?きっかけは単純で、大学4年生の時、論文投稿の対象分野で「宇宙構造物」というキーワードを見つけたからです。意外だったので担当教官に尋ねたところ、土木で宇宙構造物も扱うことを知りました。小さい頃から漠然と天体への興味はありましたが、その時に初めて「宇宙開発」が卒業後の職業として選択肢に加わりました。そもそも土木への進学を決めたきっかけも、高校生の頃、通学途中に図面を持った学生を見かけ、「大きいものを造るのってカッコいいな」と思ったからです。どれも些細ですが、不思議と記憶に残っています。

インフラ@宇宙

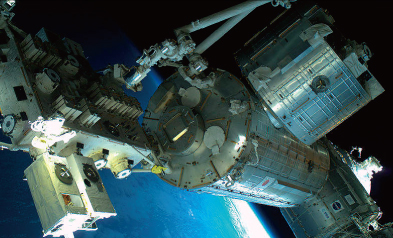

各国の協力により建造されたISS(国際宇宙ステーション)の一部に、JEM(日本実験棟「きぼう」)というモジュールがあります。私は主に、JEMに必要な装置開発、また宇宙空間での人類の長期滞在を目指したシステム検討に関わっています。人が生活する基盤となるインフラ設備を整えるのが土木ですが、ISSやJEMも、いわば宇宙におけるインフラです。そのインフラを維持・保守し、機能付加していく現在の業務において、人知れず土木の重要性を感じ続けています。

宇宙用品をネットショッピング

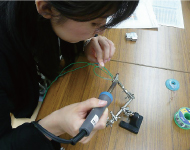

▲自分ではんだ付けしたケーブルが

▲自分ではんだ付けしたケーブルが

宇宙に行くことに感動した1年目の思い出

具体的には、(1)実験データを電話線のようなものを介しイーサネット通信※1させる装置の開発、(2)JEM内の環境(温湿度、人感、風量等)を計測するセンサを搭載した装置の開発、(3)尿や凝縮水※2を飲料水に再生するシステムの検討、などを行っています。(3)の水再生は、すでに地上で確立した技術がありますが、ISSやJEMといった閉鎖・無重力環境下では新たな課題が発生し、あらゆる条件のトレードオフが必要となります。このように、宇宙で使用する装置と考えると難しく思えるかもしれませんが、実は、(1)(2)のどちらも市販品をベースに製作されています。新しい技術開発を行う一方、ネットで探した製品を少し改修して宇宙へ打ち上げることもあるのです。

※1:ネットワークの規格の一種。普段使用しているLANに相当。

※2:汗やエアコン水等

不得意なことは方法を変えてチャレンジ

学生時代は構造系の研究室に所属していました。その時の勉強が仕事に直結しているわけではありませんが、「このポールの両端が拘束されてしまうと曲げが心配だ、直径の4乗で効いてくるからな」みたいな話が出ると、背筋が伸びます(笑)。とは言え、初めて学ぶことの方が多く、日々勉強中です。例えば、先述した(1)(2)の装置開発では、学生時代には全く縁のなかった電気・通信系の知識が必須です。決して要領が良くない私は、人一倍時間を要しましたが、少しずつ自分に合った効率的な勉強方法が分かってきました。学生の皆さんも、より一層の「気付き」が増えるよう、北大の誇る環境を活かしてぜひ有意義に過ごしてください。

▲宇宙から撮影された「きぼう」の全景 提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)

▲宇宙から撮影された「きぼう」の全景 提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)