REPORTER 6

|

環境創生工学専攻 |

[PROFILE] |

|

REPORT1

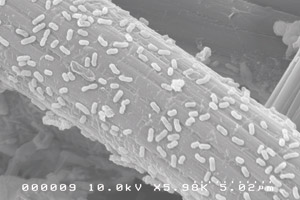

廃水処理から電気を生み出す

燃料電池内の微生物に関わる研究

修士課程まで他大学で廃水処理について研究していましたが、現在所属する研究室で行われていた「微生物を使った燃料電池を用いた新しい廃水処理」に強い関心を持ち、最終的に本研究室の博士課程へ進学することを決心しました。私がこの研究に強く魅かれた理由は、微生物燃料電池を用いた廃水処理技術が、汚れた水を綺麗にすることで「マイナスをゼロにする」だけに留まらず、そこから電気を生み出すことで「ゼロをプラスにする」技術であったためです。現在は、この燃料電池内の微生物に関わる研究に日々取り組んでいます。

REPORT2

電池内の微生物を制御することで

高性能な電池の開発を実現

ある種の微生物(原核生物)はエサから取り出した電子を導電性の固体(電極)に受け渡すことで呼吸します。微生物燃料電池はこのような性質を持つ微生物を燃料電池容器内で増殖させることで電流を発生させる仕組みです。現在の私の研究目的は電池内に構築される微生物群がどのようなメカニズムで電流を発生させているかを解明することであり、将来的には微生物を制御することで高性能な電池の開発を実現することを目標としています。

REPORT3

今はゴミでしかない廃水が

貴重な電力源となる日をめざして

微生物燃料電池の技術は廃水という「ゴミ」を電気という「エネルギー」に直接変換する技術と言い換えられると思います。現在は豆電球をつける程度の電力しか得られていませんが、今後の研究の発展次第で、今は厄介者でしかない廃水が貴重な電力源として扱われる日が来るかもしれません。現状では課題が数多く存在し、発電効率を上げることも最大の課題の一つです。山の頂は非常に高い所にありますが、今は一歩一歩踏みしめて一合目を確実に登っています。

REPORT4

必要な英語の勉強を含めて研究活動に

没頭できる幸せを実感しています

私は大学院生の本分は研究に打ち込むこと以外にはないと考えています。研究を進め新しい知見を得るために、文献を調べ、推論を立て、実験し、考察する。そこから新たな理論を組み立てていくという一連の研究活動に自らの時間すべてをかけられることは、人生において今をおいて無いのではないかと思います。唯一、研究以外の活動として必ず取り組まなければならないのは英語の勉強でしょうか。博士課程に進学してからは、英語力のなさは致命傷になりえると特に自覚し、時間を見つけて勉強することを日課としています。

REPORTER 1

REPORTER 1

応用物理学専攻

半導体量子工学研究室

博士後期課程2年

鍜治 怜奈 REPORTER 3

REPORTER 3

人間機械システムデザイン専攻

ロボティクス・ダイナミクス研究室

修士課程1年

片山 恭平 REPORTER 5

REPORTER 5

建築都市空間デザイン専攻

都市防災学研究室

修士課程2年

重藤 迪子

REPORTER 2

REPORTER 2

総合化学専攻

界面電子化学研究室

博士後期課程2年

小山 瞬 REPORTER 4

REPORTER 4

量子理工学専攻

量子放射線科学研究室

修士課程1年

山口 孝幸 REPORTER 6

REPORTER 6

環境創生工学専攻

水質変換工学研究室

博士後期課程1年

木村 善一郎