Four Lives 01

|

エネルギー環境システム専攻 |

[PROFILE] |

|

研究編

新しい燃料電池で

エネルギー問題に貢献

実験の様子 僕が所属している応用熱工学研究室では、主に次世代を担うエンジンに関する研究を行っています。僕は幼少の頃から自動車に興味があったので、やりたいことができそうなこの研究室を志望しました。しかし研究テーマを決める際に、他の学生と志望が重なったため僕が取り組むことになったのは、本研究室でたったひとつエンジンとはかけ離れている燃料電池に関する研究でした。最初はそれほど興味がわかなかったのですが、燃料電池がこれからのエネルギー問題、環境問題の解決に大きく貢献する新技術であることを知るうちに積極的に研究に取り組むようになりました。

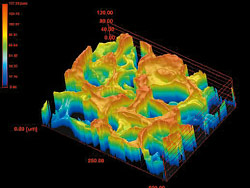

僕の研究は直接メタノール型燃料電池に関するもので、水素ではなく名前のとおりメタノールで発電します。このタイプの燃料電池ではメタノールを効率よく供給し、発生する水をスムーズに排出することが性能の向上につながります。電池を構成する部品の中にセパレーターと呼ばれるメタノールや水の流路を有するものがあり、ここに発泡金属を用いることで性能の向上を目指しています。

研究室に配属されると自分の研究テーマを与えられることが学部時代との大きな違いです。自分で研究計画を練り、結果を出すために能動的に行動することが求められますが、このプロセスを通し人間的にさまざまな面で成長できる場所が大学院なのではないかと思います。

発泡金属の表面拡大図

燃料電池のセパレーター

生活編

趣味に打ち込むと

活動の幅も広がる

4年生のときに、研究室の先輩に誘われて学生フォーミュラの活動に参加することになりました。この活動のメインはフォーミュラカーに必要な部品を設計・製作することにありますが、その他にも活動資金や自分たちでは製作できない部品を調達するためにスポンサー活動もします。大変だと思うときもありますが、マシンが完成したときの達成感は言葉には言い表せないほど大きいものです。

大学院に入ると研究にかかる時間が増えたため、この活動に割ける時間は少なくなり、平日に研究を終えた後や休日にこつこつと部品の設計や製作をしています。今はチーム代表も務めています。そのため作業の進捗状況の確認やお金の管理のようなマネージメントの仕事も増えましたが、チームを運営することは非常に勉強になり、社会人になっても役に立つことだと感じます。

部活やサークルへの参加、趣味を持つことは気分転換になるので、研究だけでなく自分の好きなことに打ち込むのも学生生活の楽しみではないかと思います。

フォーミュラカー

Four Lives01

Four Lives01

エネルギー環境システム専攻

応用熱工学研究室

修士課程2年

長沼 伸司 Four Lives03

Four Lives03

応用物理学専攻

生物物理工学研究室

博士後期課程3年

伊東 大輔

Four Lives02

Four Lives02

環境創生工学専攻

サニテーション工学研究室

修士課程2年

二宮 暢子 Four Lives04

Four Lives04

環境循環システム専攻

資源システム工学研究室

博士後期課程1年

遠藤 裕丈