※学年は2024年6月当時のもの

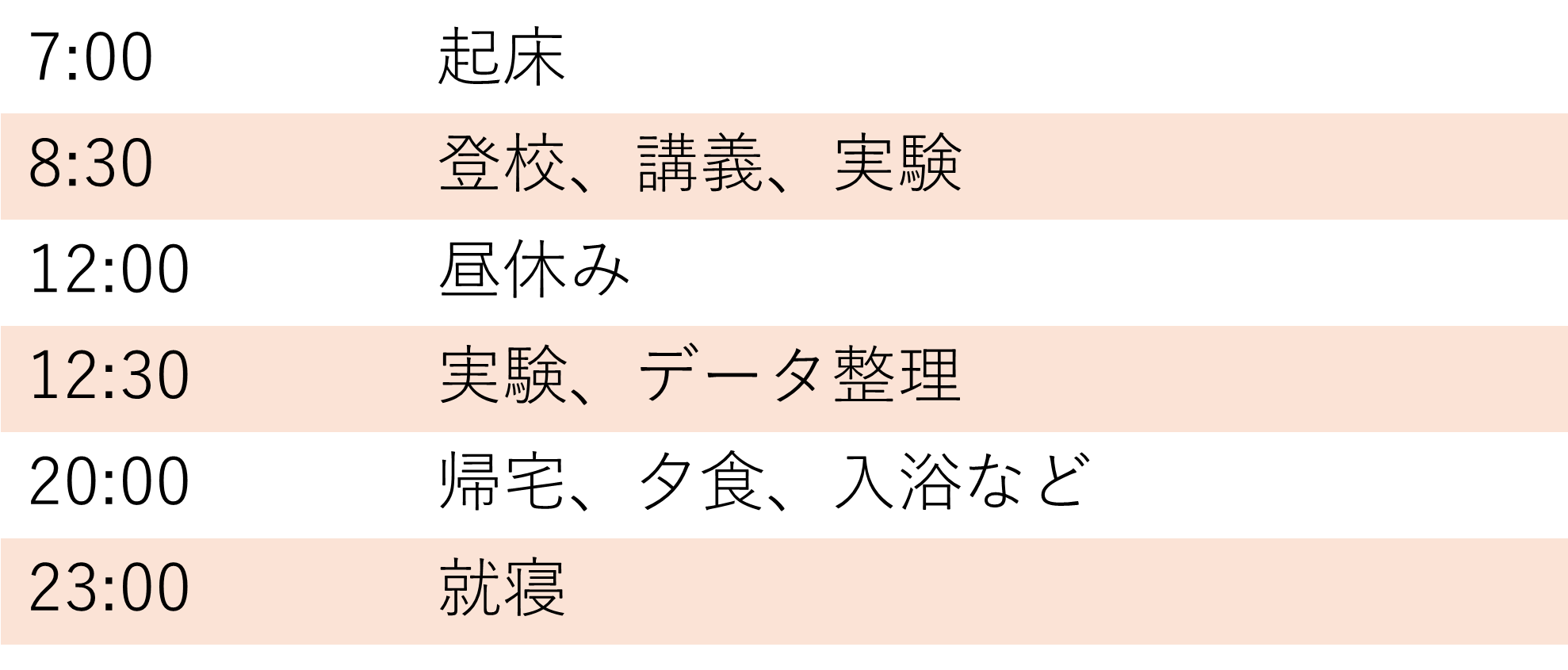

講義が平均して1日に12コマほどあります。講義以外の時間は、研究室で実験をしたり、得られたデータの整理をしたり、研究テーマに関連する英語の論文を読んでいます。また、研究内容の打ち合わせや研究室全体でのゼミを通して、先生方や研究室のメンバーから意見等をいただいています。講義が学部の頃より少ないため、研究中心の生活を送っています。

私は現在、水道で問題となるウイルスに関する研究を行っています。飲料水の安全性を担保するためには、浄水処理工程の中の塩素消毒によるウイルスの不活化が欠かせません。しかし、実際の浄水場の塩素消毒でどれくらいウイルスが不活化されているのかを、実浄水場における調査により把握することは技術的に難しいのが現状です。 そのため、実験室で培養したウイルスを添加した塩素処理実験を行い、その結果からどの程度の塩素強度 (塩素濃度×接触時間) でどれくらいウイルスが不活化されるかを調べ、浄水場で実施されている塩素強度と比較することで、ウイルスに対する安全性が担保されているかを評価しています。

学部23年次に開講されている環境リスク解析学や環境毒性学では、私が所属する研究室で行われている研究テーマの基礎の部分について学ぶことができました。また、学部4年次からはウイルスに関する研究に取り組んでいますが、高校では物理・化学選択だったため、微生物工学のような生物分野の講義で得られた知識も活かされています。環境工学コースでは物理・化学・生物全てに関連する講義が開講されているため、高校での科目選択に関わらず、幅広く学ぶことができます。

学部4年次から学院に至るまでウイルスの研究を行っていますが、その中で特に印象に残っていることは、学部4年次に学会に参加させていただいたことです。第58回水環境学会にてポスター発表をし、ポスター発表賞 (ライオン賞) をいただきました。普段接することのない他大学の先生方や環境関連企業の方々から貴重な意見をいただいたり、様々な研究についての発表を聞くことができて貴重な体験となりました。

小学生のころから、地球温暖化や環境汚染問題など、人々の健康に関わる問題とその解決について興味があり、環境問題について学びたいと思い、大学進学を決めました。その中で、幅広い分野の環境問題について網羅的に学ぶことができる環境工学コースの存在を知り、自分の学びたいことに一番合っていたため選びました。

学部23年次の間に幅広い環境問題について学ぶことができるため、自分の興味がある分野を見つけることができます。4年次からはその中で興味を持ったものについて、より集中して研究ができるというのが魅力だと思います。

まだ決まっておりませんが、環境問題への取り組みができる企業への就職を考えています。環境工学コースでは水分野、廃棄物分野、エネルギー分野など幅広く学ぶことができるため、就職先の幅も広がることが強みだと思います。また、学部3年次の設計製図の講義の中では、環境関連企業の方が来てくださり実際の管路の設計などを学ぶ機会があり、環境関連業務の一端を具体的にイメージすることができるのも魅力の1つだと思います。

環境問題は、私たちの健康や将来に密接に関わっており、その原因を作っているのは私たち人間です。そこに目を背けることなく、環境問題の解決に向けた学びをしてみませんか。