※学年は2024年6月当時のもの

春ターム(4、5月)は11コマ、夏ターム(6、7月)は15コマです。専門科目以外の履修はしていませんが、興味のある専門科目について勉強しています。

計画数理学です。環境問題はもちろん、世の中の課題には唯一の答えはありません。1つの課題には多くの要因が複雑に絡み合っているからです。この講義では、正解の分からない問題に解決の糸口を見つける為の思考法と、意思決定を定量的に行う方法を学ぶことができます。企業の事業戦略を理解することから、身近な問題解決まで幅広く活用できることが魅力です。

数多く存在する環境問題に対して、自分が何に興味を持ち、どのように貢献できるかを考えたいと思ったからです。1年生の進学振り分けの時に、環境問題の解決に携わりたいと考えていたものの、具体的に解決したいことが分かりませんでした。様々な環境問題を扱う環境工学コースに進学することで、自分の将来設計を明確にしようと考えました。

環境工学コースの魅力は、その学問領域の広さにあると思います。環境工学コースでは私たちが暮らす環境にフォーカスしているため、物理、化学だけでなく、生物、地学、統計学など多くの学問領域を横断します。各学問を専攻されている方々に比べて知識は浅いかもしれませんが、環境問題を取り扱うために必要な基礎を学べます。さらに、深めたい領域を自由に選択できることも環境工学コースの魅力だと考えます。

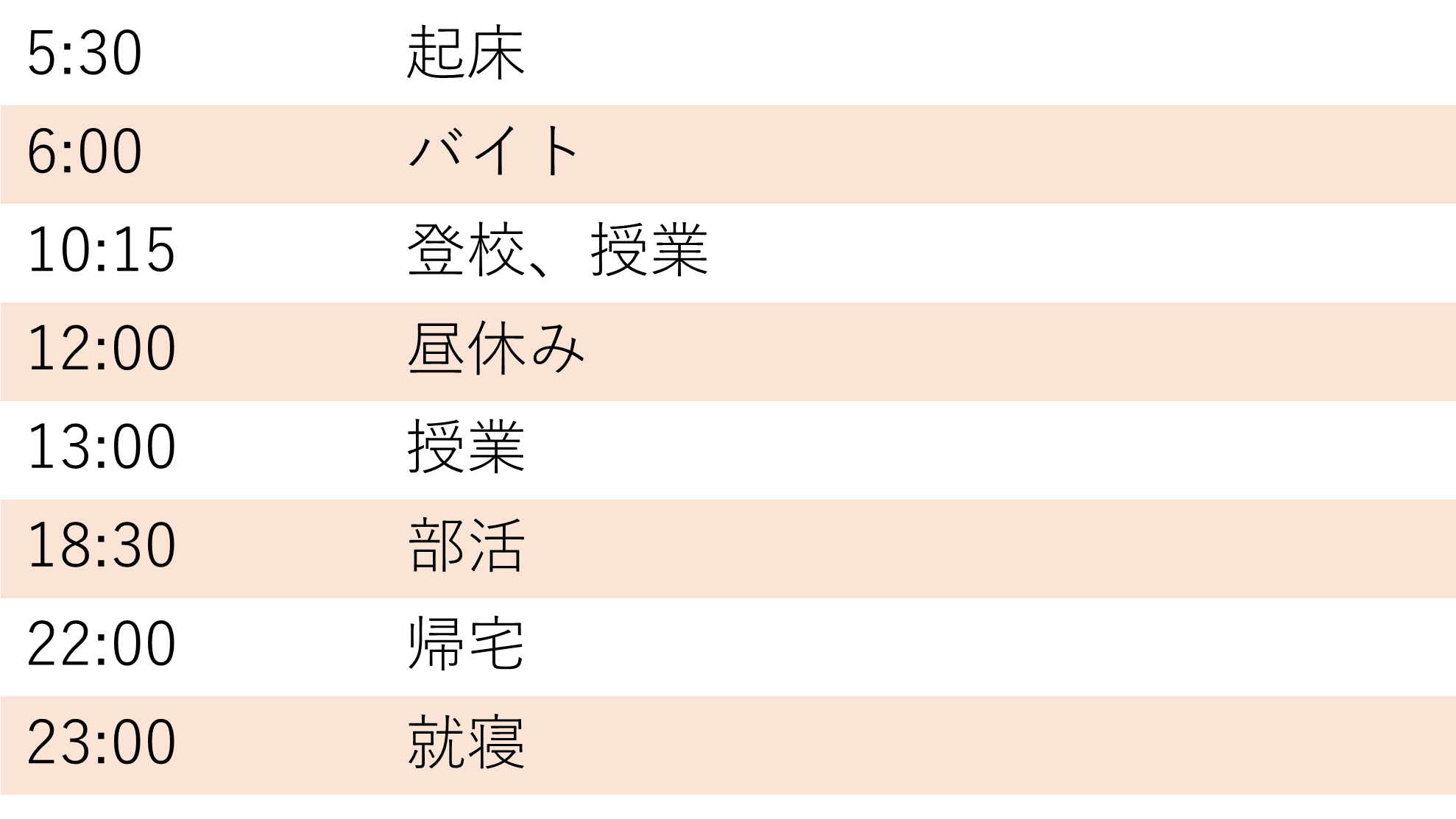

部活動に注力しています。躰道部で現在主将を務めております。躰道とは空手と体操を合わせたダイナミックな武道です、バク宙も習得できます。仲間と共に汗を流し、成長していくのがとても楽しいです。

明確には決めかねておりますが、現在は循環型社会に貢献したいと考えています。

皆さんは今後の大学生活をどのように送りたいと考えていますか?本コースでは自由度が高い分、学んだ事の活用方法や将来設計について考えさせられる節が多いです。経験を積み、何を学んだか自分のアタマで考えることが重要だと感じております。一生に一度しかない学生生活、一緒に楽しみましょう!

本コースでは、「衛生工学・環境工学教育基金」を立ち上げました。

新入試制度(フロンティア入試タイプII)により環境工学コースに入学した学生への奨学金給付、および学部教育用設備の更新や博士後期課程に在籍する学生への経済的支援などに有効に活用させていただきます。

中島芽梨さん、佐藤久教授(水環境保全工学研究室)と、産業技術総合研究所、海洋研究開発機構、東北大学の研究グループが、メタン生成アーキアに寄生する超微小バクテリアの培養に成功した研究論文について、プレスリリースを行いました。

北島正章准教授(水質変換工学研究室)が、新型コロナウイルスの下水調査に関して、複数のテレビ番組、新聞等に登場しています。

石井一英教授(循環共生システム研究室)が、株式会社クボタ様作成の『2050年未来会議「食料・水・環境」を本気で考える』(Newspicksのネット番組)に出演しました。

北島正章准教授(水質変換工学研究室)らの研究グループが、下水中の新型コロナウイルス濃度が医療機関における感染者数の指標になることを証明し、本研究論文についてプレスリリースを行いました。

中屋佑紀助教(水環境保全工学研究室)が、環境工学研究フォーラムにて環境技術・プロジェクト賞を受賞しました。

Mohomed Shayan君(水環境保全工学研究室)が、The Water and Environment Technology ConferenceにてWET Excellent Presentation Awardを受賞しました。

Hyungmin Choi君(水質変換工学研究室)が、The Water and Environment Technology ConferenceにてWET Excellent Presentation Awardを受賞しました。

池田澪さん(水質変換工学研究室)が、Asian Symposium on Microbial EcologyにてPoster Awardを受賞しました。