※学年は2024年6月当時のもの

小さい頃から環境問題や地球温暖化に関心がありました。大学1年生の時にネパールを訪れた際、川の濁りや捨てられたごみ、大気汚染で隠れていたヒマラヤ山脈の景色に衝撃を受けました。豊かな自然がもったいないと思い、環境問題を体系的に学べる環境工学コースが自分に向いていると感じました。

2年次の「環境工学序論」講義では、環境工学コースの各研究室の概要や、週に一度程度の施設見学や実習があります。上水・下水などの水に関する学問、廃棄物、エネルギー循環、環境生理学など、幅広い研究室があることが魅力です。特に「COCONOSUSUKINO」を例に挙げたZEBに関する講義が面白かったです。

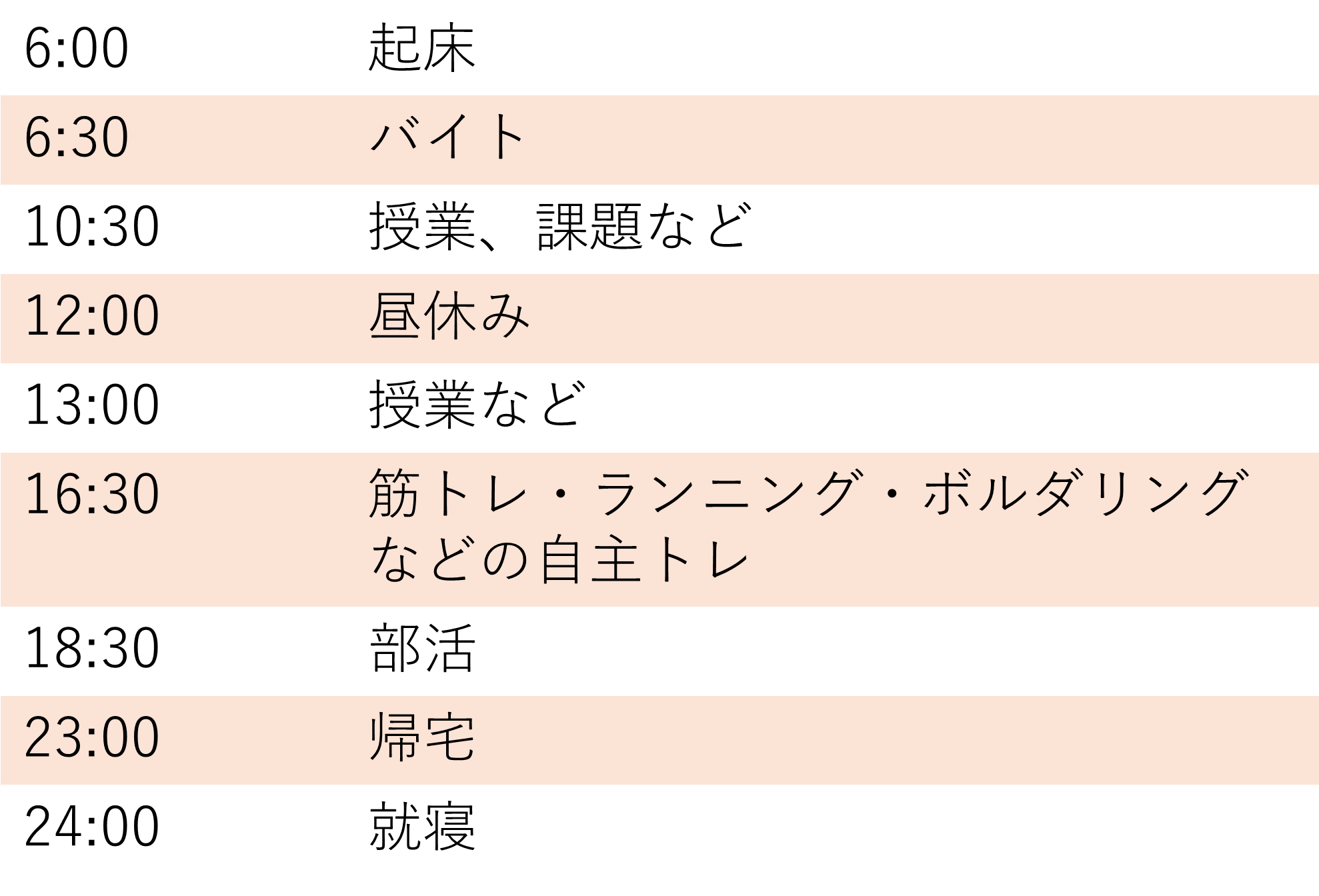

学業以外で取り組んでいるのは、部活動です。体育会山スキー部に所属しており、冬山登山をはじめ夏には沢登り・クライミングを行っている団体です。山は、スポーツとは少し違って形に見える勝負はなく自分との勝負になります。自分との勝負に勝ち、山から安全に帰ってくるために、自主的に筋トレ・ランニング・クライミングをしています。

将来の目標は、地球にずっと住み続けられる環境を創ることです。大げさかもしれませんが、環境問題がもっと深刻になったら、いつか地球に住めなくなってしまうかもしれません。環境工学コースで深い知識を身につけ、研究室で環境学に貢献したいです。自分の一つ一つの岐路で、環境をよくする選択をしていきます。

環境工学を学び始めて、これからの社会より一層環境工学が必要になってくると感じています。環境学に興味がある人は、環境工学コースを考えてみてください。

本コースでは、「衛生工学・環境工学教育基金」を立ち上げました。

新入試制度(フロンティア入試タイプII)により環境工学コースに入学した学生への奨学金給付、および学部教育用設備の更新や博士後期課程に在籍する学生への経済的支援などに有効に活用させていただきます。

中島芽梨さん、佐藤久教授(水環境保全工学研究室)と、産業技術総合研究所、海洋研究開発機構、東北大学の研究グループが、メタン生成アーキアに寄生する超微小バクテリアの培養に成功した研究論文について、プレスリリースを行いました。

北島正章准教授(水質変換工学研究室)が、新型コロナウイルスの下水調査に関して、複数のテレビ番組、新聞等に登場しています。

石井一英教授(循環共生システム研究室)が、株式会社クボタ様作成の『2050年未来会議「食料・水・環境」を本気で考える』(Newspicksのネット番組)に出演しました。

北島正章准教授(水質変換工学研究室)らの研究グループが、下水中の新型コロナウイルス濃度が医療機関における感染者数の指標になることを証明し、本研究論文についてプレスリリースを行いました。

中屋佑紀助教(水環境保全工学研究室)が、環境工学研究フォーラムにて環境技術・プロジェクト賞を受賞しました。

Mohomed Shayan君(水環境保全工学研究室)が、The Water and Environment Technology ConferenceにてWET Excellent Presentation Awardを受賞しました。

Hyungmin Choi君(水質変換工学研究室)が、The Water and Environment Technology ConferenceにてWET Excellent Presentation Awardを受賞しました。

池田澪さん(水質変換工学研究室)が、Asian Symposium on Microbial EcologyにてPoster Awardを受賞しました。