特集 01

チーズのナノ構造を「チーズのまま」で調べる Nanostructure in cheese analyzed in “as real cheese”

酪農×工学で挑戦!

シン・北海道ナチュラルチーズ

応用量子科学部門 量子ビーム材料工学研究室 教授

大沼 正人

金属材料から食品まで量子ビームで測りたい!

私たちの身の回りにある多くの「もの」は複数の相からなる「混ざりもの」です。鉄鋼材料の大半は、鉄と炭化物が自然が決めた割合で構成されていますが、その一方で鉄と炭化物の混ざり方(分散状態)は、それを作り出すプロセス、そしてその結果として発現する特性を理解していれば、人が思い通りのものを作り込むことができます。このとき、必要になってくるのが量子ビームを使って分散状態にあるナノ組織を測定・解析する技術です。測定対象は金属に限りません。我々は現在、この技術を応用して酪農学園大学の金田勇先生、栃原孝志先生たちと「シン・北海道ナチュラルチーズ」の開発に取り組んでいます。

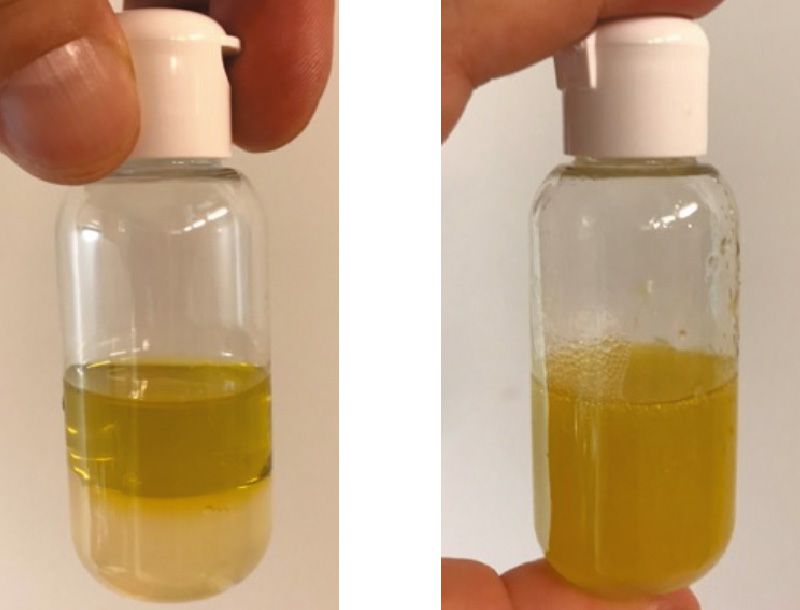

食品には金属材料と比較すると2つの難しさがあります。食品の多くが「水を含んでいること」と「時間と共に変化すること」です。特に後者はドレッシングを例にとると、時間の経過によってレモン果汁とオリーブ油が再び分離し、ドレッシングとしての機能を失うことがよくわかります(図1)。ということは、食品は作り立てをタイムリーに測定することが重要であり、我々は北大のラボにあるSAXS装置を活用して、これらの課題をクリアすることができました。

チーズの「混ざり方」を連続的に定量化

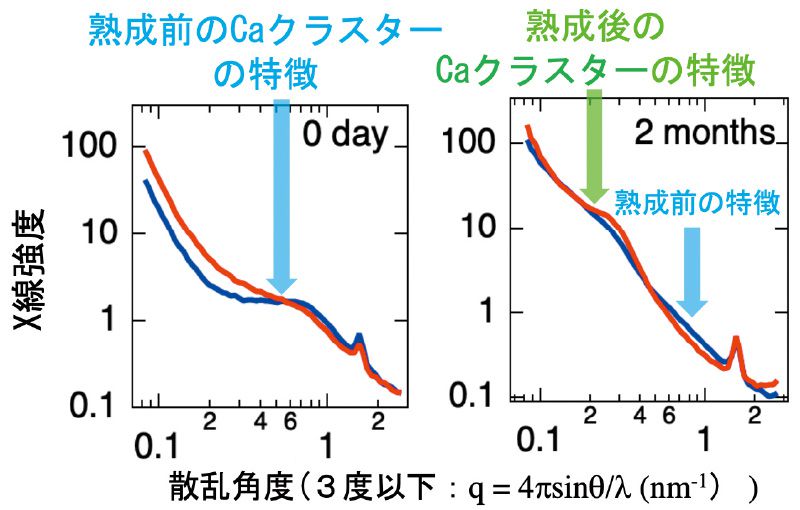

チーズや牛乳には直径数ミクロンの脂肪球と数100nmのカゼイン(タンパク質の1種)ミセルが水分中に分散しており、ミセル内にはさらに数nmのカルシウムクラスターが存在しています。これまでの研究では観察用チーズを一度乾燥しなければならず、時間の経過や温度の変化に伴って構造がどのように変化していくのかを連続的に調べることは困難でした。

そこを我々は量子ビームの一種である透過性の高いX線を使い、チーズが熟成するまでの間、カゼインミセルの凝集状態とカルシウムクラスターの状態を定量化する初期段階に成功。わずかな変化もとらえ、今はその測量結果と食感の関係性について検討しています(図2)。こうしてものづくりのプロセスから取り組めるのは、工学ならではの醍醐味です。その対象が地元北海道に根づいた食材ともなれば、自然と力も入ります。「酪農×工学」という新たな分野を拓くポテンシャルを感じています。

Technical

term

- SAXS装置

- 高エネルギーラボX線小角散乱装置。透過力が高いX線を使うことでチーズの組織を壊さず、乾燥させずに測定することができる。