特集 04

超小型衛星で最先端リモートセンシング、アジア諸国で衛星コンステレーションと地上局ネットワークを拡大 Advanced remote sensing by micro satellite constellation and ground station network

under the collaboration with Asian countries

北大で学んだ仲間がアジアで活躍

今、最も熱い大学衛星最前線!

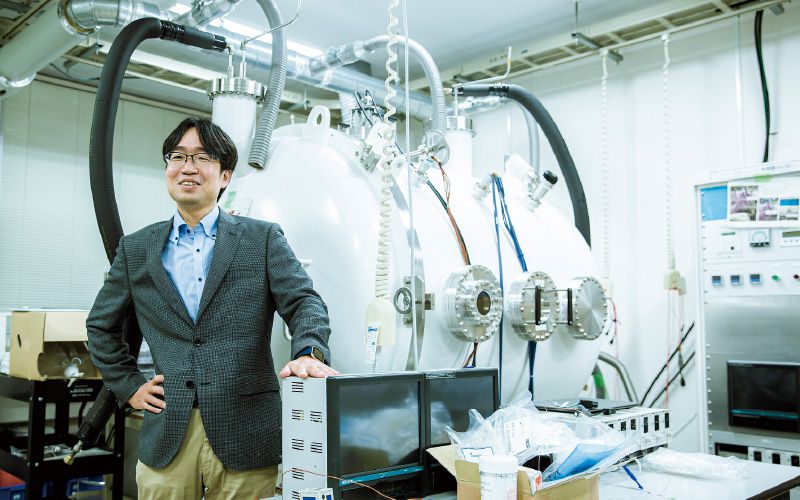

機械・宇宙航空工学部門 マイクロエネルギーシステム研究室

特任准教授

坂本 祐二

超小型衛星の開発を牽引する「宇宙ミッションセンター」

今、人工衛星開発が世界的にブームです。これを執筆している2021年5月時点で軌道投入は1万機を超え、2018年に打ち上げを始めたスペースX社のスターリンク衛星は、現在1500機に届き、世界的衛星インターネット網を構築中です。かつての人工衛星開発は国家的宇宙機関や大企業の役割でしたが、2003年に打ち上げられた1辺10cmの超小型衛星「キューブサット」の初成功を皮切りに、大学やベンチャー企業による挑戦が始まりました。小型・低価格・高性能な衛星部品の開発と若手技術者の成長が、このブームを牽引しています。

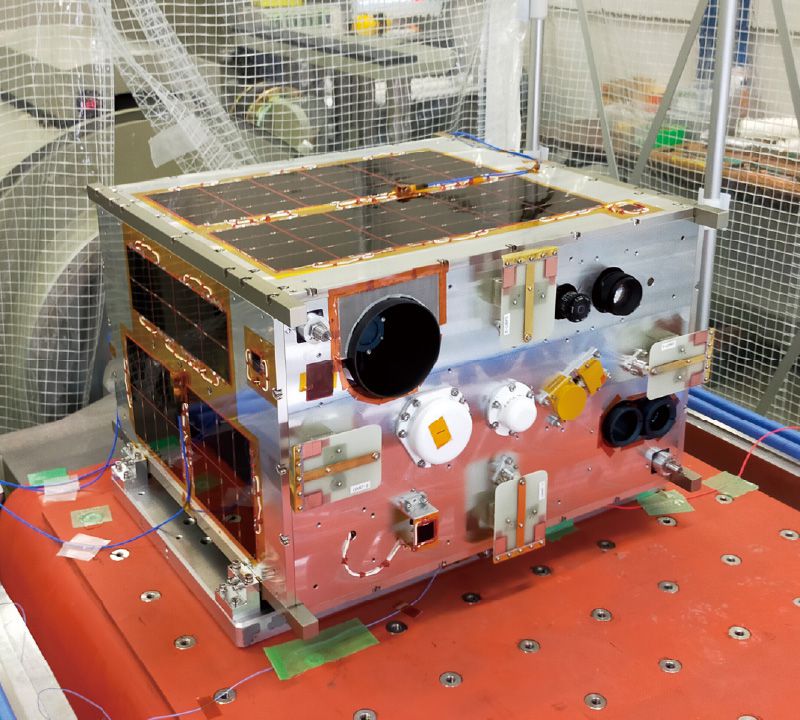

北大には理・工・農・水産学などの研究者が所属する「宇宙ミッションセンター(高橋 幸弘 センター長・教授)」があります。東北大学との強い連携により2009年以降、超小型衛星の設計・組立・試験・運用の技術と経験を蓄積し、「RISING-2(雷神II)」を筆頭とする合計8機の超小型衛星および宇宙ステーション観測機器を開発してきました。その中でも世界に誇る技術は、マルチスペクトル計測です。農作物の効率的な管理や災害監視と抑止に貢献しています。

フィリピン宇宙庁の創設に貢献地上局や試験環境も整備中

衛星開発の連携は国内だけではありません。2014年からはフィリピン科学技術省と共同で2機の衛星を開発し、無事運用に成功しました。このプロジェクトに携わった留学生たちとは開発の苦労と成功の喜びを分かち合い、帰国後も意欲あふれる彼らは2019年に新設されたフィリピン宇宙庁PhilSAやフィリピン大学に籍を置き、我々との親密な連携が続いています。他にもアジア9カ国、16の大学や宇宙機関が参加する「アジア・マイクロサテライト・コンソーシアム」も運営し、共同研究やキャパシティビルディングを推進しています。

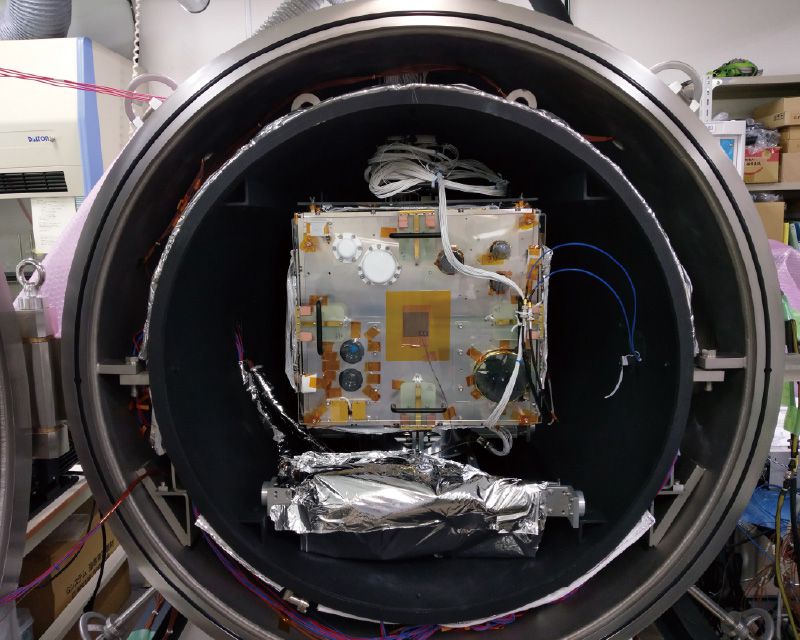

衛星と通信する地上局は現在、仙台、函館、スウェーデンの3つの地上局を活用し、フィリピンで新しい地上局も準備中です。衛星開発には熱真空試験(図1)や振動試験(図2)、電波試験が伴います。物理的な移動にかかる予算やスケジュールの節約を考慮すると、これらをワンストップで実現できるよう道内の試験環境を改善していくことも、我々の活動目標に掲げています。

Technical

term

- スペクトル計測

- 北大は世界最多の波長数で観測できる宇宙用スペクトルカメラを開発。スマホ分光器やドローンも活用し、作物の生育や病害虫の診断に使える「スペクトルライブラリー」を構築した。