特集 01

相乗り宇宙機で深宇宙へ行きたい Share-riding Space Probes to Deep Space

宇宙工学のために生まれた学問、

システム工学で次世代工学のリーダーに

機械・宇宙航空工学部門 宇宙環境システム工学研究室

教授

永田 晴紀

ハイブリッドロケットを相乗り宇宙機用キックモータに

「はやぶさ2」のような深宇宙探査機よりもはるかに小さい小型宇宙機が月以遠の深宇宙を目指す場合、相乗り打ち上げによって主衛星と同じ軌道に投入されます。我々は、低高度で地球を取り囲む地球周回軌道と、目標とする静止軌道(GSO)を繋ぐ楕円軌道、静止遷移軌道(GTO)までの相乗りを希望しています。GSOへの途中であるGTOがGSOよりも深宇宙に近い、というのが軌道力学の面白いところです。タイミングを選べば、軌道速度が最大となる近地点(地球に最も近い点)で1.2 km/s程度増速することで火星フライバイ軌道に遷移することも可能です。

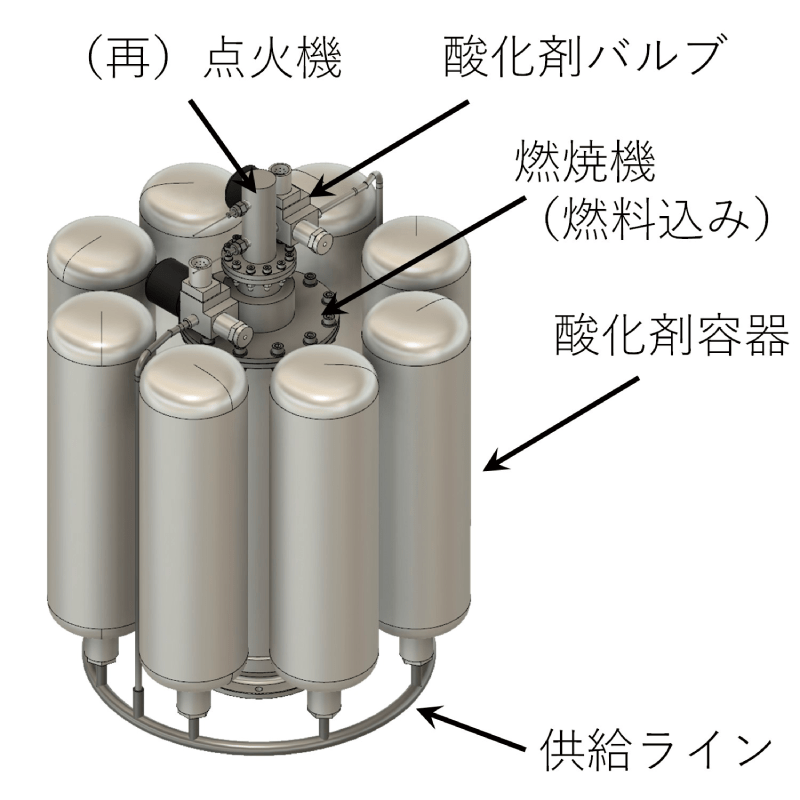

相乗りですので、小型宇宙機が火薬類や液体燃料を搭載していると主衛星に嫌がられます。その点、燃料にポリエチレン、酸化剤に常温で貯蔵可能な亜酸化窒素を使うハイブリッドロケットは安全管理が容易なため、相乗り宇宙機用のキックモータ(軌道変換用ロケット)として魅力的です。

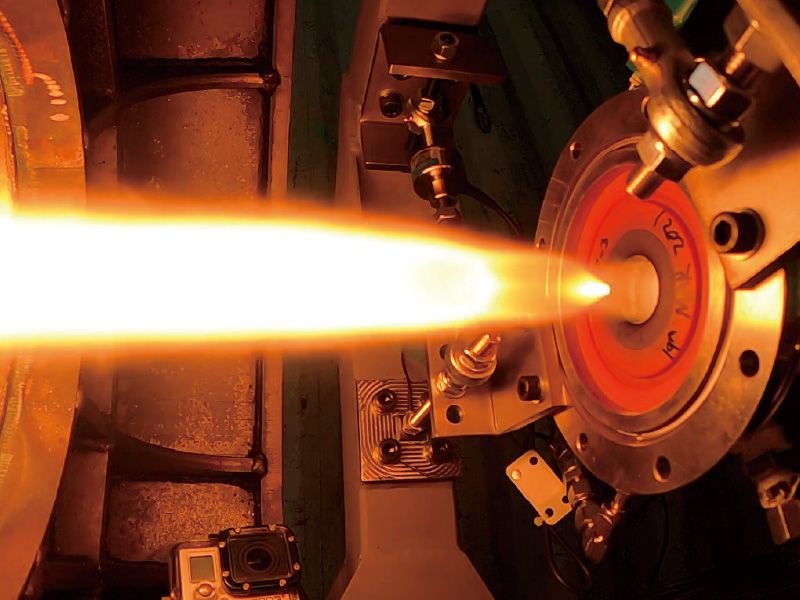

課題は小型設計とノズル浸食世界初ノズル浸食機構を解明

我々の研究グループは2017年に「JAXA大学共同利用連携拠点 超小型深宇宙探査機用キックモータ研究開発拠点」に採択され、2020年度からは本学機能強化事業であるf3(エフキューブ)工学教育研究センターの「小型宇宙推進ユニット」に活動が引き継がれています。ハイブリッドロケットは求められる推力や燃焼時間等から燃料の形状が決まるため、相乗り用の限られた空間に収まるよう小型化するのが困難ですが、我々はCAMUI型燃料形状という独自のノウハウを有するのが強みです。また燃焼ガスでノズルが削られるノズル浸食に関しても、我々はその機構の実験的解明に世界に先駆けて成功し、最適設計の解にたどり着こうとしています。引き続き、宇宙機バス機器を担当する東京大学等と連携しながらキックモータの開発を進め、GTOへの相乗り機会を探っていきます。

現在、私がセンター長を務めるf3工学教育研究センターはシステム工学教育の拠点となるべく多様な研究開発を行っています。複雑な工学を体系的に理解するシステム工学とは、巨大なアポロ計画のために生まれた学問です。皆さんが北大でこれを学べば、将来どの道に進んでも活躍できる素養となり、その先には次世代を担う工学リーダーとしての道が続いています。

Technical

term

- 宇宙機バス機器

- 宇宙機に搭載される機器には、通信や電力系などの基本機能を有するバス機器と「はやぶさ2」のサンプル回収のように衛星ごとの目的遂行に必要なミッション機器がある。