特集 02

低温エネルギーの有効利用と食品・医療への応用 Effective utilization of low temperature energy towards the food preservation and medical applications

雪・氷の活用は、積雪寒冷地で賢く暮らすための、

今に伝わる先人の叡智です

人間機械システムデザイン部門 マイクロエネルギーシステム研究室 准教授

山田 雅彦

雪氷と水が混ざったスラリーの

冷熱利用を広めたい

北海道などの積雪寒冷地では、雪や氷が色々な形で私たちの生活に役立っています。その一例に、水が氷に、あるいは氷が水に変化するときに発生・吸収する「潜熱」があります。この氷の潜熱は、古来より食品の冷蔵や空調に利用されています。現在では、夏になれば、夜間に冷凍機で生成した氷の潜熱を日中のビルの空調に使う省エネルギー対策の実例も広がっています。

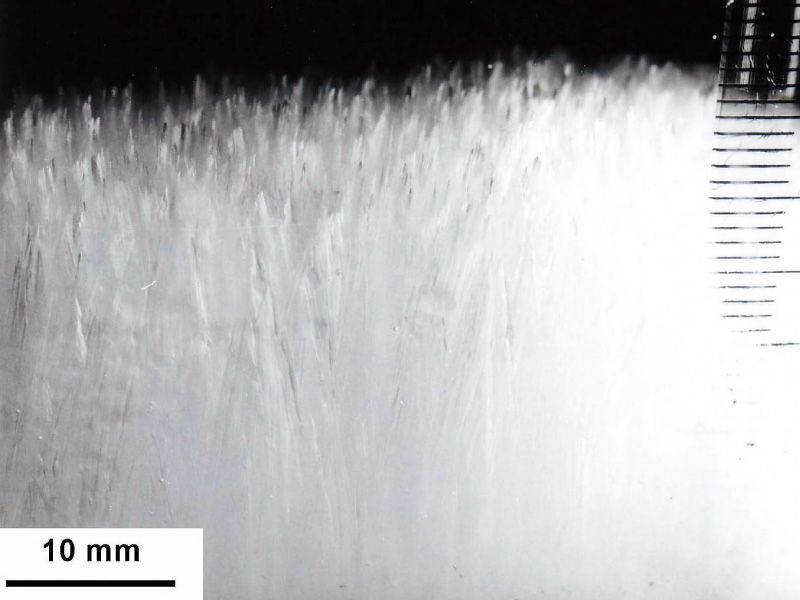

このとき、塊状の氷ではなく、微細な氷の粒子が水などの液体と混合した「スラリー」と呼ばれるシャーベット状の氷が利用されることもあり、最近では、ナノサイズ(1mmの100万分の一)の氷粒子のスラリーの利用も研究されています。

ところが、スラリー中の氷粒子は浮力や流れの影響を受けやすく、均等な流れになりにくいため、通常の熱交換器では氷の潜熱のほんの一部しか利用できていません。私たちの研究では、氷スラリーの流れの状態を様々な方法で制御し、実験やコンピュータシミュレーションで氷粒子の融解潜熱の利用率を調べています。氷スラリーの冷熱利用効率をさらに高めることができれば、高温物体の緊急冷却装置など様々な分野への応用が可能になります。

細胞凍結・融解の原理を解明し

食品保存や医療に役立つ低温技術を

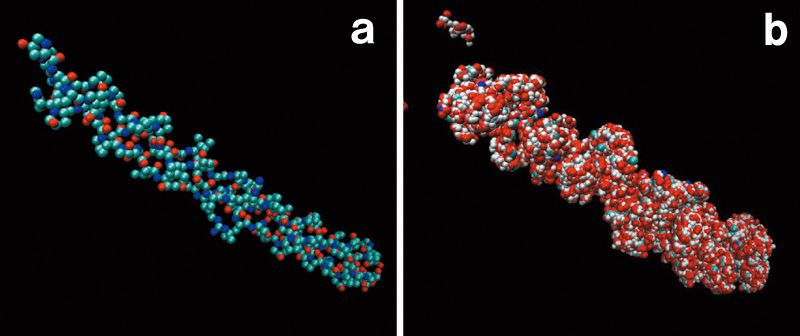

我々ヒトを含む生体にとって、血流や呼吸などの循環や様々な生命活動に水は必要不可欠です。また、細胞内の約60%は水に様々な物質が溶けている溶液の状態です。この溶液中の水が低温で凍結する場合、冷却条件によっては針状の結晶を生成します(図1)。針状氷晶が生成されると、細胞膜を破り解凍した場合に細胞液が流失します。これが肉や魚の冷凍・解凍の際の「ドリップ」と呼ばれるもので、解凍時の品質や食味に大きく影響することは、古くから経験的に知られています。

私たちの研究の目的の一つは、細胞や組織が凍結・融解する際にこのような損傷が発生しない冷凍方法を見つけることです。そこで、低温における水と蛋白質の構造の変化を生体分子動力学を使った方法で調べています(図2)。生体中の水の凍結・融解のメカニズムを理解し制御が可能になれば、食品の最適な低温保存方法を提案でき、医学分野では低体温医療への応用や生体組織の凍結保存技術に大きく貢献することが期待されます。

Technical

term

- 潜熱

- 物質の状態(気体、液体、固体)が変わる際に等温で吸収または放出する熱。水-氷間の変化の潜熱は、同じ重さの水が1℃変化する時の熱量の80倍になる。