特集 01

新しい超伝導機構の探求 Research for novel mechanism of superconductivity

基礎研究こそ、夢中になれる知の迷宮

複雑な電子のふるまいを解き明かしたい

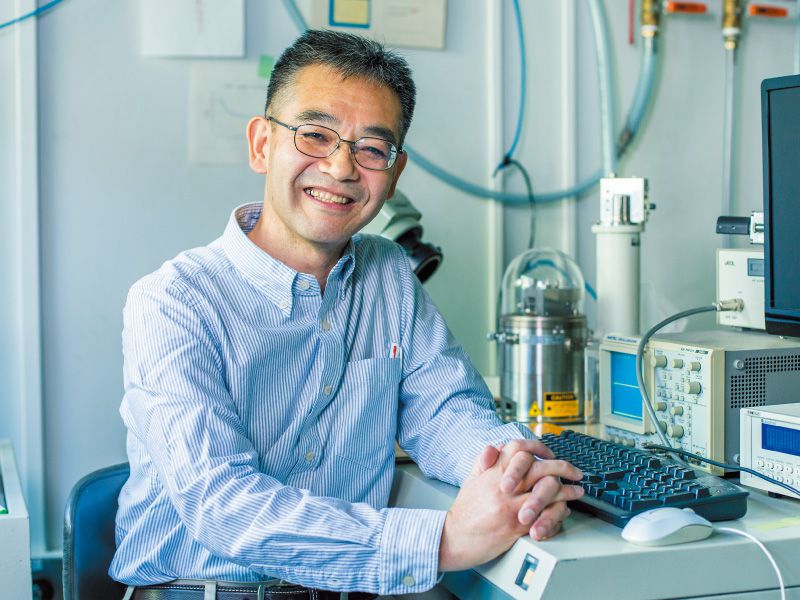

応用物理学部門 トポロジー理工学研究室 准教授

市村 晃一

絶対零度に近い低温下で起きる

電気抵抗ゼロの超伝導

私たちの研究室では、低温での物質の中の電子のふるまいを研究しています。そのためには液体窒素(沸点:-196℃)や液体ヘリウム(-269℃)などを使って、これ以上は低温にできない絶対零度(-273℃)に近い極低温で実験を行います。絶対零度に近づくまでに温度を下げると、熱による邪魔がなくなり電子本来の姿が顔を出してきます。そのひとつの状態が、超伝導です。

超伝導は、電気抵抗がゼロで電気がスイスイ流れる状態です。電気抵抗がゼロということは発熱が起きないため、高熱による事故などの不安がなく大量の電気を長時間流すことができる利点があります。応用例として皆さんがすぐに思いつく超伝導リニアモーターカーは、伝導体を強力な磁石として車体を磁気浮上させたものです。

こうした超伝導体の活用のなかで現在最も期待されているのは、送電線として使うことです。超伝導は送電ロスがないため、遠方まで電気を送ることが可能になります。これが実現すれば、今まで電気が通っていなかった国や地域の人たちが電気の恩恵を受けられ、世界中の人たちの生活が豊かになります。

一方で、超伝導状態を作り出すには従来どおり極低温まで冷やさなければならない課題も依然あり、日々研究が進められています。

室温超伝導を目指して

新しい超伝導の探求

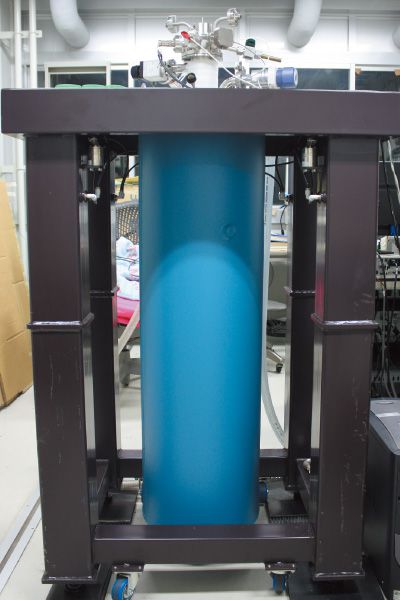

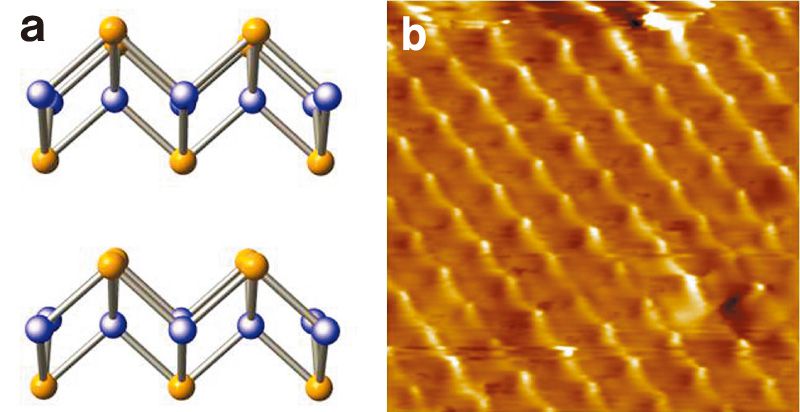

私たちは、新しい超伝導の仕組みという基礎的な立場から研究をしています。私たちが着目しているのは、電子同士の強い反発が引き起こす新しい超伝導です。これが可能になれば、温度が高い環境下での超伝導が実現するのではと考えています。具体的な研究方法としては、走査トンネル顕微鏡(図1)という原子ひとつひとつが見える装置を使い、有機超伝導体と鉄系超伝導体の表面での電子の状態を読み解いています。その結果、電子同士の強い反発から生まれる、伝導体ごとに異なるパターンを見つけ出しました(図2)。ここから新しい超伝導機構の解明を目指しています。この研究は、いつの日か実現するであろう室温超伝導の礎になると考えています。

青色と黄色の丸はそれぞれFe、Te原子 (b) 走査トンネル顕微鏡で観測されたTe原子像

Te原子を一方向に連ねるように縞状になっているのは、電子同士の反発により電子が縞状に分布するため Figure 2 : (a) Crystal structure of iron based superconductor FeTe.

Blue and yellow circles correspond to Fe and Te atom, respectively. (b) Atomic image of Te observed by scanning tunneling microscope.

The stripe, which connects Te atoms in one direction was found. The image shows the electron distribution forms the stripe due to the repulsive force between electrons.

Technical

term

- 走査トンネル顕微鏡

- STM(Scanning Tunneling Microscope)。金属探針と試料の間に流れるトンネル電流から表面の原子レベルの電子状態、構造など観測する。