特集 03

グローバル共同研究 Global collaboration research

「国際」「国内」「学内」を問わず

共同研究の魅力は新たな視点を得られること

エネルギー環境システム部門 流れ制御研究室 准教授

田坂 裕司

動機は「必要」と「可能性」

双方に有意義な共同研究を

まず初めに知っていただきたいのは、共同研究はそれ自体が目的ではなく、「必要性」と「可能性」に突き動かされて取る「手段」だということです。研究に必要な装置や計測法などを求めて、あるいは「この人となら何かすごいことができそうだ」という「わくわく感」から行うものです。現在私が取り組んでいる、ドイツ・ヘルムホルツセンターの一組織であるHZDRとの共同研究では、液体金属の層に温度差を与えることで生じる対流に磁場を加え、その変化を調べています。この実験では液体金属に温度差を与えるため、また強力な磁場を加えるために、特殊な機器と膨大な電力を必要とします。HZDRの電磁流体力学グループは大型の実験機器や発電施設を有する一方で、大型プロジェクトに人手が割かれ、継続的に研究成果が出せない問題を抱えているそうです。その点で、我々は2012年に始めた共同研究からこれまでに2本の共著論文を発表し、現在も5本の論文を準備中です。双方に有益であること、所謂Win-Winの関係を築くことが有意義な共同研究が成立する秘訣だと思います。

長期的な展望を共有できる

欧州の研究機関をパートナーに

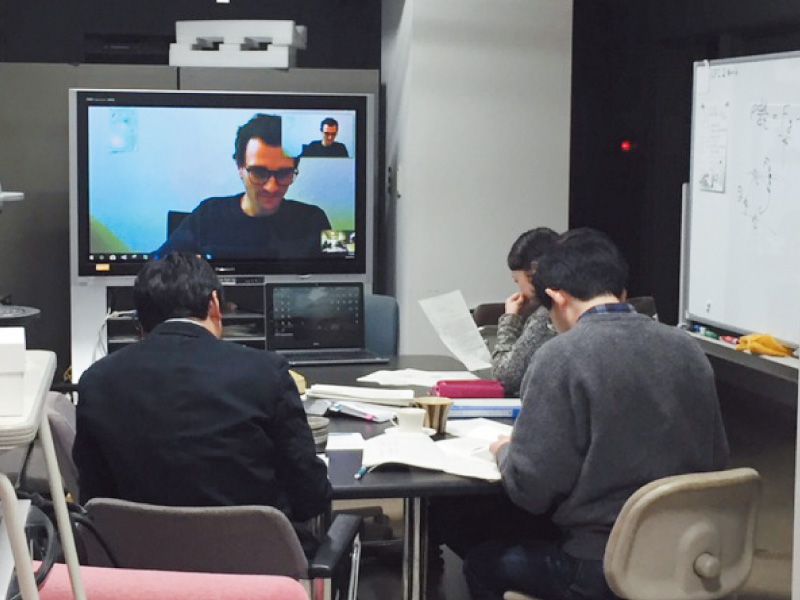

共同研究といっても、我々教員が海外に長期滞在することは困難であり、代わりに卒論執筆の厳しい経験を経た修士の学生を、毎年各機関に3~4人派遣しています。言語や研究文化の違いから苦労することや失敗することも少なくありませんが、帰国後もSkypeを使った会議(図1)や解析を続け、可能であれば論文も書いてもらいます。

流れ制御研究室では、主にイギリス、フランス、ドイツ、スイスなど欧州での共同研究が多く、これはスイスで20年以上勤務された武田靖先生(現・本学名誉教授)が持ち込まれた文化です。欧州はアメリカに比べて比較的長期的な展望での共同研究が可能であり、HZDRのグループ長から「帰国後のレポートだけで終わらせるなんてnightmare(悪夢)だ。時間がかかってもいいから論文を書こう。」と言われたことも研究が継続されている理由です。本研究室では、今後もこのようなグローバルな思想で共同研究を発展させていきます。自分もこのようなプロジェクトに参画して力を試してみたい、という情熱を持った学生を待っています。

Technical

term

- HZDR

- 正式名称はHelmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf(ヘルムホルツ・センター・ドレスデン・ルッセンドルフ)。エネルギー、医療、物質の分野で学際的な研究を行っている。