実験室紹介

土木工学研究棟3F土質試験室(2)と恒温室

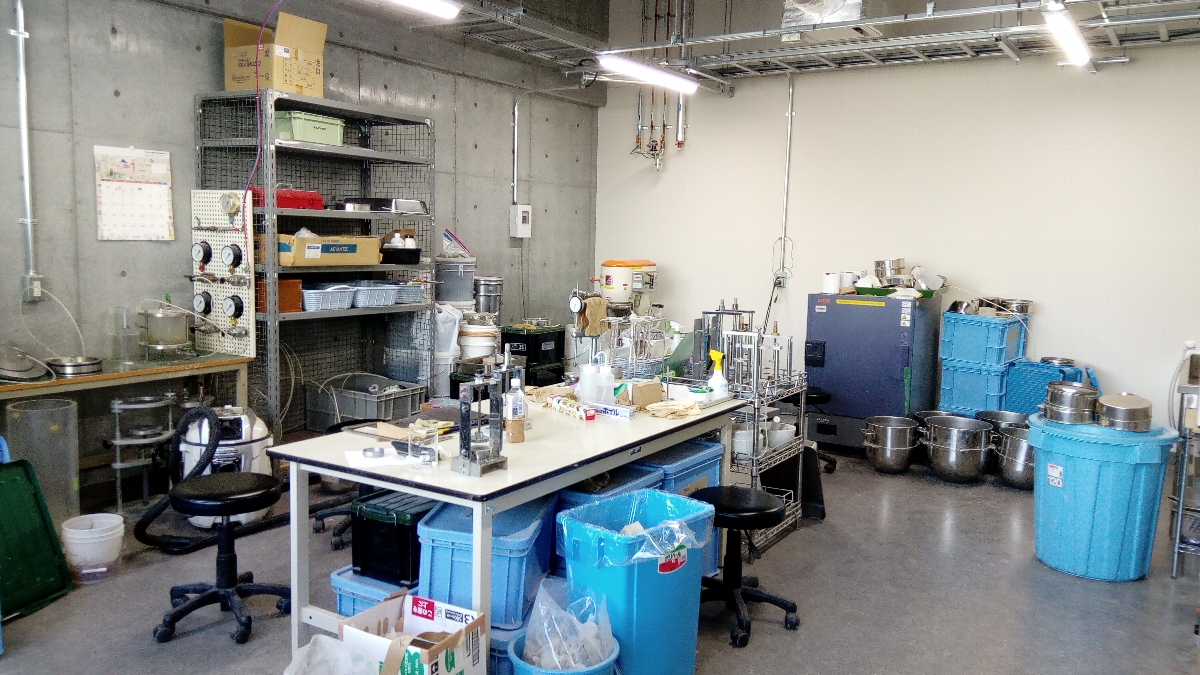

試料準備室

概要

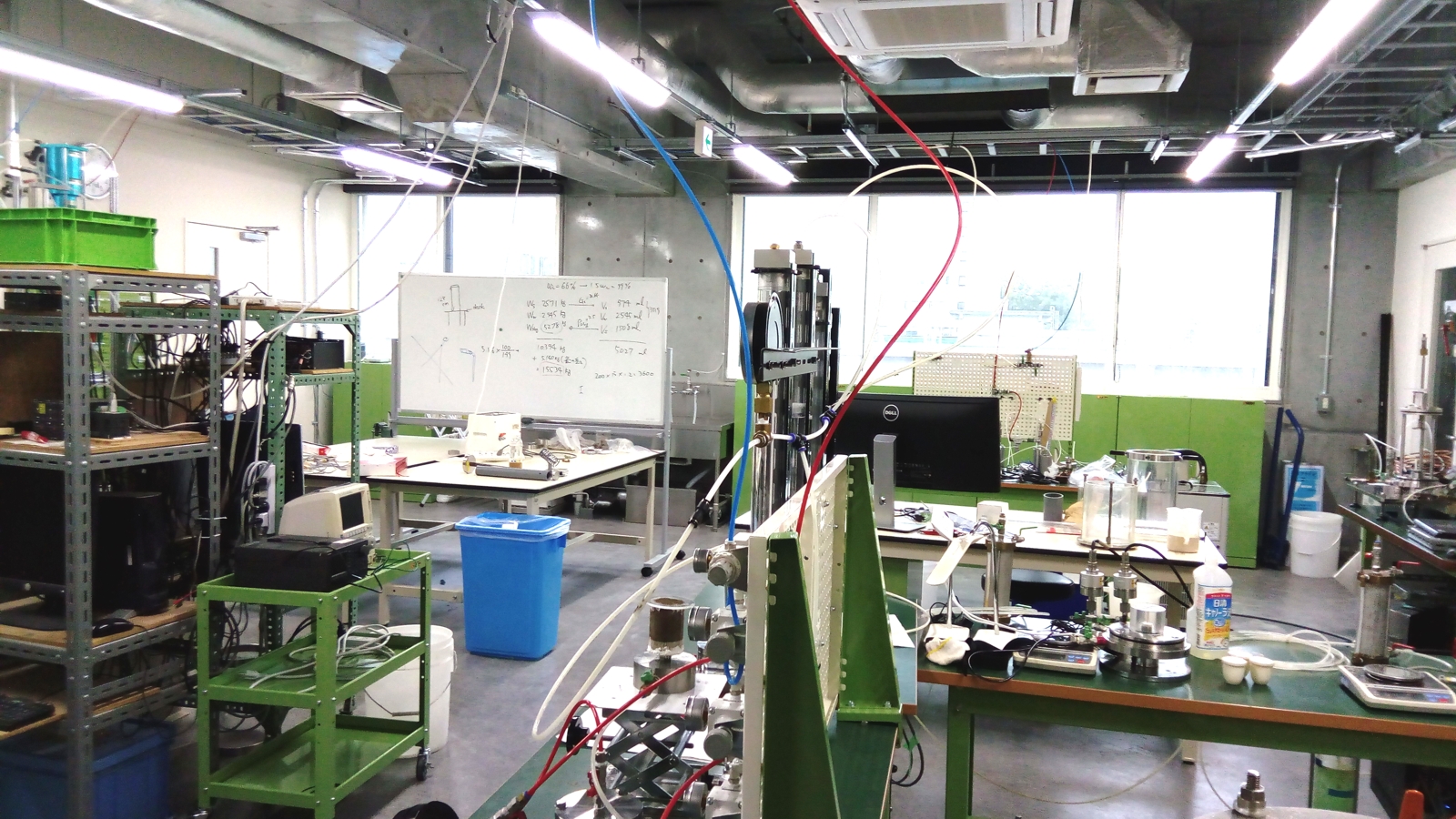

地盤物性学研究室の構成グループとして、実験室は渡部教授・福田助教グループとともに共同で使用・管理しています。一部の部屋は地盤環境解析学グループとも共有しています。実験室は全て2017年に竣工した土木工学研究棟にあります。ここでは、3Fの土質試験室(2)と、そこにある土質試験装置を中心に簡単に紹介します。

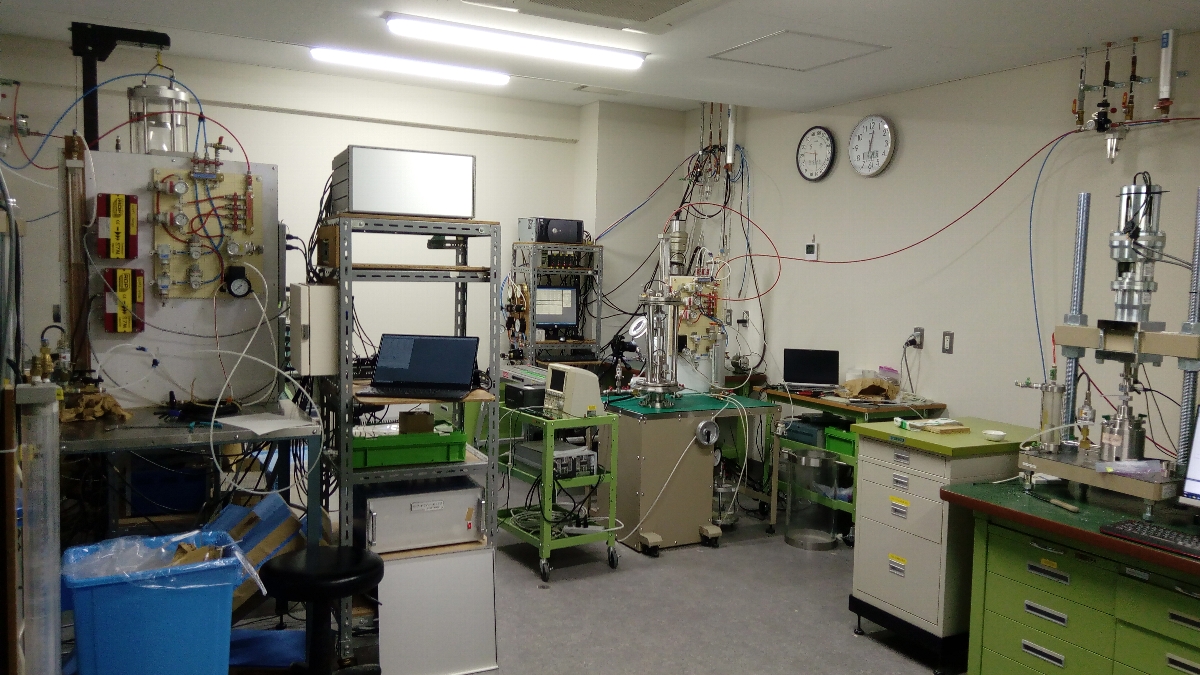

当実験室の設計は2016-2017年の研究棟改築時に西村が主として行っており、充実した設備が整っています。例えば、耐水床、空気圧・水道配管、100V・200V系等コンセント、採光(遮光)、断熱など、所有する装置に最適な配置がなされています。全部屋とも空調完備ですが、特に精緻な試験を行うために恒温室を設けています。また、試料準備室を個別に設けることで、試験装置は従来型の土質試験室とは一線を画す清潔さに守られています。

この他に1Fに大実験室、2Fに低温室・学生実験室などがあり、適宜研究にも利用しています。

当実験室には無数の装置・パーツがあり、実験の目的に応じて適宜、改造や即興組み立てを行います。そのためにも実験室の整理整頓は重要です。日頃から部品・ストックの管理・整頓を行っています。

当実験室には既成の試験装置は少なく、ほとんどが特注・独自製作のものです。自身らで修理・更新を行うべく、またフィールド観測装置製作のため、180cm×180cmの中央作業台では、常に何らかの作業が行われています。

試験装置

当実験室には多くの土質試験装置があります。三軸試験装置12台(うち2台は凍結可能)、CRS圧密装置3台、段階圧密試験装置4台、一面せん断試験装置2台、中空ねじり試験装置1台に加え、一次元凍結融解装置、連続加圧式水分特性試験装置、温度制御低圧圧密試験装置、針貫入試験装置(一軸圧縮試験兼用)、連結型圧密試験装置、凍上試験装置、圧密+熱伝導率計測装置、凍結圧密PS弾性波計測セルなど非標準型の装置も多く所有しています。多くの装置は、三田地教授・澁谷助教授・田中教授ら(いずれも在籍時の職名)が導入して残して下さったものをベースとし、整備・更新しながら使っています。20-30年前に導入した装置が、新しい機能を加えながら新品のように動いていることが自慢です。

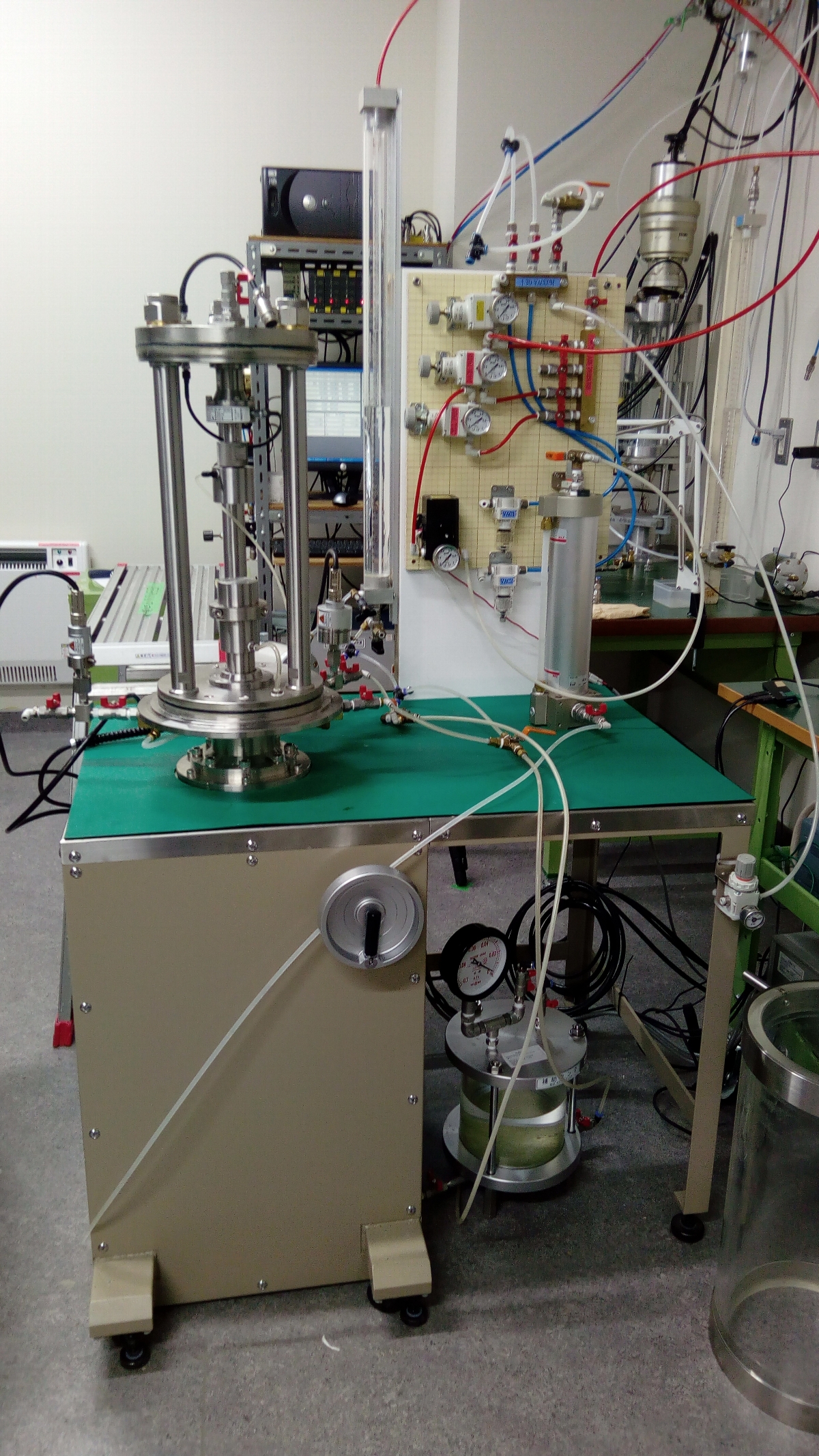

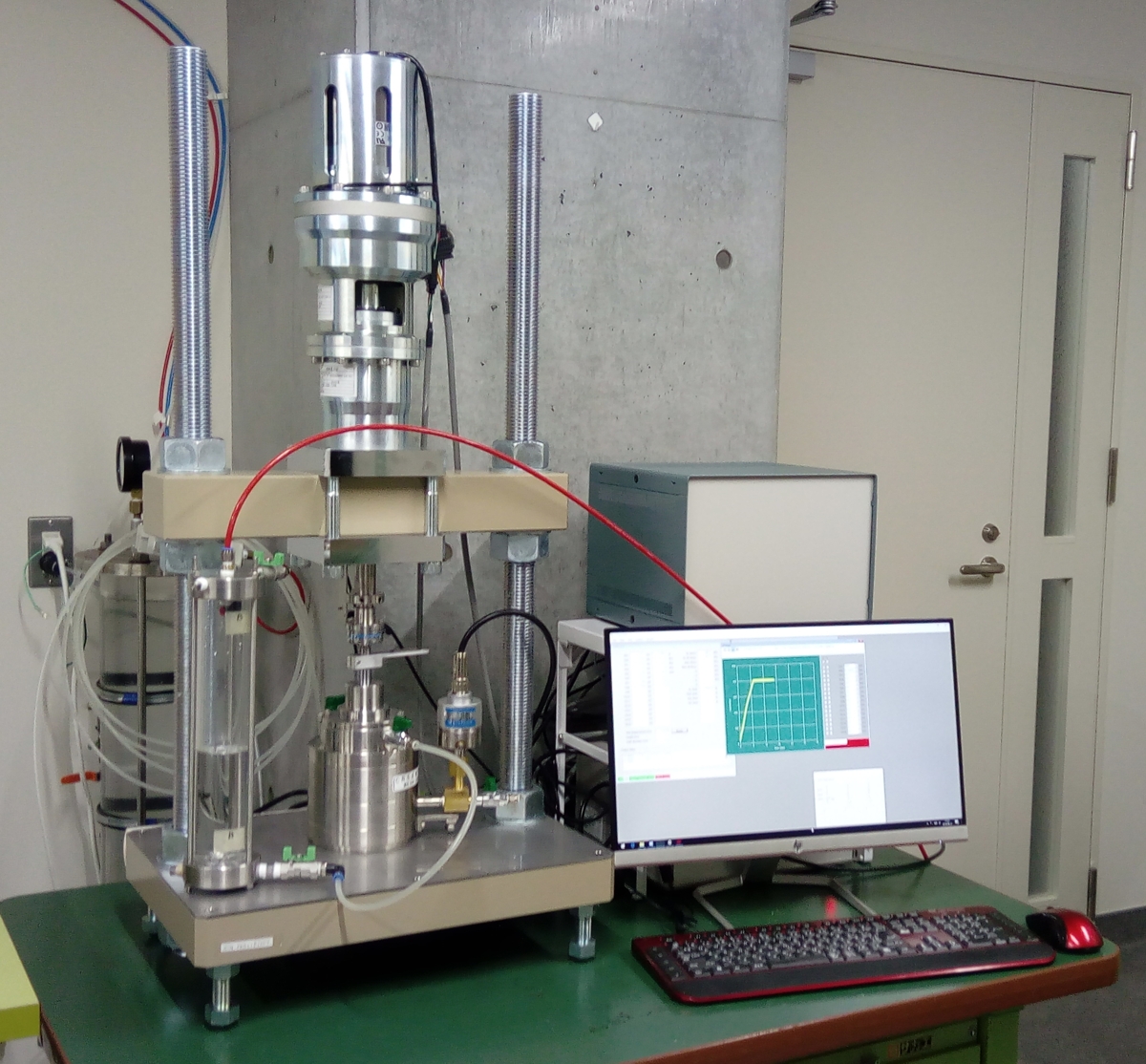

メガトルクモータ型三軸試験装置

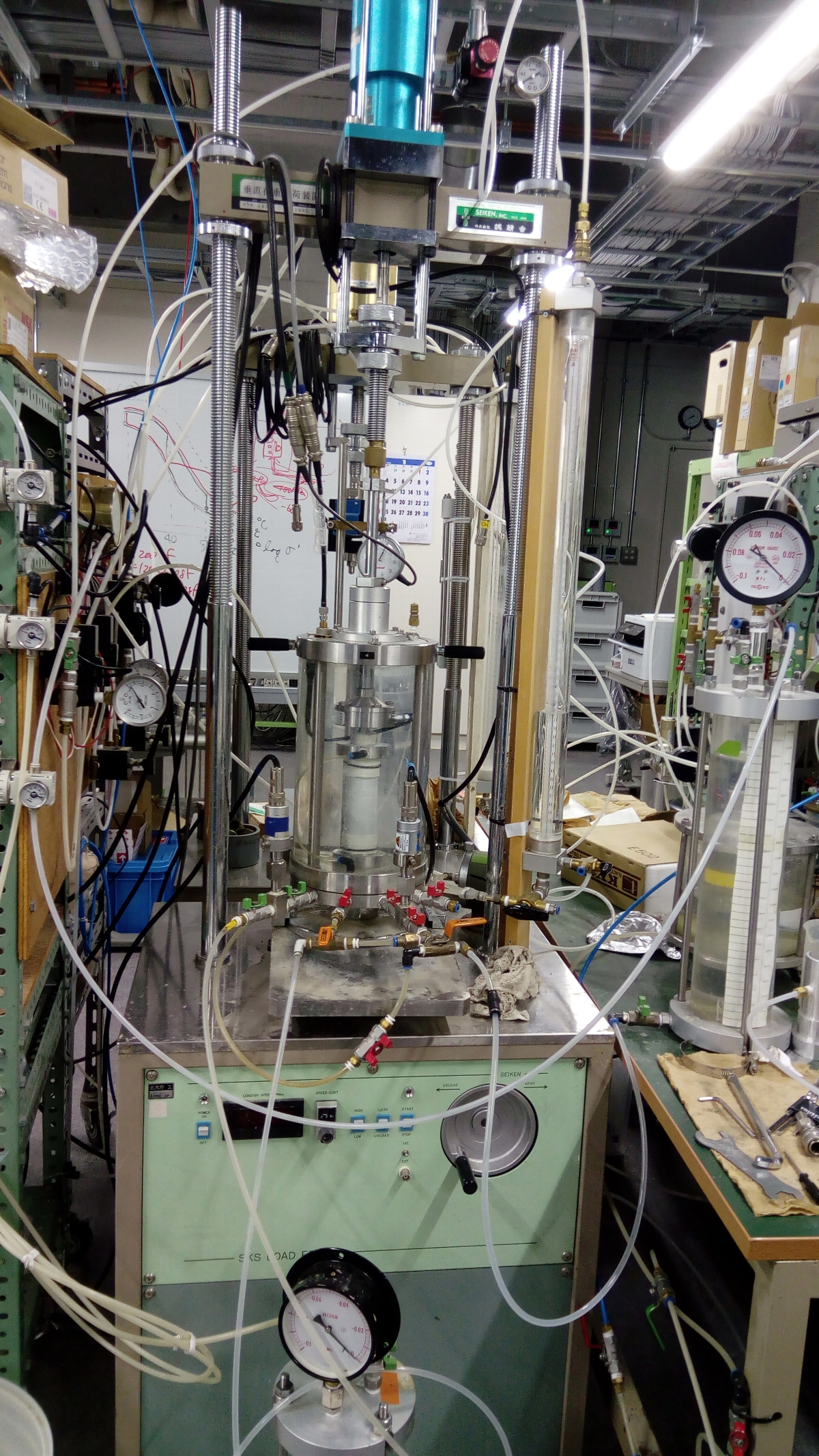

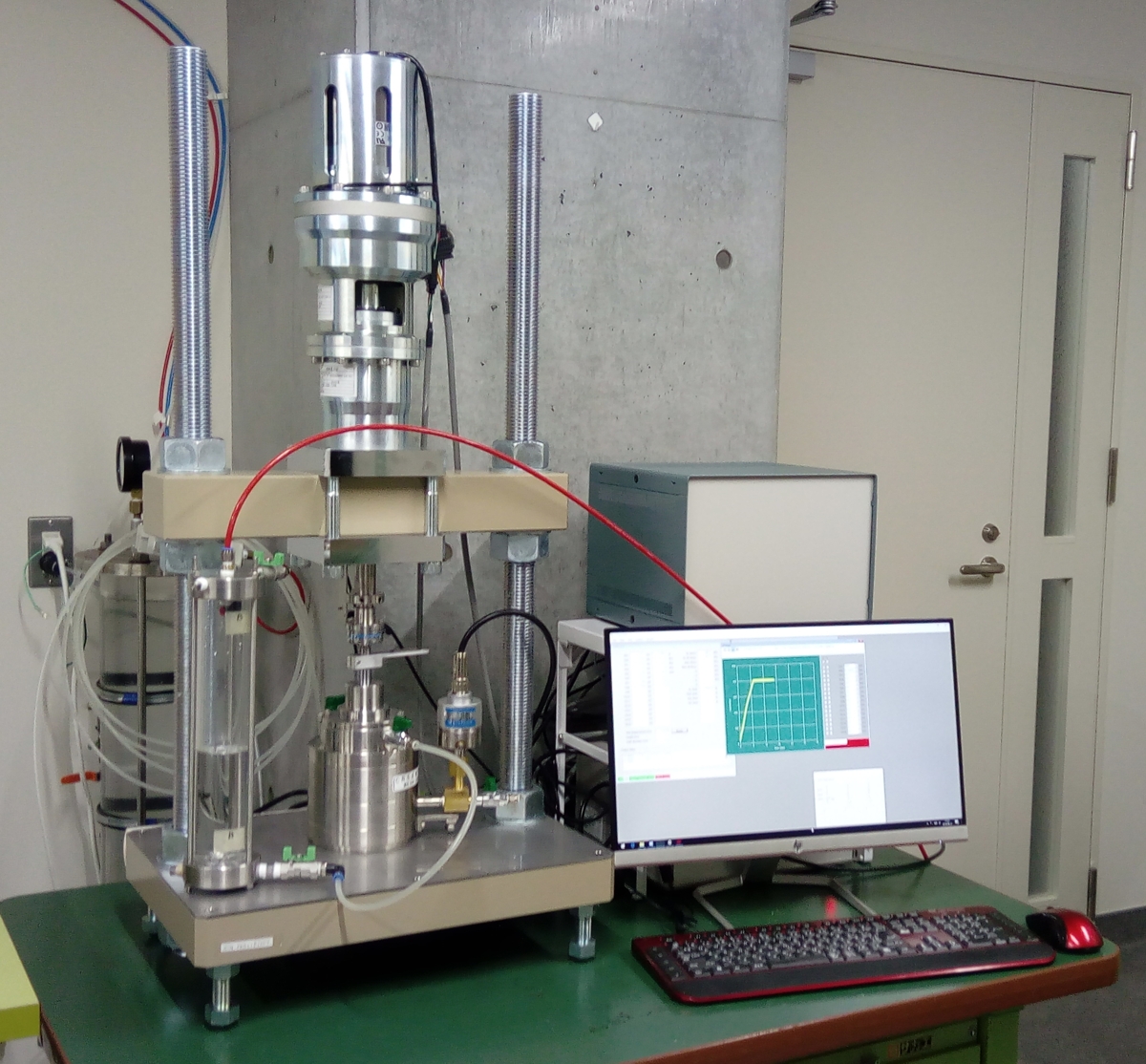

NSK社製のメガトルクモータを載荷機構に用いた三軸試験装置で、全8台あります。うち2台は、もともとCRS圧密試験装置として使用していた載荷フレームに三軸セルを設置したもので、圧密・三軸いずれにも使えます。ナノレベルの軸位置決め分解能を持ち、極めて正確なひずみ制御が可能で、載荷・計測は全てPC制御されます。

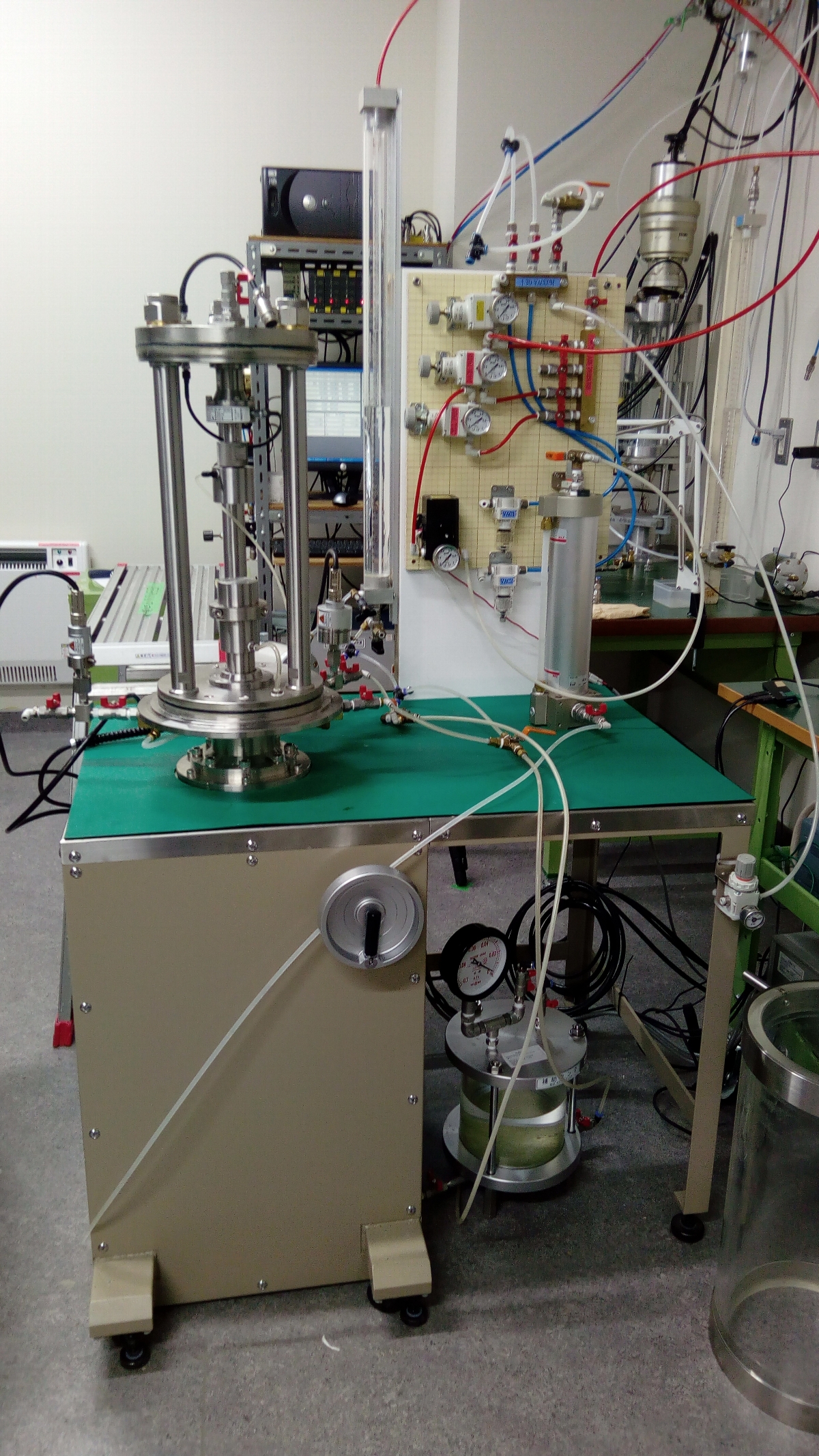

MEGA Vの全景。載荷装置は作業台下に組み込まれており、低頭で作業がしやすくなっています。右の配管は用途に応じ、適宜組み替えるストックを常備してあります。

試験によっては、多くの局所変位計や振動子(ベンダーエレメントやディスク型振動子)を設置し、微小ひずみ変形特性の研究を行います。自主開発ソフトウェアCockpitにより自動制御可能であり、繰返し載荷や変速試験・クリープ試験などにも対応できる汎用性を有しています。

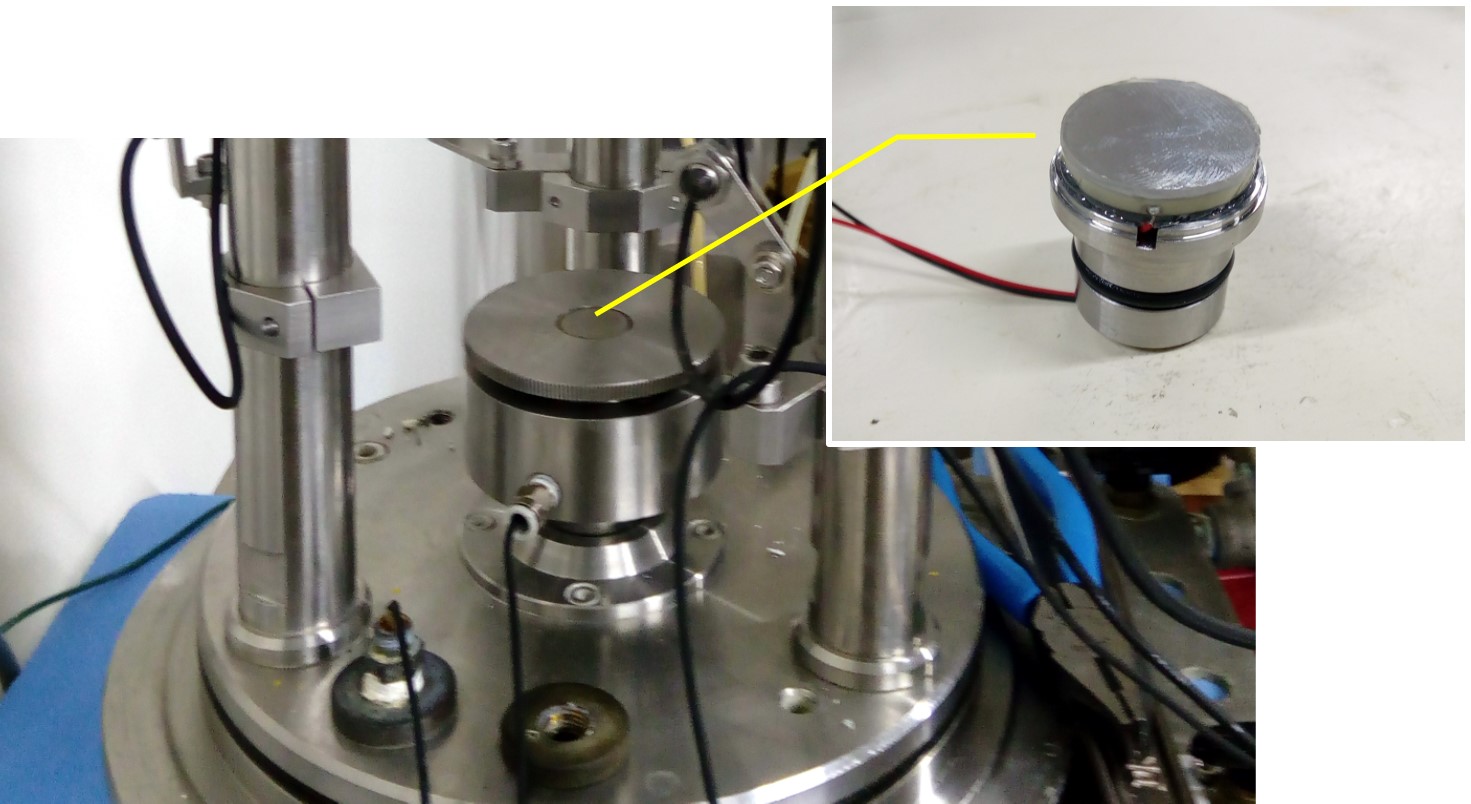

MEGA IIIに組み込まれた局所変位計(LVDT、ギャップセンサー)と振動子

Nishimura, S. (2014) Assessment of anisotropic elastic parameters of saturated clay measured in triaxial apparatus: Appraisal of techniques and derivation procedures. Soils and Foundations 54 (3) 364-376. DOI: 10.1016/j.sandf.2014.04.006

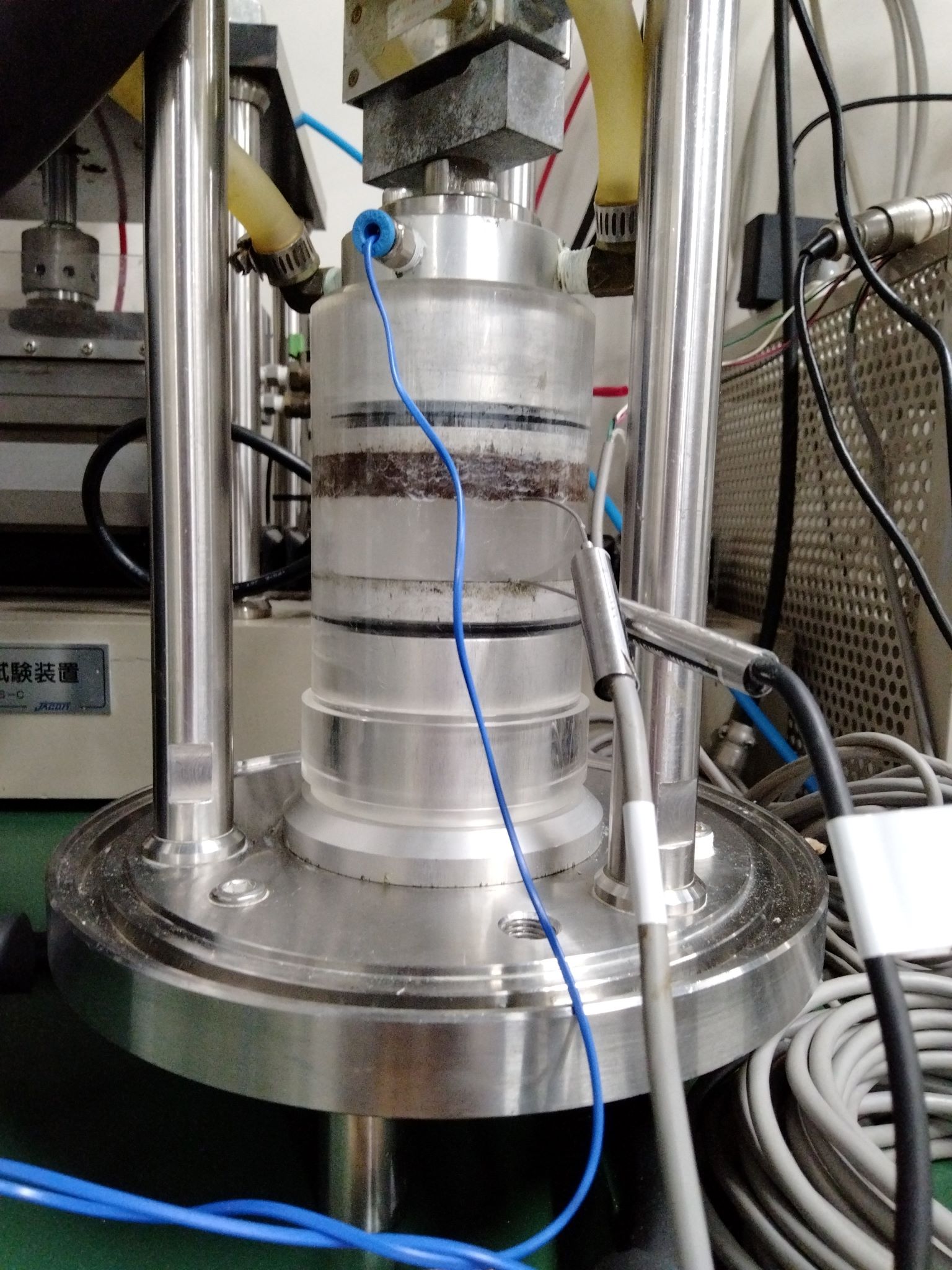

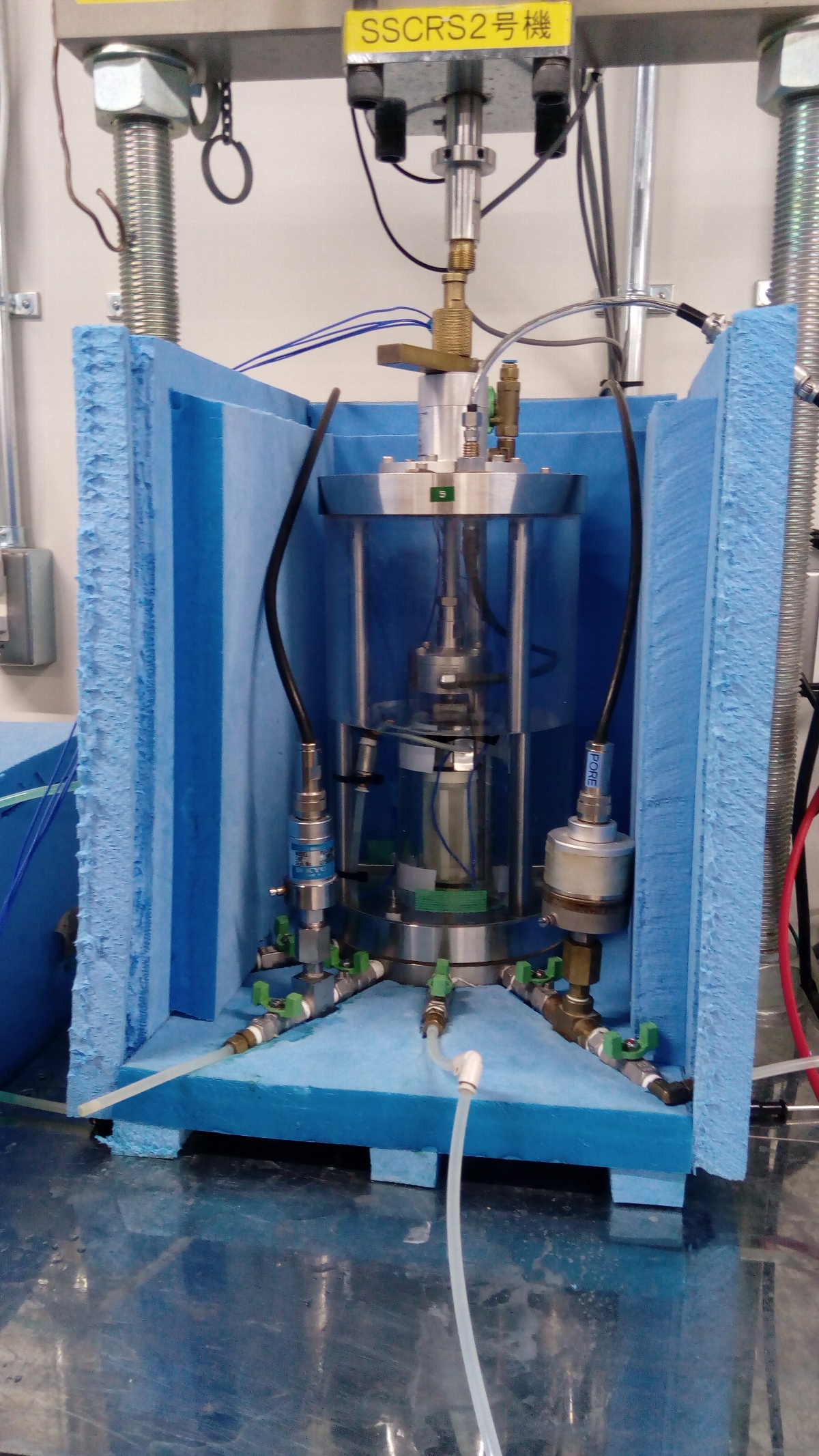

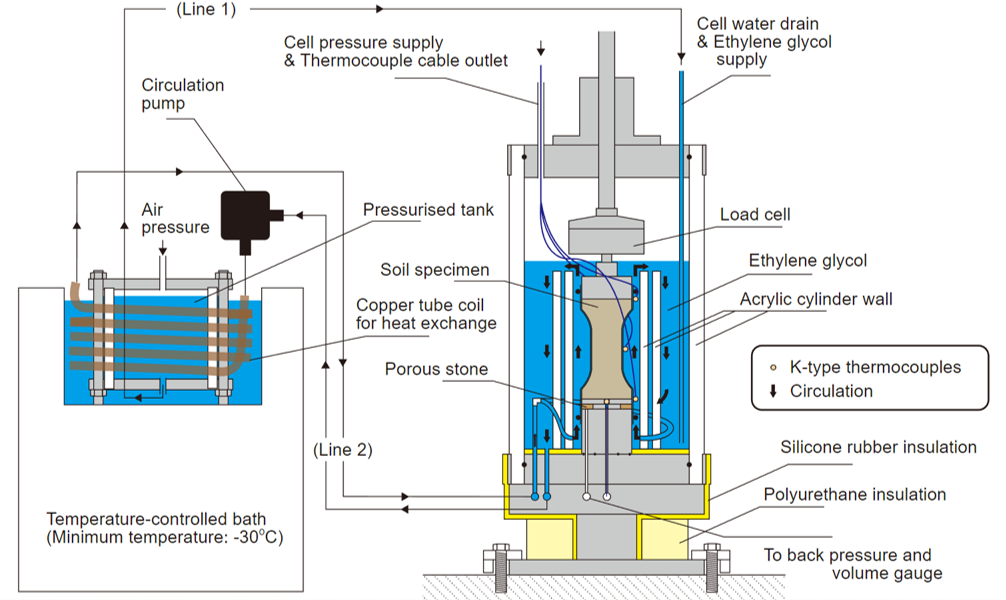

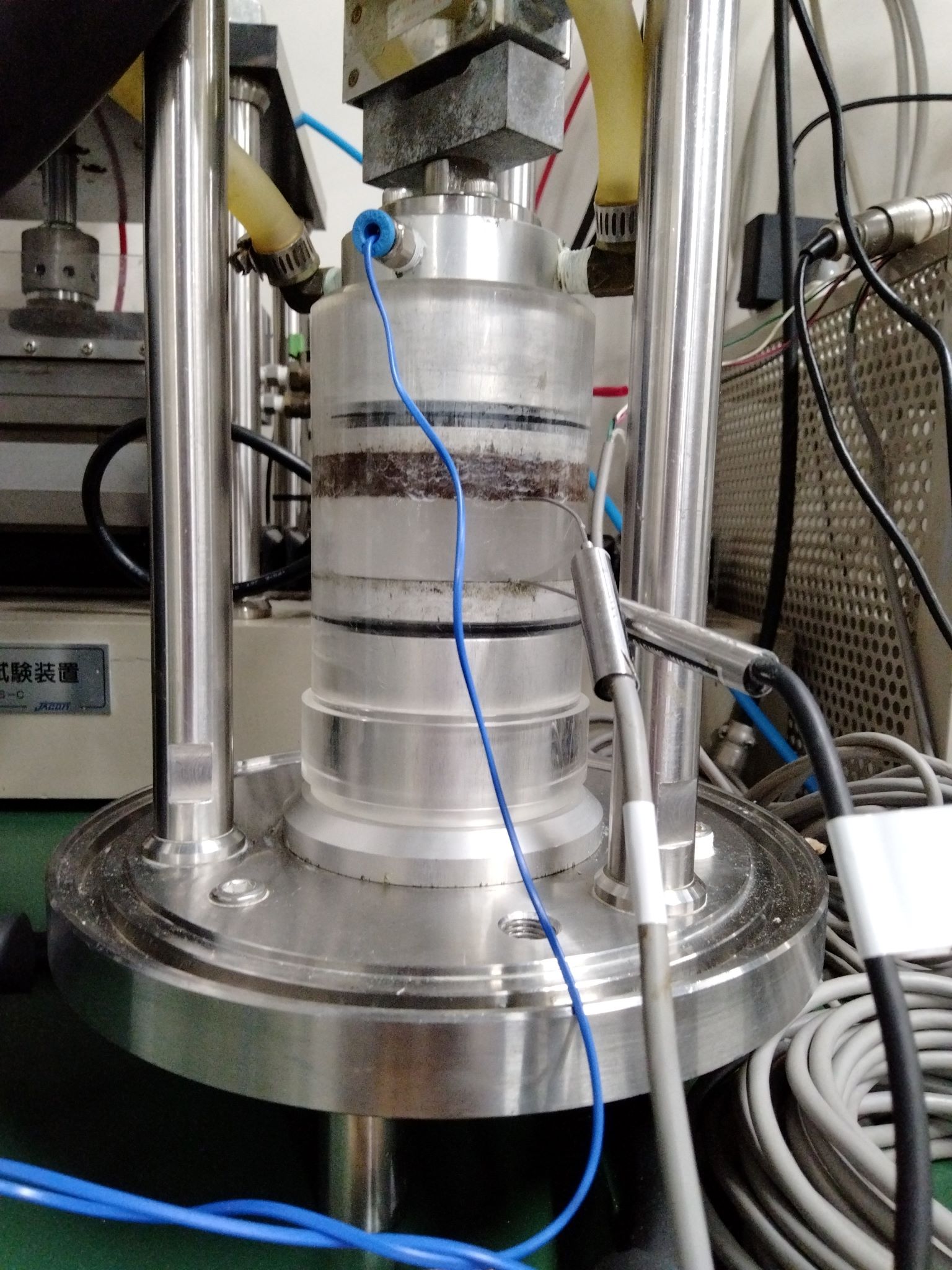

凍土三軸試験装置(圧縮・引張)

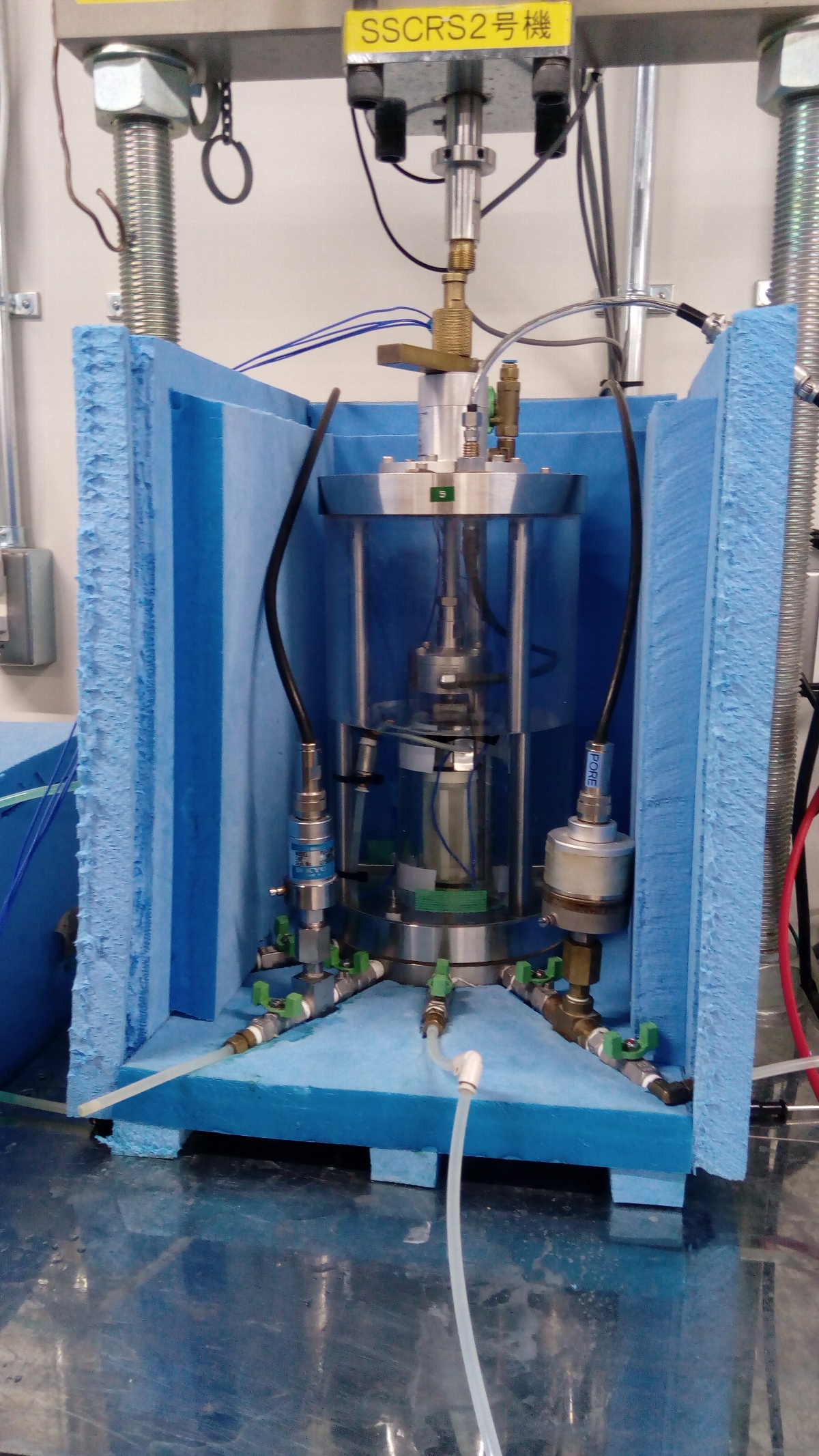

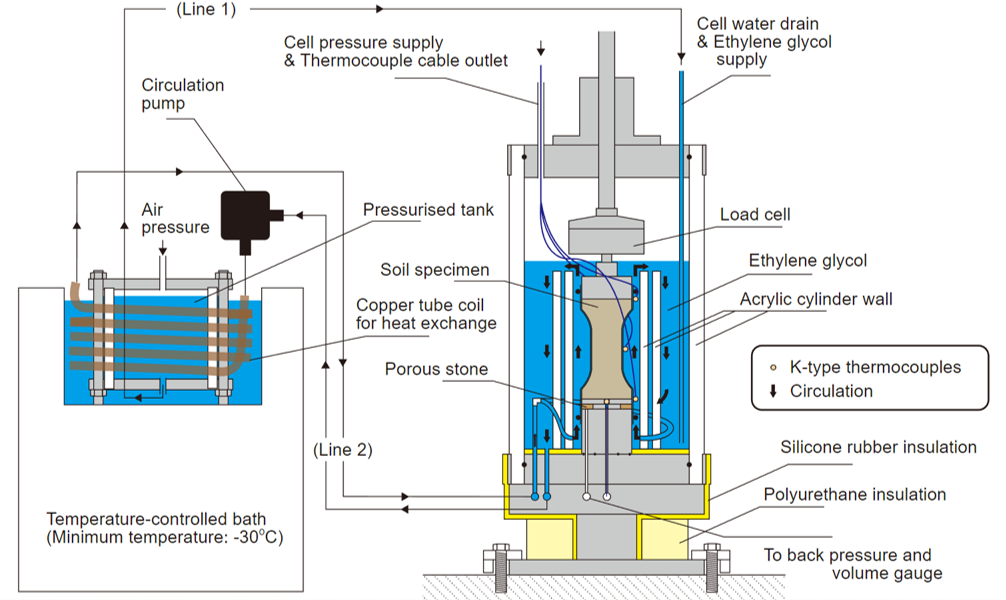

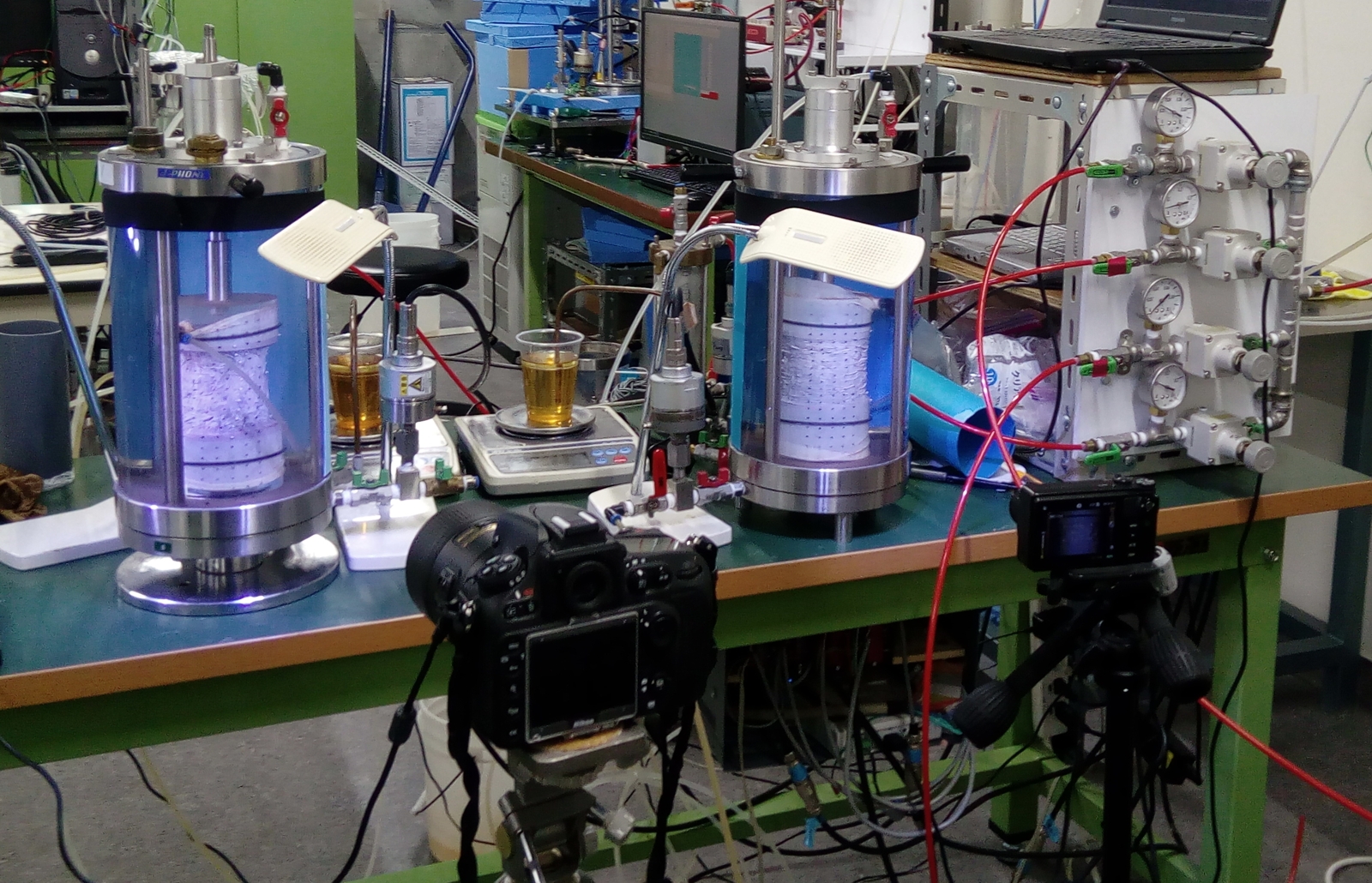

メガトルクモータ型三軸試験装置のうち2台は凍土の試験に利用しています。耐圧セルの中にさらに内セルを設けて冷媒の循環経路を供試体に近くすることで恒温水槽から運ばれる低温冷媒を効率よく利用するとともに、外セルの温度低下を抑え、結露による視認性悪化を防ぐという工夫がされています。この工夫により、低温室を利用せずに常温の実験室にて凍結を行うことができます。凍結方法には新たな工夫をしており、圧密応力下で急速あるいは緩速で冷却を行い、アイスレンズ形成を制御することができます。

世界的にも、圧密を行いながら拘束圧下で凍結を行う凍土三軸試験は非常に稀有です。この方法により、地中の大きな応力下で凍結した土の特性を評価することができます。

通常、凍土三軸試験は低温室で行いますが、この装置では二重セルを用いることで、常温の試験室でも安定した低温試験を行うことができます(詳細は以下論文を参照)。

Nishimura, S., Kawasaki, H. and Sato, I. (2023) On limit strength of frozen clay undergoing triaxial tension. Géotechnique, DOI: 10.1680/jgeot.21.00067.

誠研舎型三軸試験装置

一般的な三軸試験装置です。載荷台は誠研舎製のもので、圧力セルや制御盤・ソフトウェアは自主開発したものです。汎用的な三軸試験装置となるとともに、一軸圧縮試験やCRS圧密試験を行うこともできます。

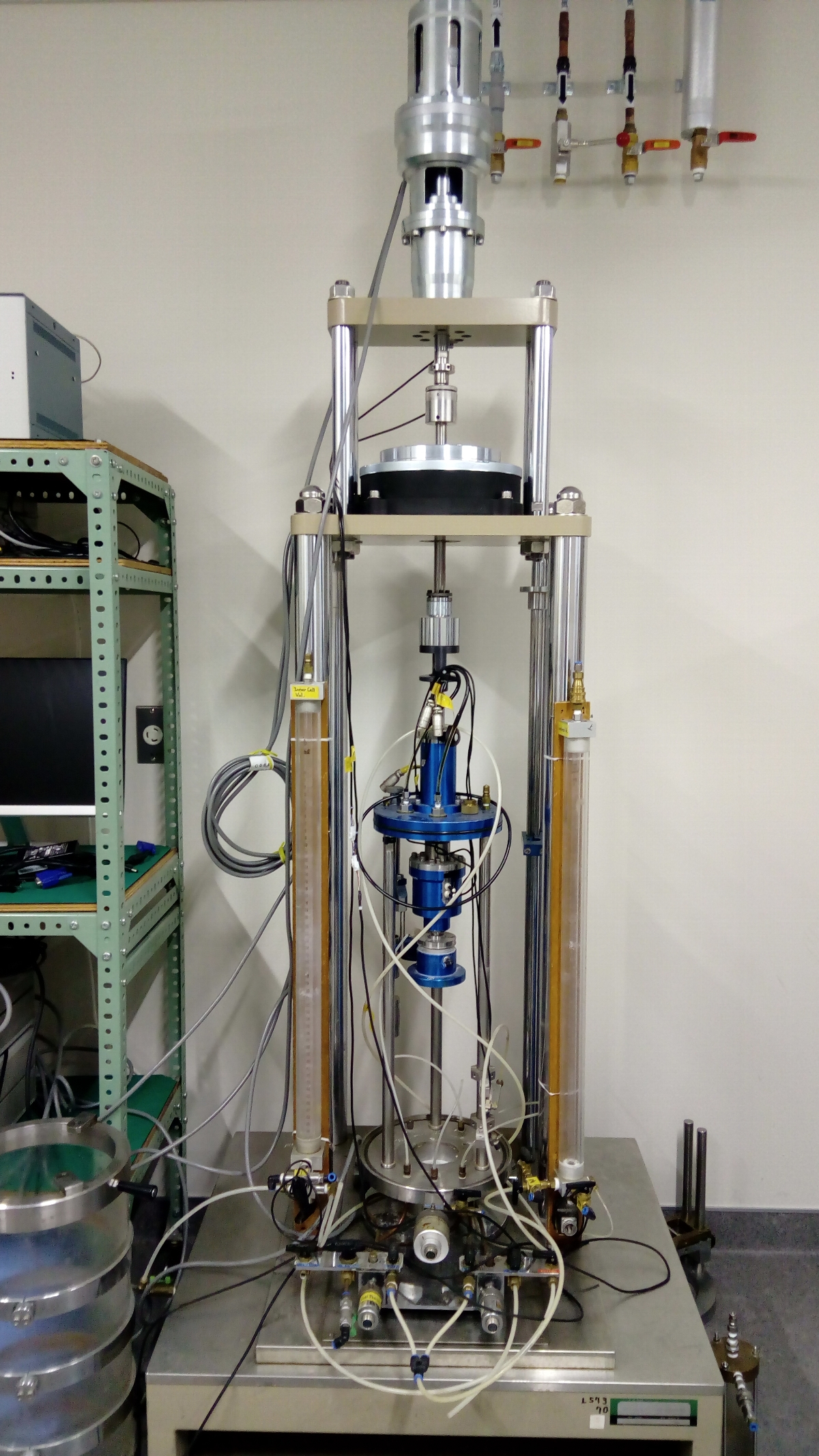

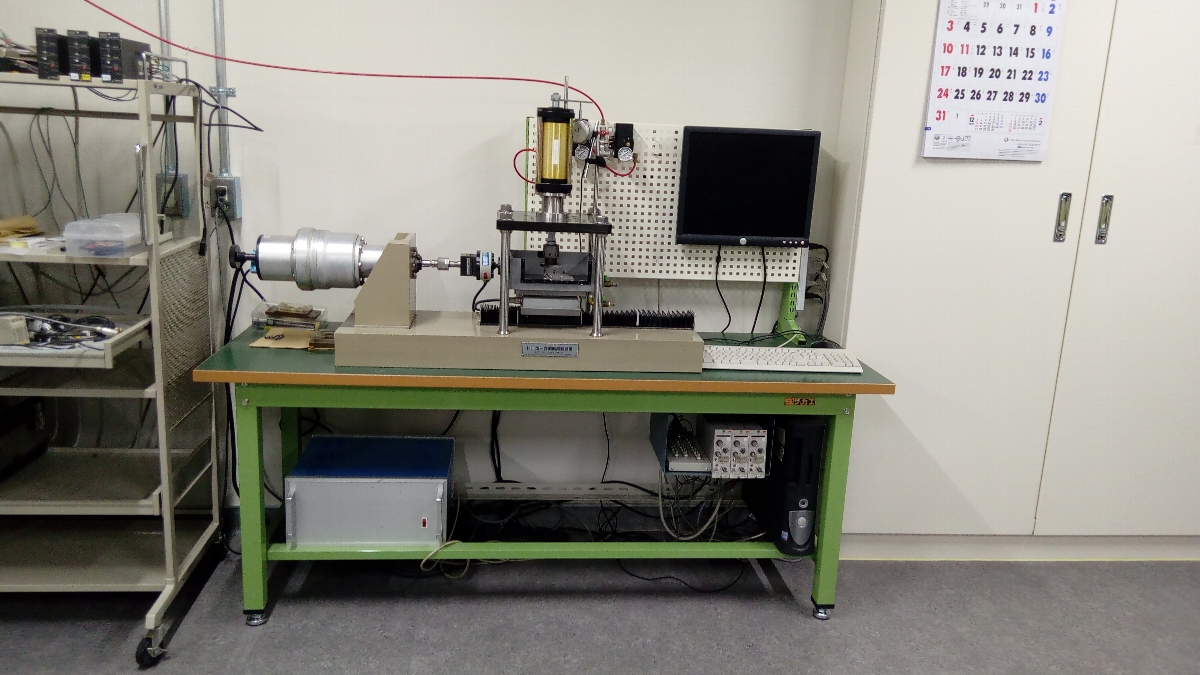

中空ねじりせん断試験装置

元は誠研舎製で、軸載荷を複動ベロフラムポンプ、ねじり載荷をステッパーモータで行うものでした。ステッパーモータのドライバーがパラレル信号駆動であったりと使用が古いこともあり、近年、軸載荷とねじり載荷をどちらもメガトルクモータで行う形式に更新しました。

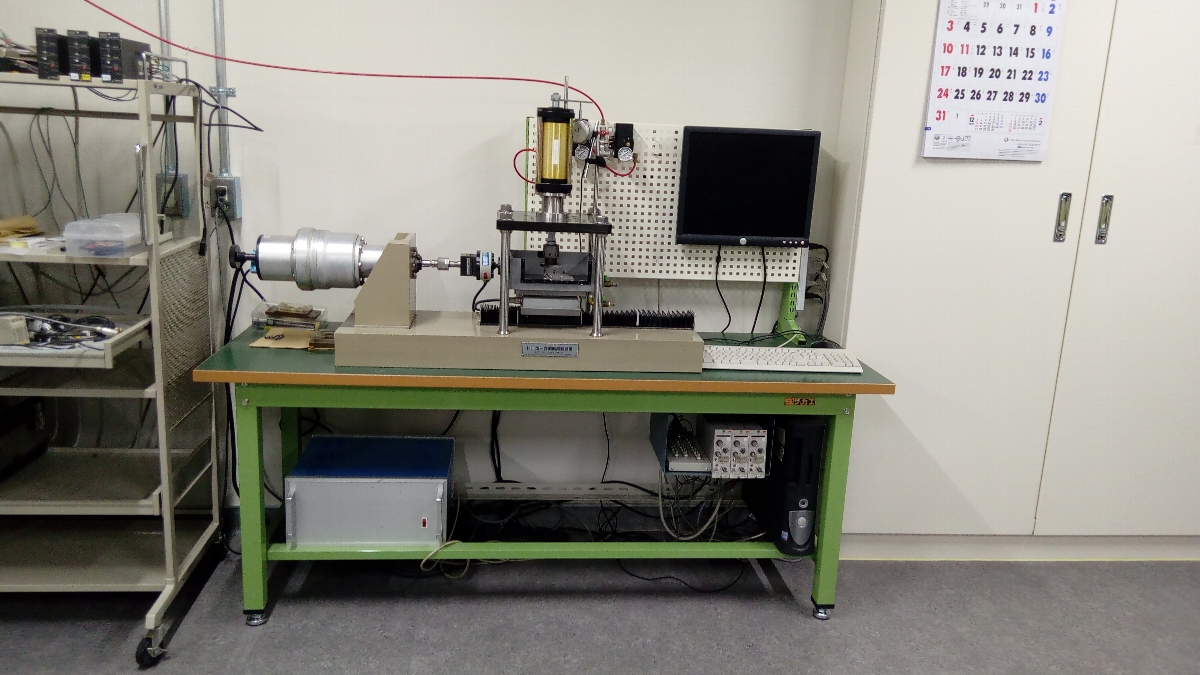

メガトルクモータ型一面せん断試験装置

直応力を複動ベロフラムポンプ、せん断変位をメガトルクモータで与えるタイプの一面せん断試験装置です。同型のものを2台配備しています。一面せん断試験を行う頻度は高くありませんが、そのような場合には圧密試験供試体の再構成用の載荷フレームとして利用することもあります。

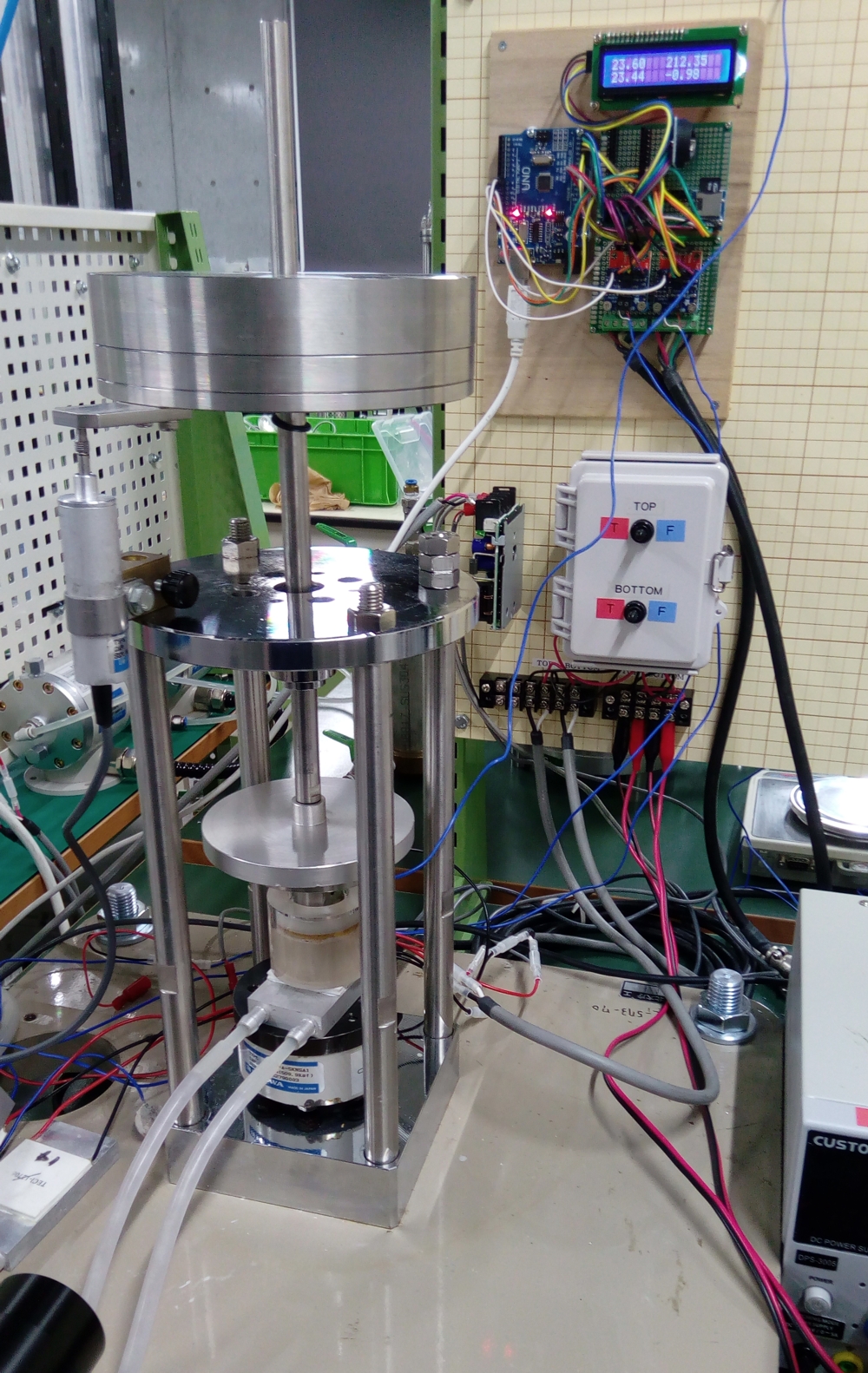

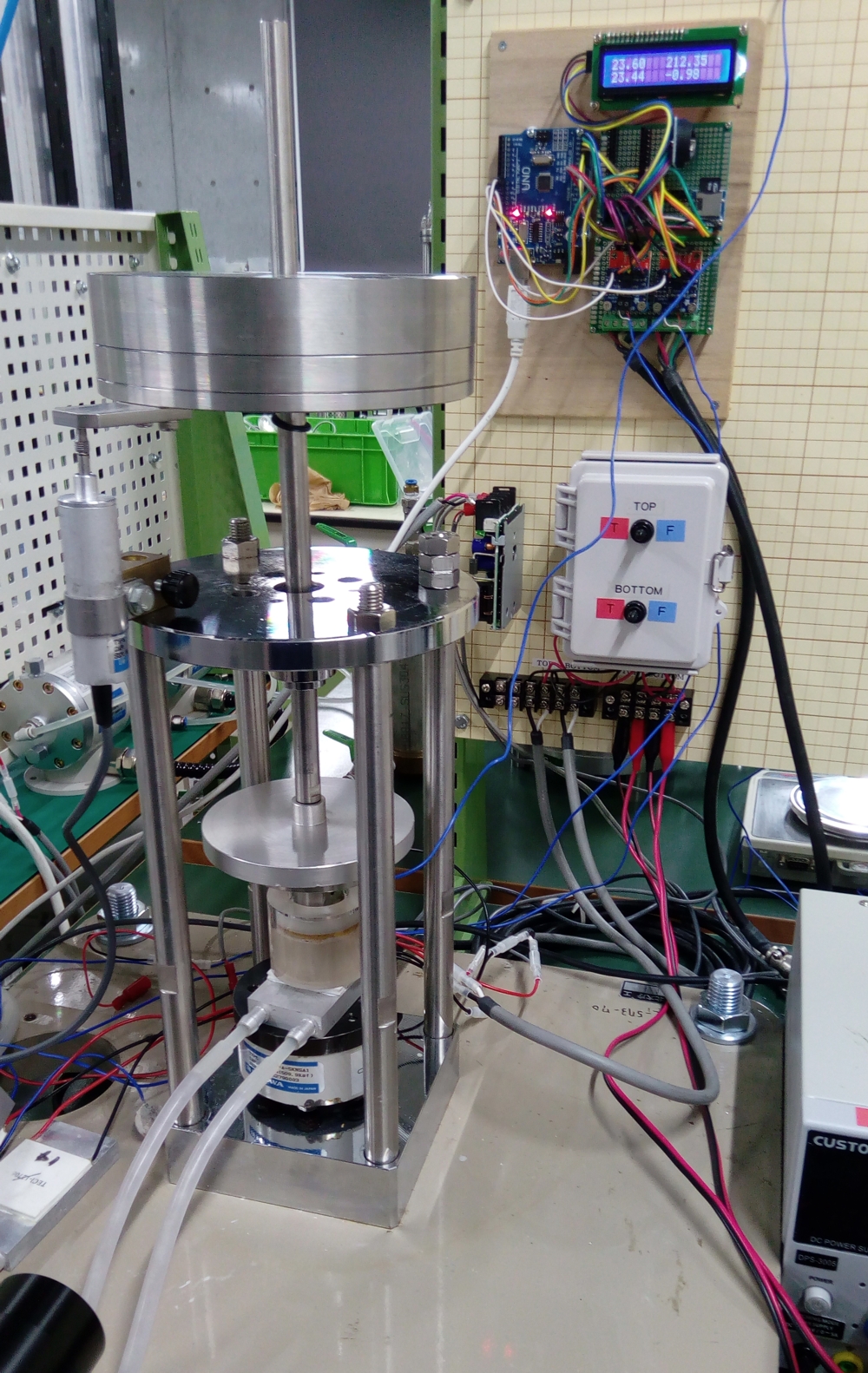

温度制御型低圧圧密試験装置

背圧を付与可能な密閉型圧密試験容器を、さらに圧力容器に格納した二重構造になっています。外セル内に恒温槽からの液体を循環させることで、圧密容器中の温度を制御することが可能です。これまで、+10℃~+50℃程度の温度サイクルを与える試験などを行っています。一方、変位計は容器外に設置してあり、温度の影響は受けません。熱による圧密沈下予測の研究に使っています。泥炭のように軟弱な表層土質を扱うことを想定し、載荷には死荷重を用いることで構造を簡素化しています。

一次元凍結融解装置

圧密試験と凍上試験装置を組み合わせたような装置です。高さ20mm程度の小型の供試体を用いるとともに、ペルチェ素子を使って急速に冷却を行うことで、供試体端面温度を数分で-20℃まで下げることができます。スイッチングにより凍結と融解を切り替えることができ、融解に伴う圧縮量を計測します。右の写真はこれをX線室内で実施可能としたもので、死荷重の代わりに小型のベロフラムポンプを使って軸応力を与えています。現在はサーモスタットを導入し、スイッチングも自動化することにより、任意の温度・任意の周期で凍結・融解サイクルを与えることができます。

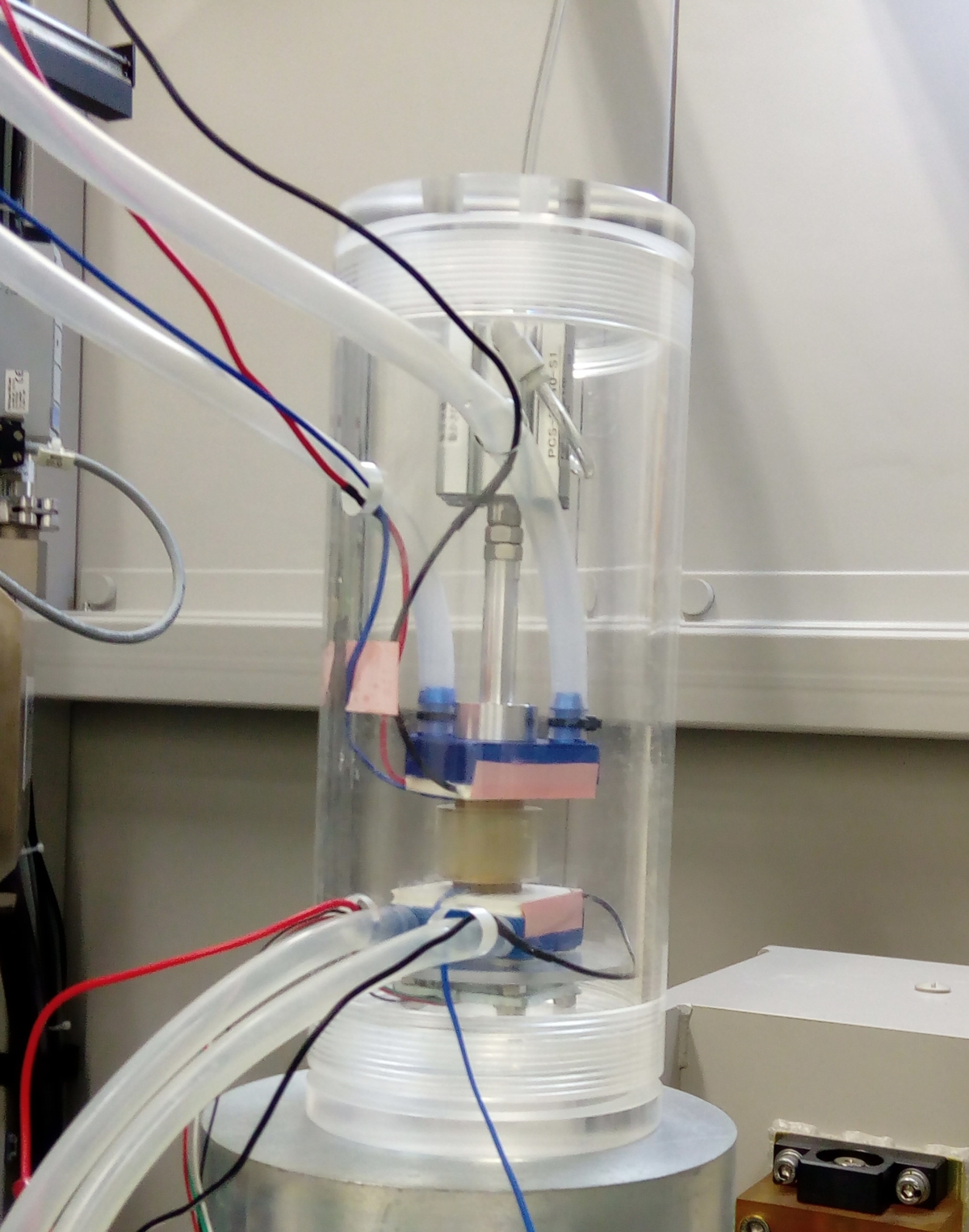

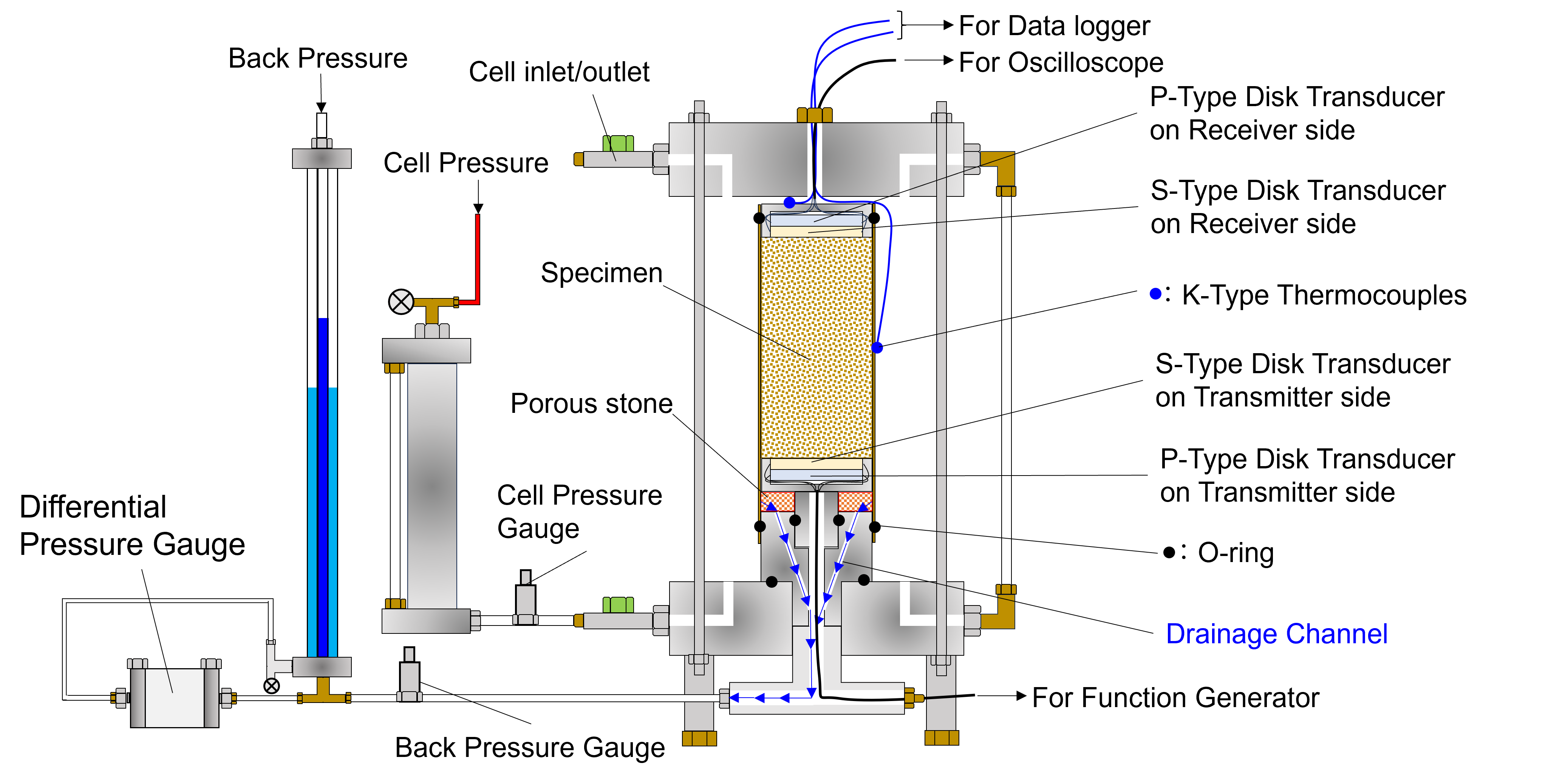

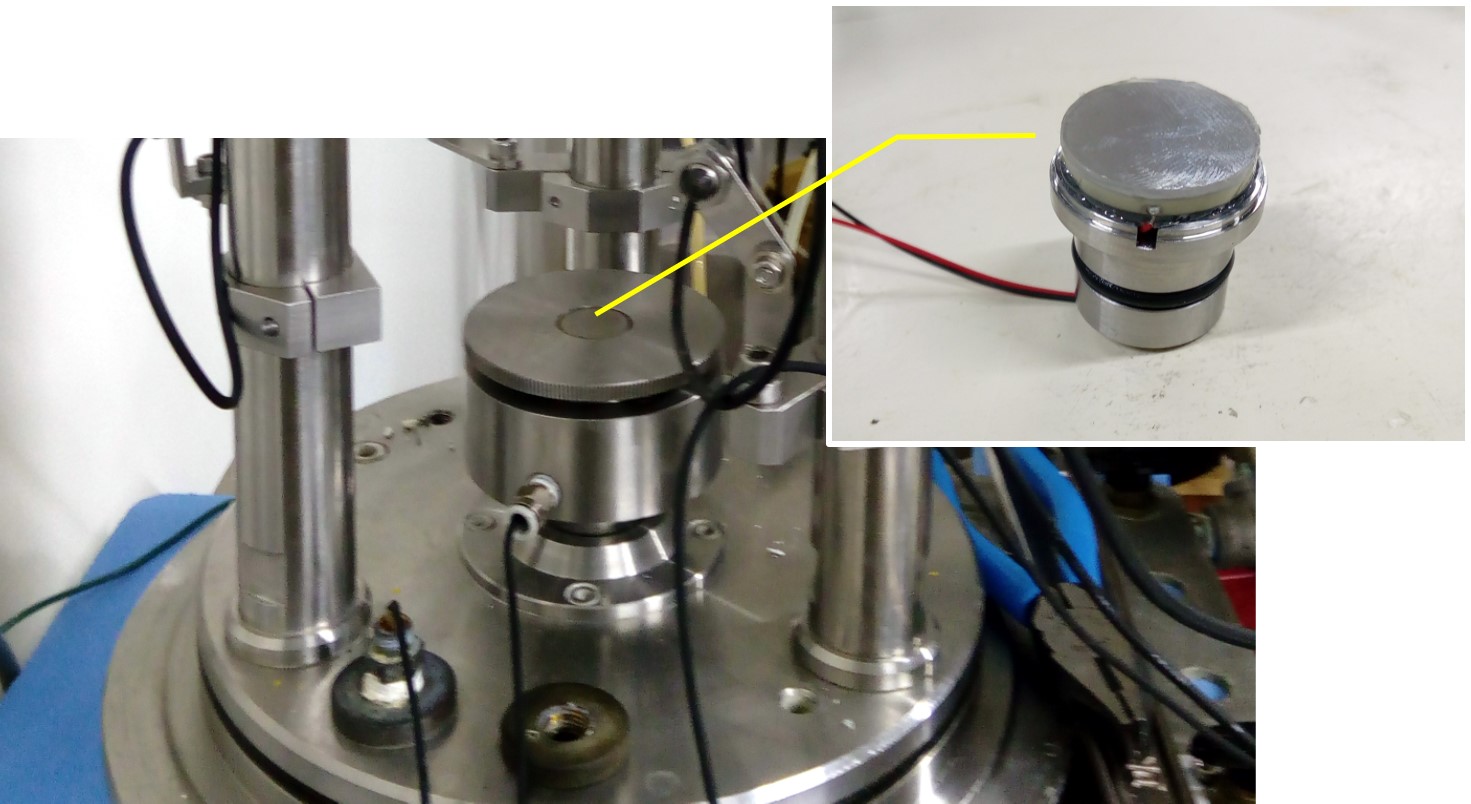

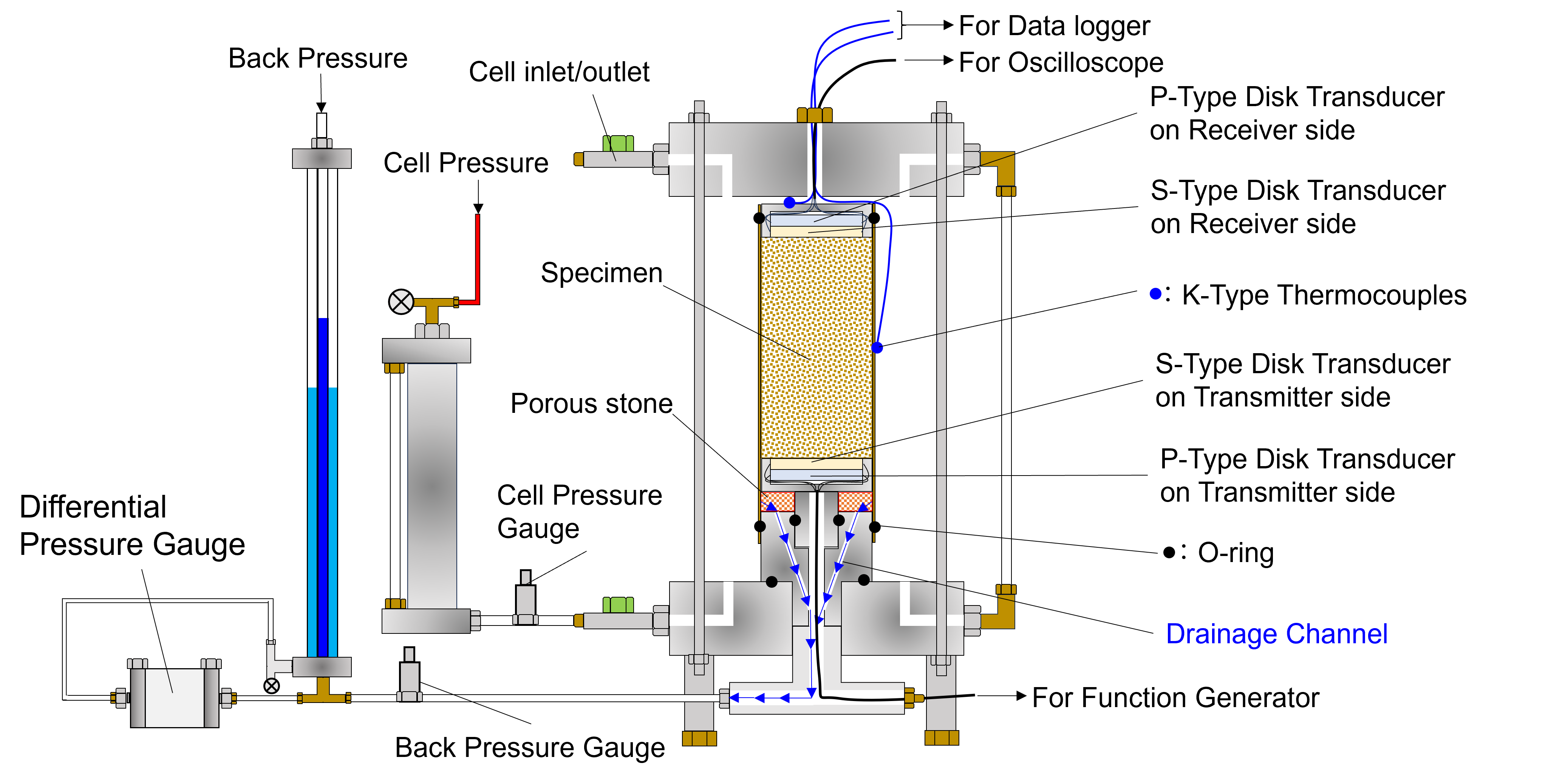

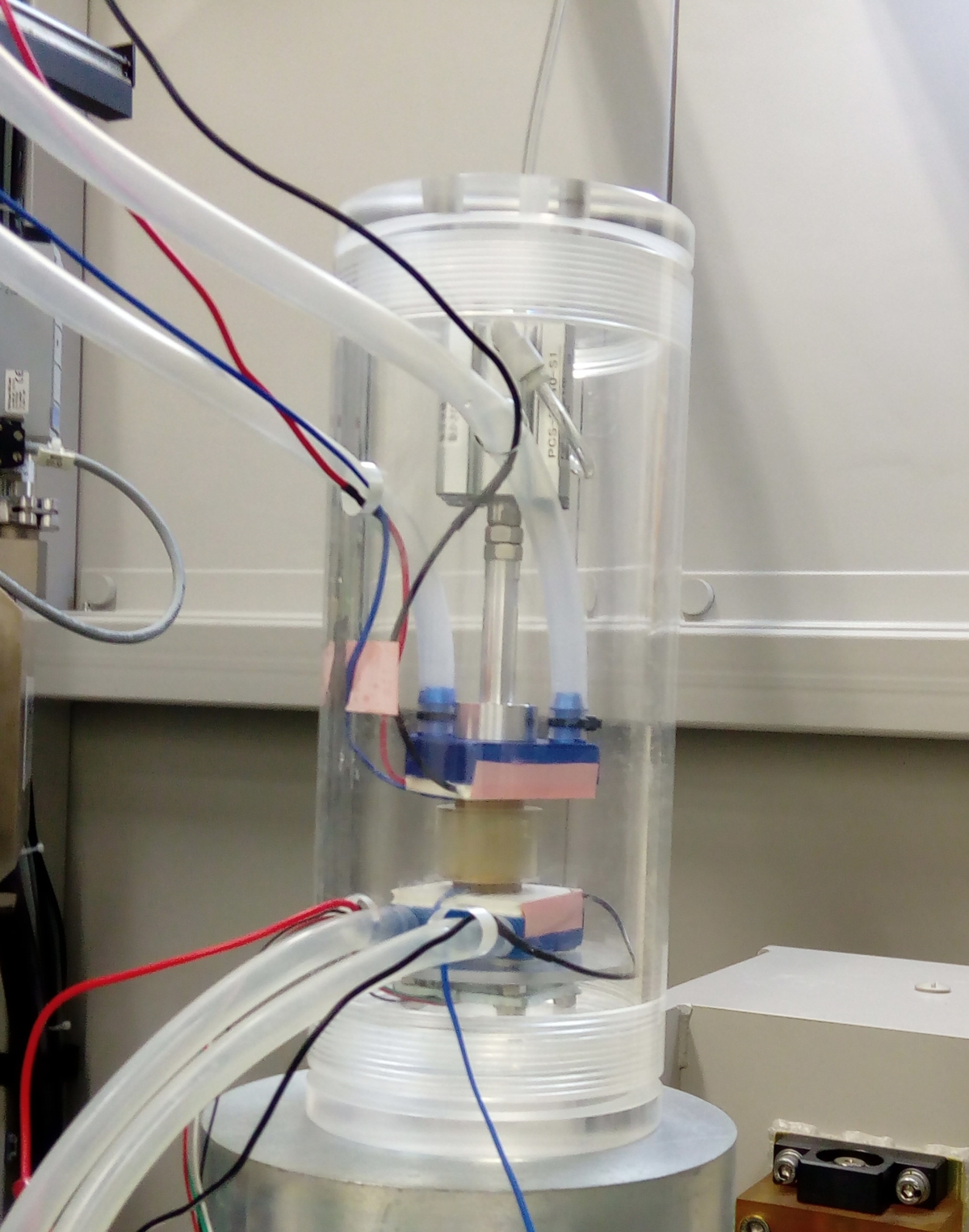

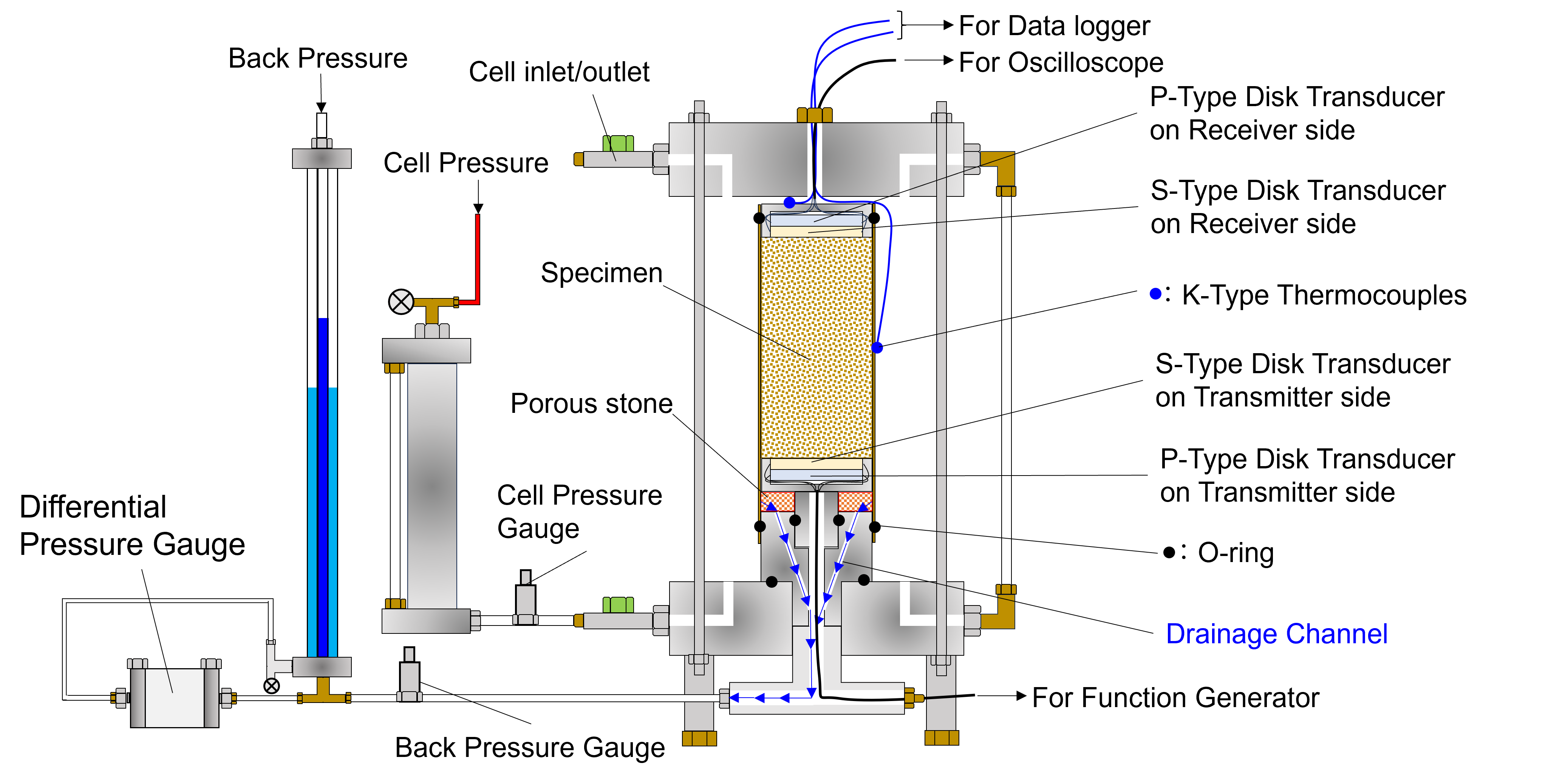

凍結圧密PS弾性波計測セル

片手で持てる耐圧セルで、小型(直径30mm)の土供試体を等方圧密することができます。このまま冷媒にドブ漬けすることで圧密したまま装置ごと供試体を凍結することができます。供試体の上下端にはP波・S波用の非貫入ディスク型振動子と受信子が設置されており、供試体の剛性を計測することができます。もちろん凍結させなくても使用することができます。

振動子の直径は20mm (図・写真:深田佑 氏)

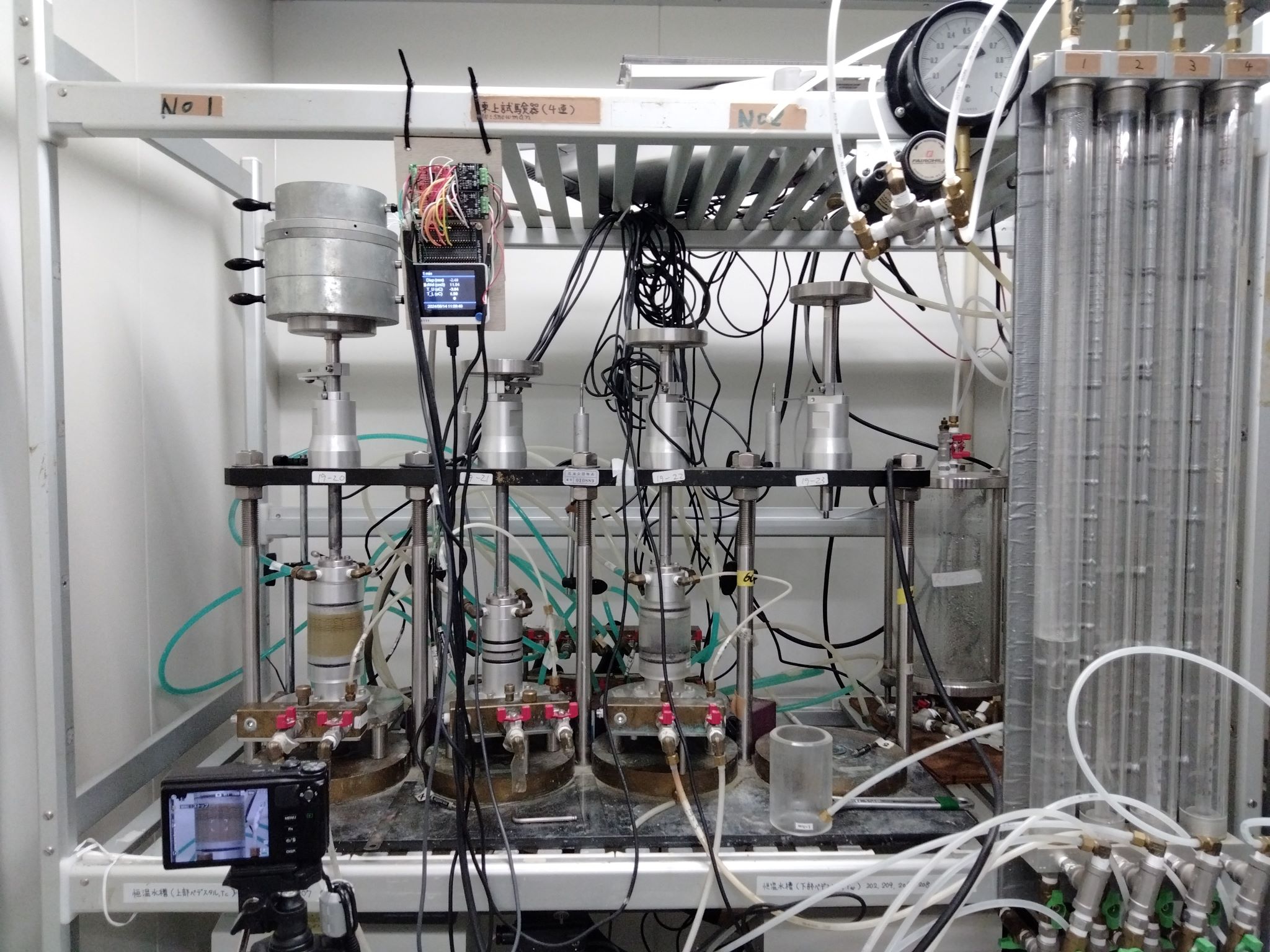

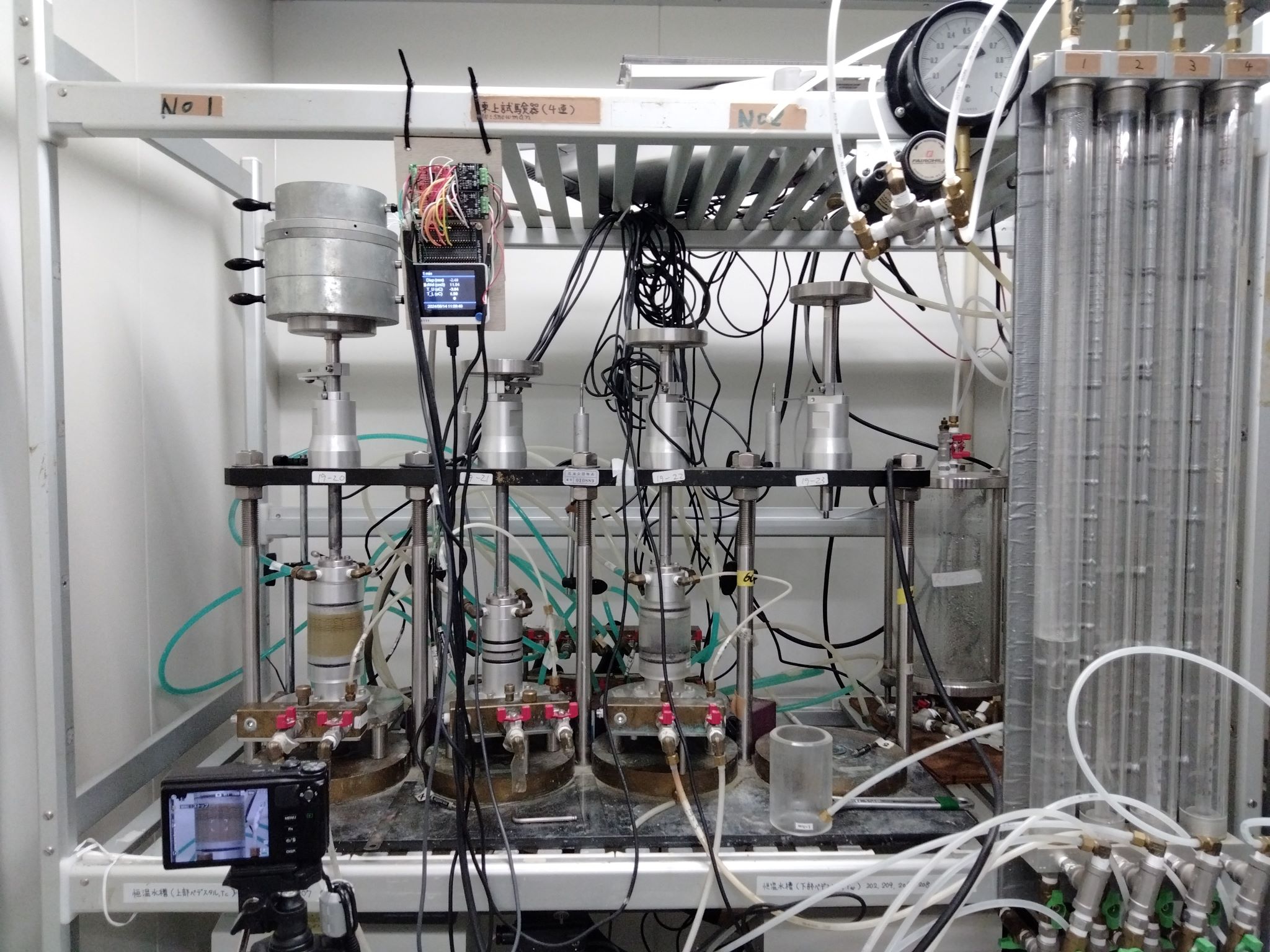

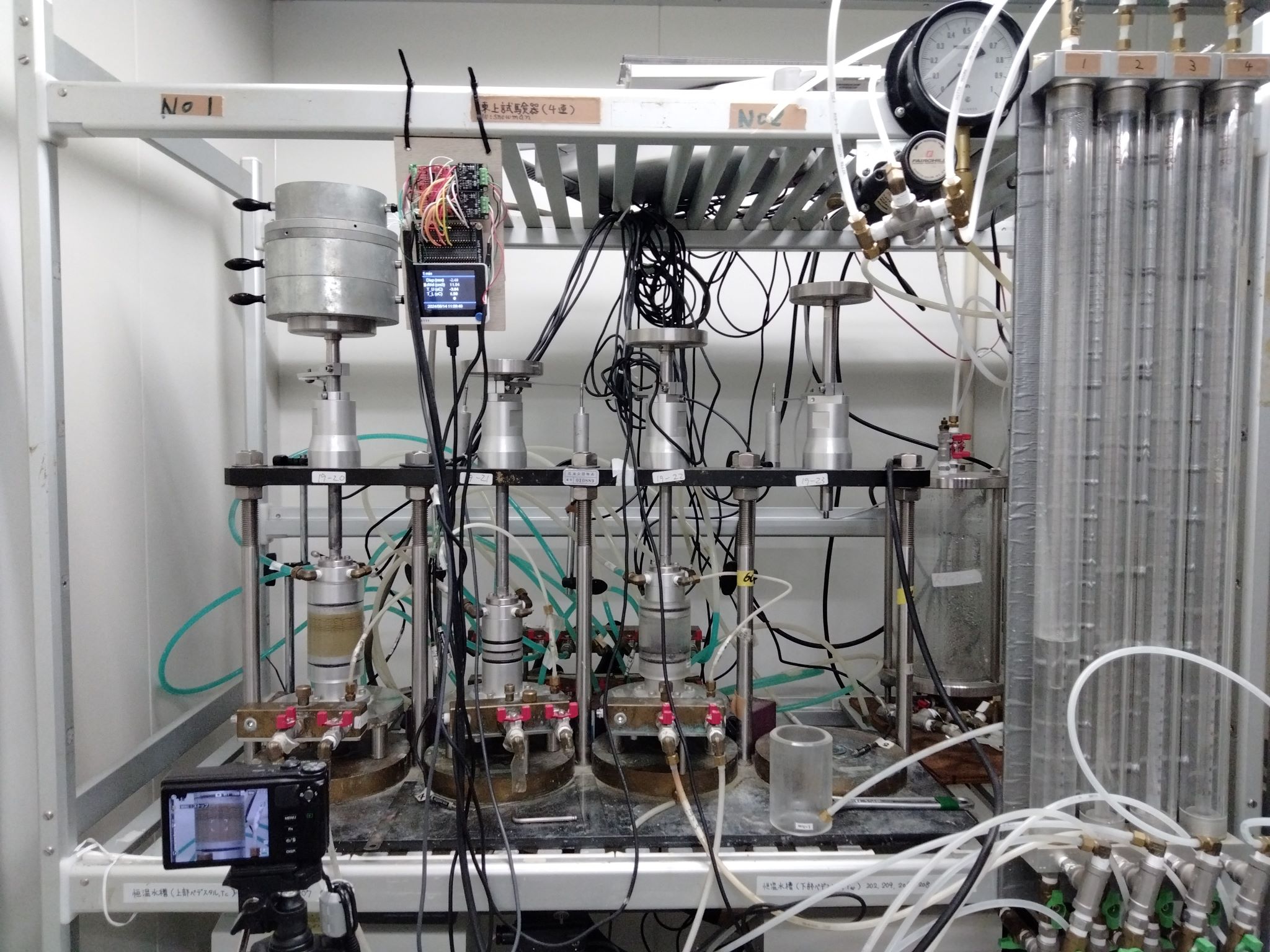

4連凍上試験装置

この装置は地盤物性学研究室の所有ではなく、構造システム研究室で使用していない施設を借り受け、西村の管理下で整備・更新しています。PID制御された低温室にあり、上端・下端温度を独立制御した凍上試験を行うことができます。

低温室に置かれた凍上試験装置

こちらは研究用の装置ではありませんが、1年生でのデモ用に教室で実施できる簡易凍上試験装置も組み立てました。片手で持ち運べ、100V電源があれば凍上の様子をデモすることができます。

デモ用の簡易凍上試験装置:1年生向けのコースガイダンスにて

パルス核磁気共鳴(NMR)装置

この装置も地盤物性学研究室の所有ではなく、構造システム研究室で現在使用していない施設を借り受け、凍土研究に利用しています。物質中の液体水の量を同定することができるため、凍結温度以下で存在する不凍水の量を計測できます。

Maran Ultra Resonance Instruments 23 MHz NMR Analyzer

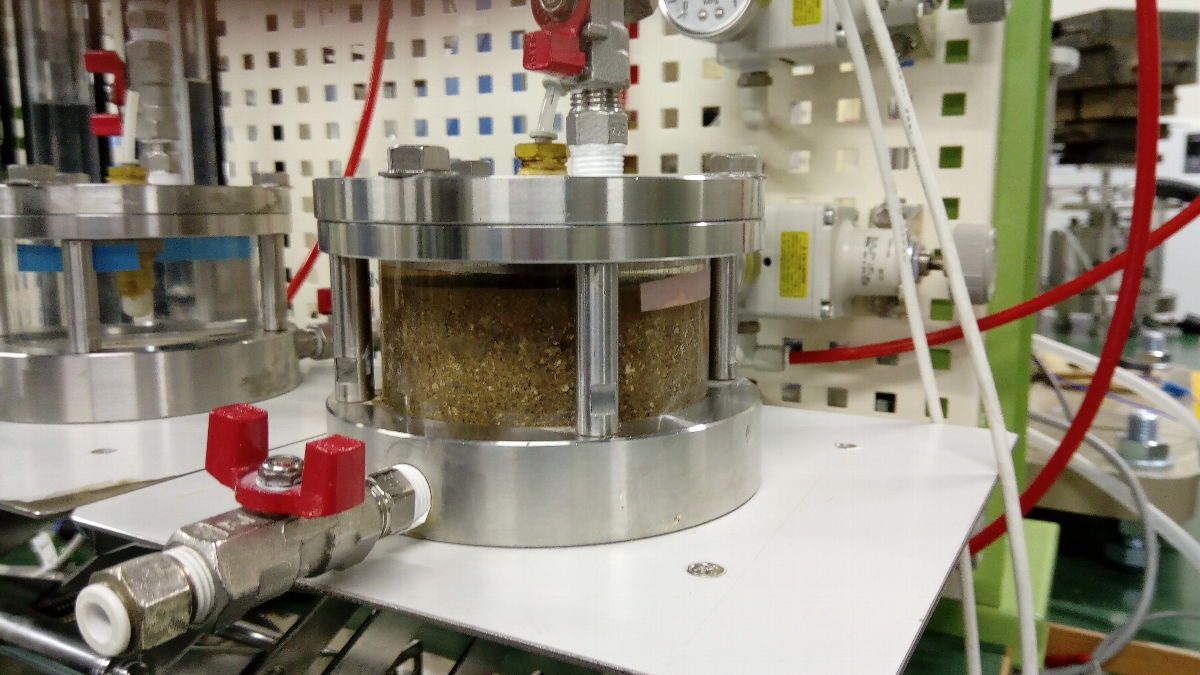

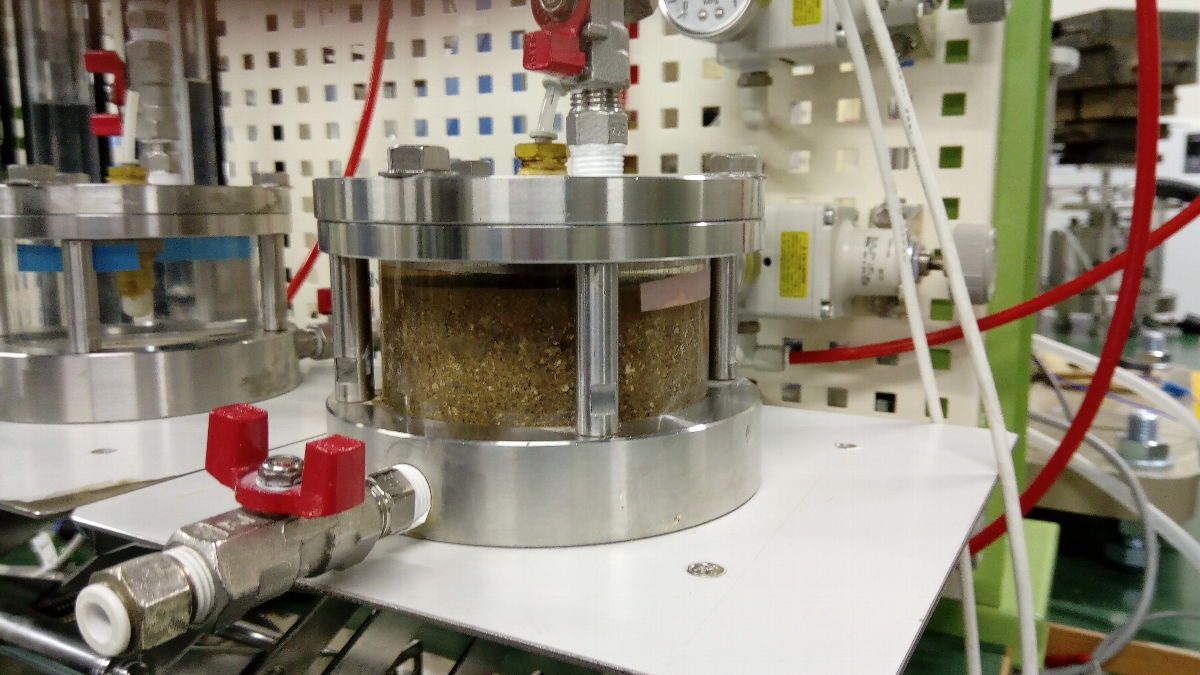

圧密+熱伝導率計測装置

一次元圧密を行うと同時に、土供試体の熱伝導率を定常法で計測する装置です。熱伝導率の計測には計測時間が短くてすむ非定常法がしばしば用いられますが、供試体が大きく変形する場合はプローブの追随が難しいほか、境界条件の影響を棄却できません。この装置では明確な境界条件のもと(アクリルを通しての熱漏れは有限要素解析により求めた補正係数を適用して考慮します)、定常法により土の熱伝導率を正確に求めることができます。

熱伝導率計測時は外側に断熱材を設置します。土が圧縮して密度が変化していく中、-20~+70度の範囲での熱伝導率を計測できます。この写真では、もともと20mmの厚さがあった泥炭供試体が10mmまで圧縮されており、含水比の低下により熱伝導率が高くなっています。

定ひずみ速度(CRS)圧密試験装置

メガトルクモータにより一定速度で圧縮を行うことで圧密試験を行う装置です。同一型のものが恒温室内に3台配備されています。同研究グループが開発した旗艦ソフトウェアCockpitにより、三軸試験装置などと同じインターフェイスで条件入力することで多段階載荷を自動実行します。

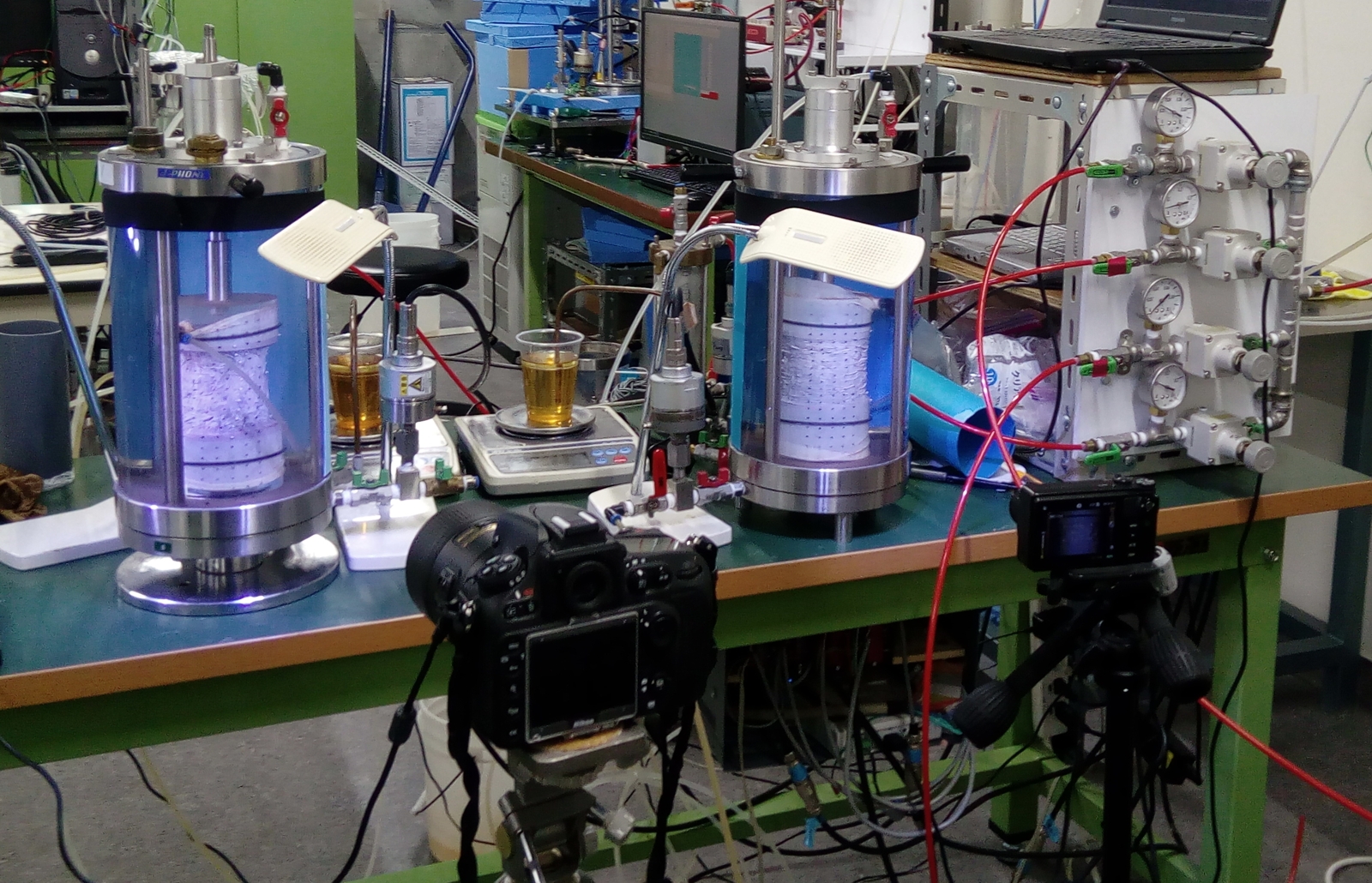

等方圧縮・定水頭透水試験装置

三軸試験装置のスペアのセルを利用した等方圧縮・定水頭透水試験装置です。等方圧縮を行いながら、両端の水圧を制御し、流出量を電子天秤で正確に測ることで、低透水性材料の透水係数とその圧縮時変化を計測することができます。泥炭のように圧縮性が高く、かつ異方性が強い土質を試験する際は、供試体が大きく変形するため、常に正しい諸元を求められるように画像解析により直径・高さの変化をモニタリングします。

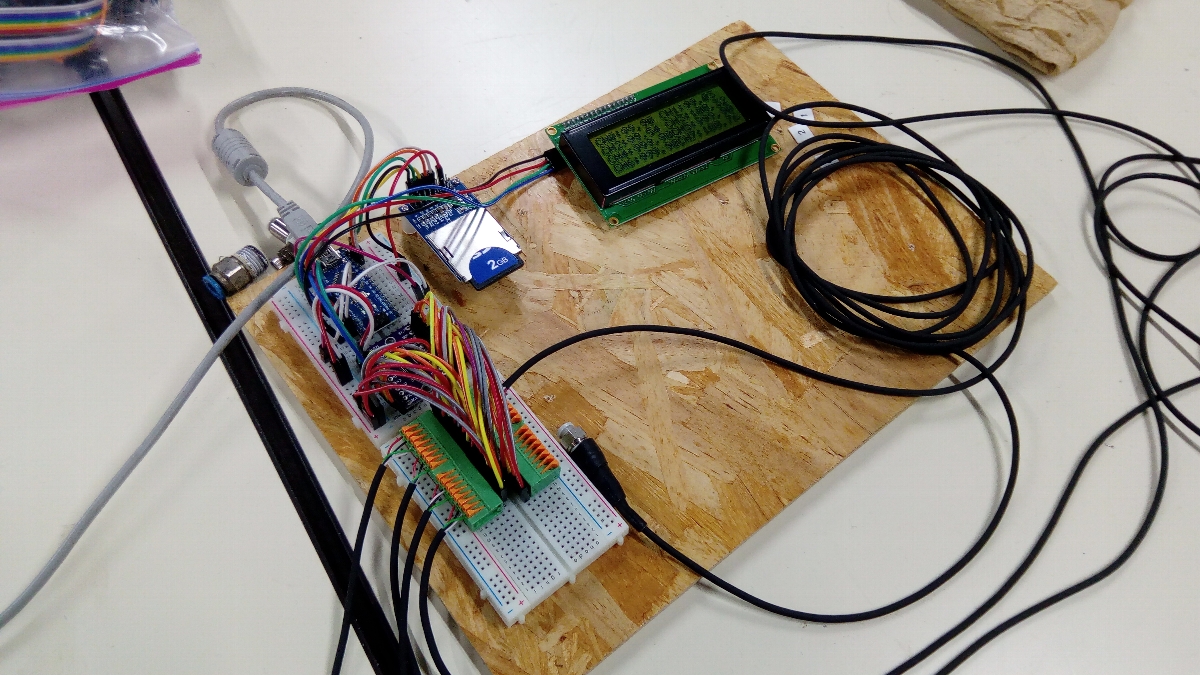

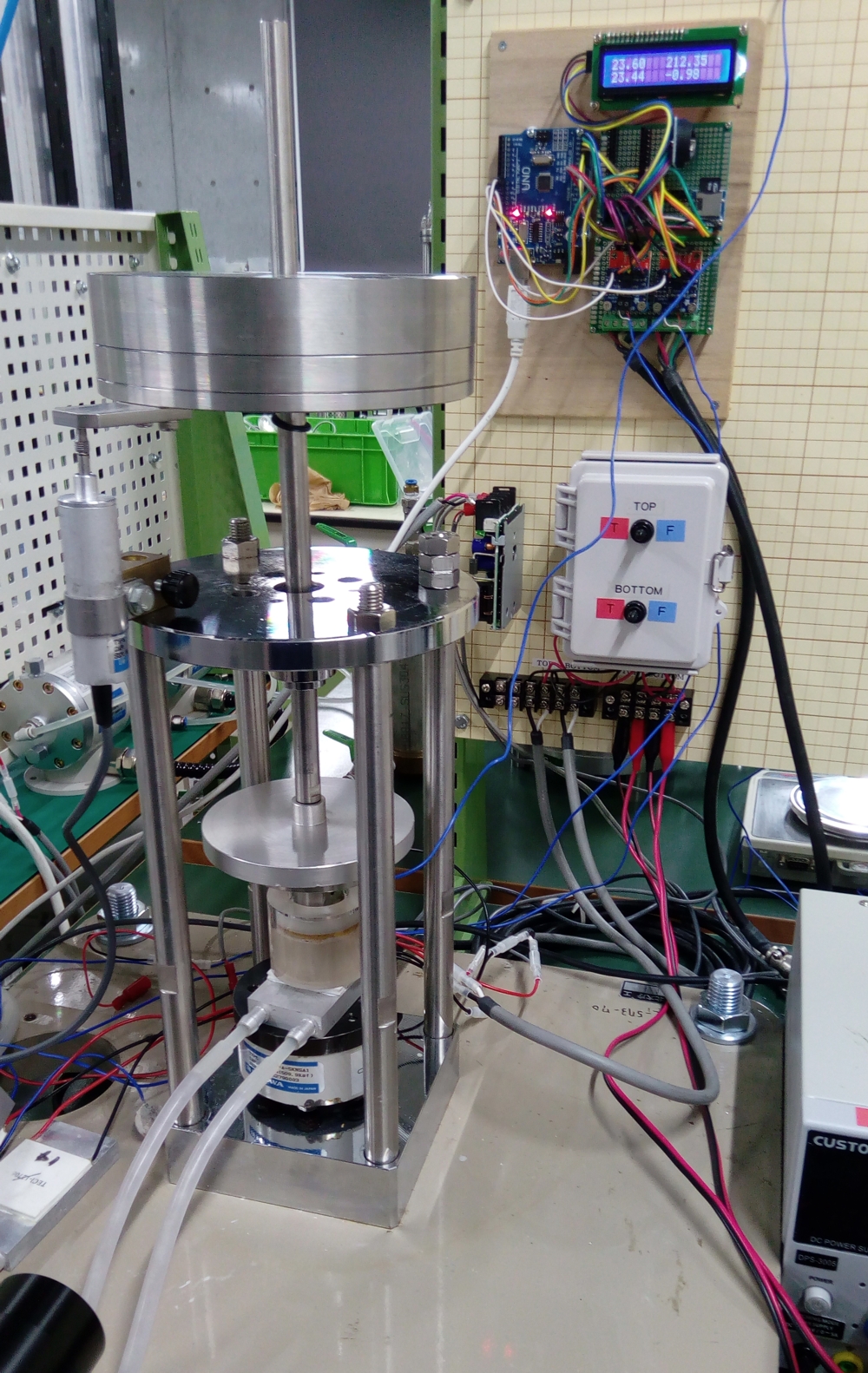

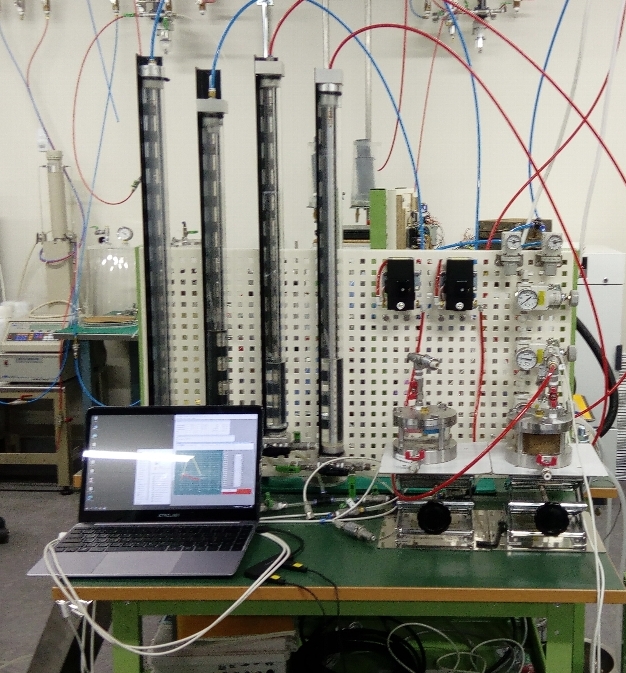

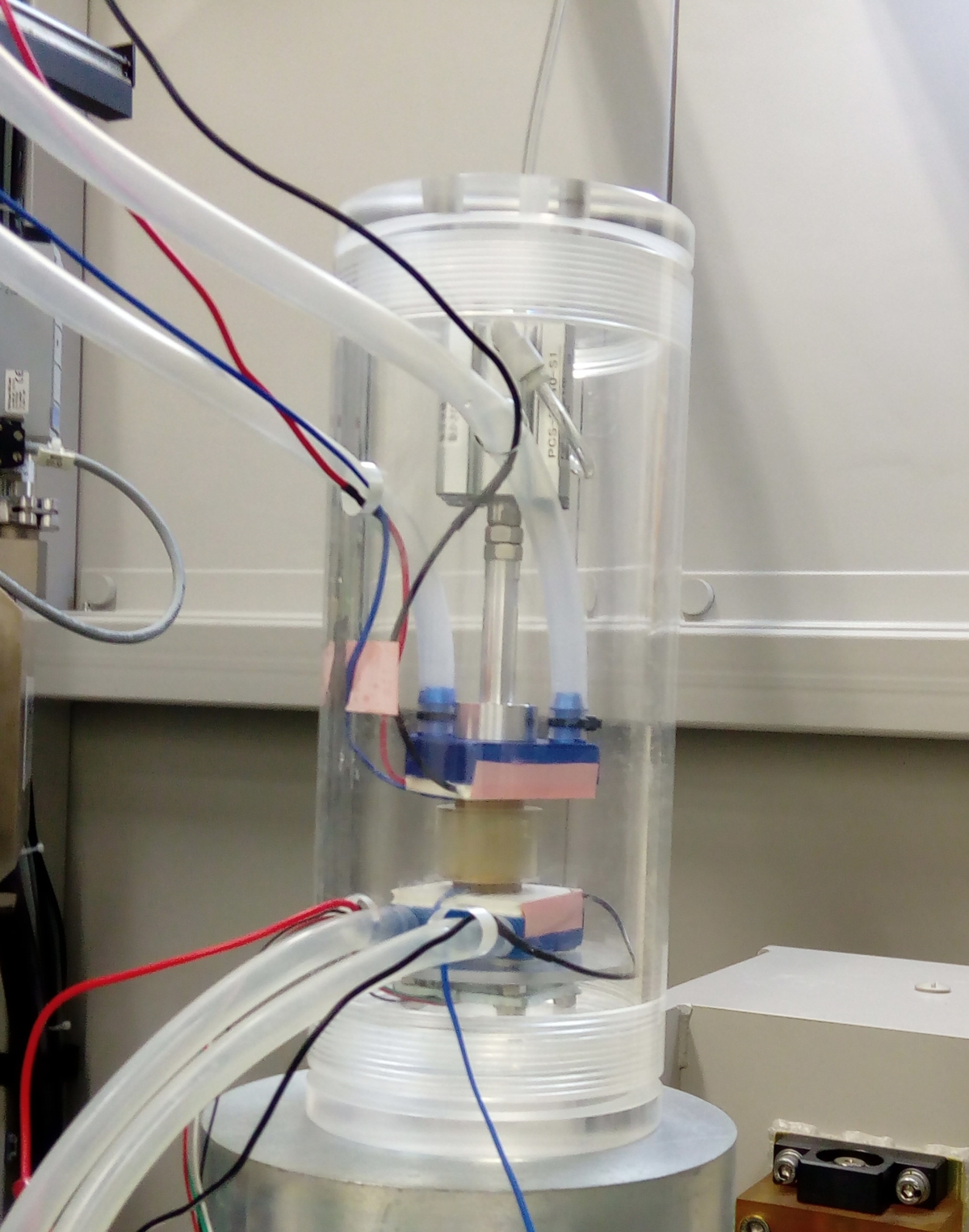

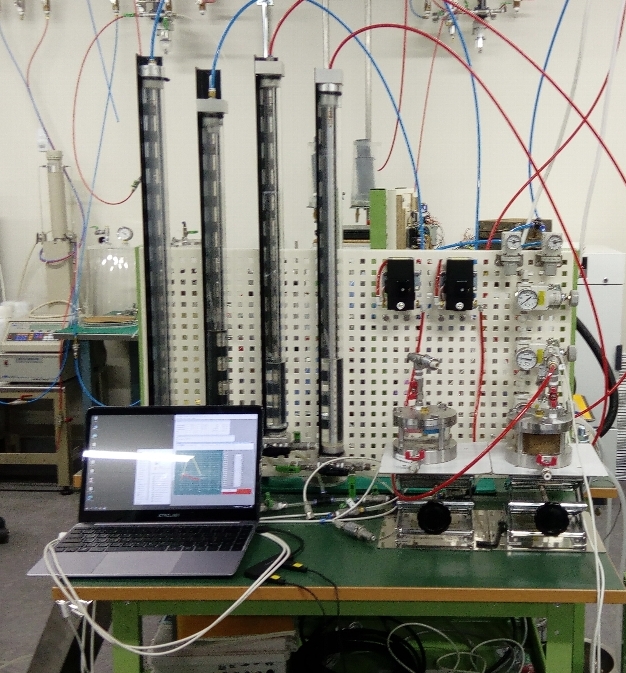

連続加圧式水分特性試験装置

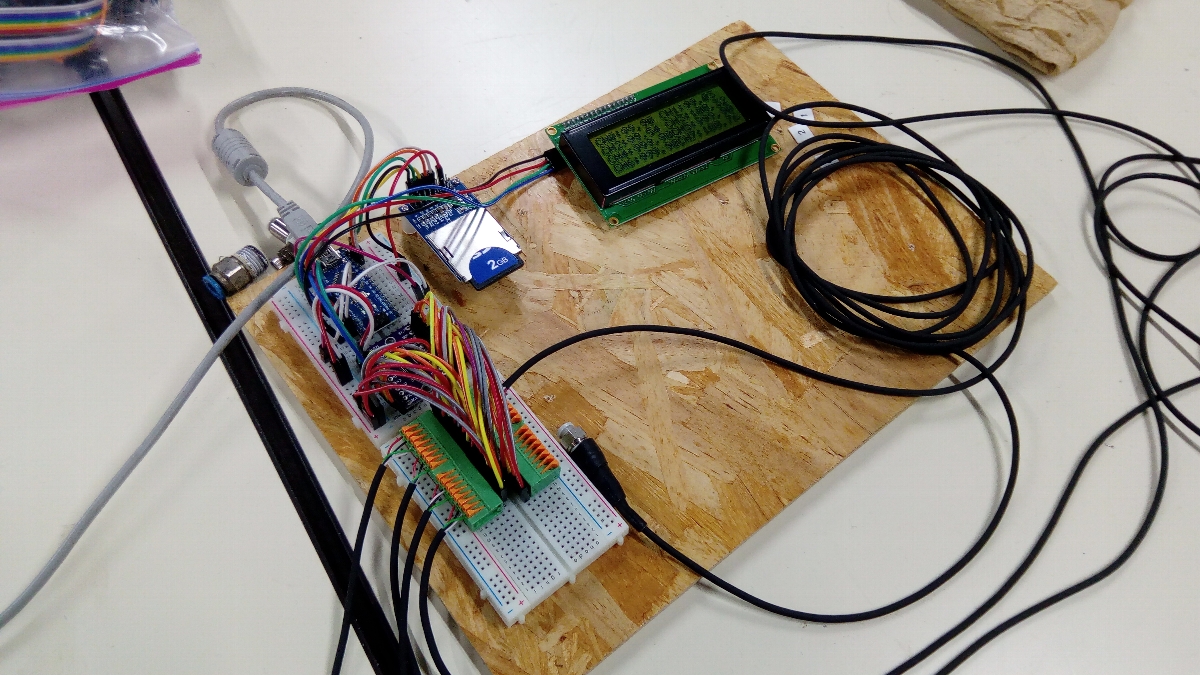

応用地質株式会社が開発した連続加圧式水分特性試験を行う装置です。機械的な構造としては古典的な加圧板式の圧力チャンバーであり、底面に空気侵入値約300kPaのセラミックディスクを設置しています。連続加圧式では、これに加えて供試体中央にミニチュアのテンシオメータが挿入されており(この装置では天板を通して挿入)、供試体中央部の間隙水圧を直接計測します。自作の制御・記録インターフェイス(地盤工学的電子工作講座のページ参照)により、旗艦ソフトCockpitを用いて空気圧載荷ステージをプログラム・自動実行します。最近ではPCを用いず、マイクロコントローラ(Wio Terminal)を用いてシステムを簡素化したものも開発しました。

その他

上記のほか、フィールド計測用のキャリブレータや、浸透計測用模型タンクなど、法面のフィールド研究のために準備施設を設けています。

斜面への浸透実験(模型準備 by Wanpiya Sanukool)。間隙水圧センサーは自作で大量生産し、密度の高い計測網を設けます。

当実験室には既成の試験装置は少なく、ほとんどが特注・独自製作のものです。自身らで修理・更新を行うべく、またフィールド観測装置製作のため、180cm×180cmの中央作業台では、常に何らかの作業が行われています。

MEGA Vの全景。載荷装置は作業台下に組み込まれており、低頭で作業がしやすくなっています。右の配管は用途に応じ、適宜組み替えるストックを常備してあります。

試験によっては、多くの局所変位計や振動子(ベンダーエレメントやディスク型振動子)を設置し、微小ひずみ変形特性の研究を行います。自主開発ソフトウェアCockpitにより自動制御可能であり、繰返し載荷や変速試験・クリープ試験などにも対応できる汎用性を有しています。

MEGA IIIに組み込まれた局所変位計(LVDT、ギャップセンサー)と振動子

Nishimura, S. (2014) Assessment of anisotropic elastic parameters of saturated clay measured in triaxial apparatus: Appraisal of techniques and derivation procedures. Soils and Foundations 54 (3) 364-376. DOI: 10.1016/j.sandf.2014.04.006

凍土三軸試験装置(圧縮・引張)

メガトルクモータ型三軸試験装置のうち2台は凍土の試験に利用しています。耐圧セルの中にさらに内セルを設けて冷媒の循環経路を供試体に近くすることで恒温水槽から運ばれる低温冷媒を効率よく利用するとともに、外セルの温度低下を抑え、結露による視認性悪化を防ぐという工夫がされています。この工夫により、低温室を利用せずに常温の実験室にて凍結を行うことができます。凍結方法には新たな工夫をしており、圧密応力下で急速あるいは緩速で冷却を行い、アイスレンズ形成を制御することができます。

世界的にも、圧密を行いながら拘束圧下で凍結を行う凍土三軸試験は非常に稀有です。この方法により、地中の大きな応力下で凍結した土の特性を評価することができます。

通常、凍土三軸試験は低温室で行いますが、この装置では二重セルを用いることで、常温の試験室でも安定した低温試験を行うことができます(詳細は以下論文を参照)。

Nishimura, S., Kawasaki, H. and Sato, I. (2023) On limit strength of frozen clay undergoing triaxial tension. Géotechnique, DOI: 10.1680/jgeot.21.00067.

誠研舎型三軸試験装置

一般的な三軸試験装置です。載荷台は誠研舎製のもので、圧力セルや制御盤・ソフトウェアは自主開発したものです。汎用的な三軸試験装置となるとともに、一軸圧縮試験やCRS圧密試験を行うこともできます。

中空ねじりせん断試験装置

元は誠研舎製で、軸載荷を複動ベロフラムポンプ、ねじり載荷をステッパーモータで行うものでした。ステッパーモータのドライバーがパラレル信号駆動であったりと使用が古いこともあり、近年、軸載荷とねじり載荷をどちらもメガトルクモータで行う形式に更新しました。

メガトルクモータ型一面せん断試験装置

直応力を複動ベロフラムポンプ、せん断変位をメガトルクモータで与えるタイプの一面せん断試験装置です。同型のものを2台配備しています。一面せん断試験を行う頻度は高くありませんが、そのような場合には圧密試験供試体の再構成用の載荷フレームとして利用することもあります。

温度制御型低圧圧密試験装置

背圧を付与可能な密閉型圧密試験容器を、さらに圧力容器に格納した二重構造になっています。外セル内に恒温槽からの液体を循環させることで、圧密容器中の温度を制御することが可能です。これまで、+10℃~+50℃程度の温度サイクルを与える試験などを行っています。一方、変位計は容器外に設置してあり、温度の影響は受けません。熱による圧密沈下予測の研究に使っています。泥炭のように軟弱な表層土質を扱うことを想定し、載荷には死荷重を用いることで構造を簡素化しています。

一次元凍結融解装置

圧密試験と凍上試験装置を組み合わせたような装置です。高さ20mm程度の小型の供試体を用いるとともに、ペルチェ素子を使って急速に冷却を行うことで、供試体端面温度を数分で-20℃まで下げることができます。スイッチングにより凍結と融解を切り替えることができ、融解に伴う圧縮量を計測します。右の写真はこれをX線室内で実施可能としたもので、死荷重の代わりに小型のベロフラムポンプを使って軸応力を与えています。現在はサーモスタットを導入し、スイッチングも自動化することにより、任意の温度・任意の周期で凍結・融解サイクルを与えることができます。

凍結圧密PS弾性波計測セル

片手で持てる耐圧セルで、小型(直径30mm)の土供試体を等方圧密することができます。このまま冷媒にドブ漬けすることで圧密したまま装置ごと供試体を凍結することができます。供試体の上下端にはP波・S波用の非貫入ディスク型振動子と受信子が設置されており、供試体の剛性を計測することができます。もちろん凍結させなくても使用することができます。

振動子の直径は20mm (図・写真:深田佑 氏)

4連凍上試験装置

この装置は地盤物性学研究室の所有ではなく、構造システム研究室で使用していない施設を借り受け、西村の管理下で整備・更新しています。PID制御された低温室にあり、上端・下端温度を独立制御した凍上試験を行うことができます。

低温室に置かれた凍上試験装置

こちらは研究用の装置ではありませんが、1年生でのデモ用に教室で実施できる簡易凍上試験装置も組み立てました。片手で持ち運べ、100V電源があれば凍上の様子をデモすることができます。

デモ用の簡易凍上試験装置:1年生向けのコースガイダンスにて

パルス核磁気共鳴(NMR)装置

この装置も地盤物性学研究室の所有ではなく、構造システム研究室で現在使用していない施設を借り受け、凍土研究に利用しています。物質中の液体水の量を同定することができるため、凍結温度以下で存在する不凍水の量を計測できます。

Maran Ultra Resonance Instruments 23 MHz NMR Analyzer

圧密+熱伝導率計測装置

一次元圧密を行うと同時に、土供試体の熱伝導率を定常法で計測する装置です。熱伝導率の計測には計測時間が短くてすむ非定常法がしばしば用いられますが、供試体が大きく変形する場合はプローブの追随が難しいほか、境界条件の影響を棄却できません。この装置では明確な境界条件のもと(アクリルを通しての熱漏れは有限要素解析により求めた補正係数を適用して考慮します)、定常法により土の熱伝導率を正確に求めることができます。

熱伝導率計測時は外側に断熱材を設置します。土が圧縮して密度が変化していく中、-20~+70度の範囲での熱伝導率を計測できます。この写真では、もともと20mmの厚さがあった泥炭供試体が10mmまで圧縮されており、含水比の低下により熱伝導率が高くなっています。

定ひずみ速度(CRS)圧密試験装置

メガトルクモータにより一定速度で圧縮を行うことで圧密試験を行う装置です。同一型のものが恒温室内に3台配備されています。同研究グループが開発した旗艦ソフトウェアCockpitにより、三軸試験装置などと同じインターフェイスで条件入力することで多段階載荷を自動実行します。

等方圧縮・定水頭透水試験装置

三軸試験装置のスペアのセルを利用した等方圧縮・定水頭透水試験装置です。等方圧縮を行いながら、両端の水圧を制御し、流出量を電子天秤で正確に測ることで、低透水性材料の透水係数とその圧縮時変化を計測することができます。泥炭のように圧縮性が高く、かつ異方性が強い土質を試験する際は、供試体が大きく変形するため、常に正しい諸元を求められるように画像解析により直径・高さの変化をモニタリングします。

連続加圧式水分特性試験装置

応用地質株式会社が開発した連続加圧式水分特性試験を行う装置です。機械的な構造としては古典的な加圧板式の圧力チャンバーであり、底面に空気侵入値約300kPaのセラミックディスクを設置しています。連続加圧式では、これに加えて供試体中央にミニチュアのテンシオメータが挿入されており(この装置では天板を通して挿入)、供試体中央部の間隙水圧を直接計測します。自作の制御・記録インターフェイス(地盤工学的電子工作講座のページ参照)により、旗艦ソフトCockpitを用いて空気圧載荷ステージをプログラム・自動実行します。最近ではPCを用いず、マイクロコントローラ(Wio Terminal)を用いてシステムを簡素化したものも開発しました。

その他

上記のほか、フィールド計測用のキャリブレータや、浸透計測用模型タンクなど、法面のフィールド研究のために準備施設を設けています。

斜面への浸透実験(模型準備 by Wanpiya Sanukool)。間隙水圧センサーは自作で大量生産し、密度の高い計測網を設けます。

振動子の直径は20mm (図・写真:深田佑 氏)

低温室に置かれた凍上試験装置