特集 05

自然環境・地球環境を次世代に引き継ぐための環境工学 Environmental engineering passing on the natural and global environment to the next generation

生活の進化とともに発展する環境を守るための工学技術

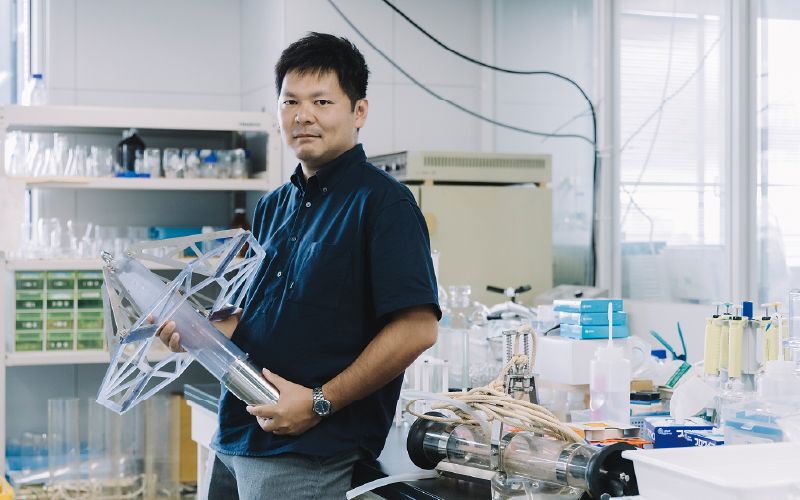

環境工学部門 水再生工学研究室 助教

羽深 昭

水環境を守り、引き継ぐ最初の一歩は水質分析から

環境工学の大きな目的は人々の健康で快適な生活環境を創出すると同時に、豊かな自然環境・地球環境を守り、次世代に引き継ぐことです。そのためには、人々の生活や経済活動によって発生した汚水を効率的に処理する技術を開発し、処理水が放流先の水環境に与える影響を評価する必要があります。その評価の工程で最初に登場するのが、私の専門である水質分析の分野です。

日本では場所にもよりますが、月に1回程度の頻度で湖や川、海の水質調査が行われています。その際には主に、ある時点での水を採取して調べるスナップショットデータが用いられていますが、水質は採水する日時によって変化するうえに、近年は気候変動により水質の変動が大きくなっているため、私はより平均値に近い水質を計測できる新たなパッシブサンプリング法を開発しています。

リン循環に着目したサンプリング技術を開発

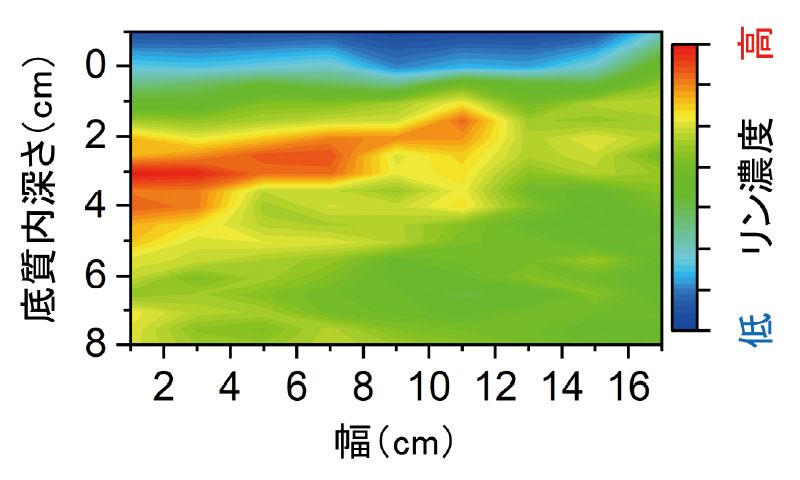

水質の中でも私が特に注目している対象は、水圏生態系におけるリン循環です。現在開発中のパッシブサンプラーの中には水中のリンを集める吸着剤が入っており、1週間などの一定時間経過後にサンプラーを水中から回収し、リンの吸着量を測定することで設置期間中の平均濃度を求めることができます(図1)。非常にシンプルな作りですが、動力が不要という利点もあります。また、これに加えて最近では湖の底質内におけるリン濃度の二次元分布を計測できるサンプラーも開発し、今後の水質浄化技術開発の足がかりとしています。(図2)。これらの手法はリンだけでなく、様々な物質に応用が可能です。最近問題となっているPFASや災害や事故時に漏洩が懸念される化学物質の検出などにも活用が期待できます。

もとは公害対策などの生活に根づいた衛生工学から始まった環境工学ですが、現在は地球環境・自然環境をフィールドとする時代になりました。幸い、北海道は豊かな水資源の大切さを実感できる土地であり、他府県がないゆえに関係者同士の熱意を共有しやすいという研究環境も揃っています。国内で初めて衛生工学科(現・環境工学コース)を設置した北海道大学で脈々と続いてきた環境工学の知見を、未来を担う皆さんにも渡していけたらと思っています。

Technical

term

- リン循環

- 水中のリン濃度が高いと有毒アオコが発生し、水中の生態系が破壊されるなど、リンや窒素の循環を知ることが水質浄化対策につながる。