特集 03

コロイド溶液の光散乱のモデル化と解析 Modeling light scattering of colloidal suspensions

光技術を活用して後世に残る研究を

機械・宇宙航空工学部門 熱流体物理学研究室 准教授

藤井 宏之

大小の粒子が溶けこむ高濃度コロイド溶液を解析

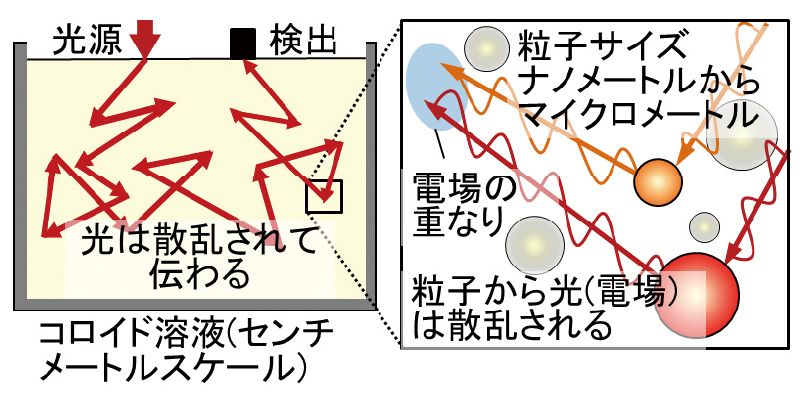

水を容器に入れ、上から覗くと底まで見えますが、牛乳の中を覗いても内部が濁って容器の底を見ることはできません。これは牛乳に含まれる脂肪などによって光の進む方向が何度も変わる「光散乱」と呼ばれる現象が原因です(図1)。ここで例にあげた牛乳のような不透明な液体のことをコロイド溶液、脂肪のように液体の中に溶け込んでいる粒子をコロイド粒子と言います。私の専門はこのコロイド溶液の中の状態、どの粒子がどのように分布しているかを知るために、より正確な光散乱のモデル化とスピーディーな計測法を構築することです。

コロイド溶液の濃度が5%未満の低濃度であれば、すでに確立されている光散乱技術を用いることができますが、私は今ミシガン大学の研究グループと共同で5%以上の高濃度かつ様々な大きさの粒子を内包する溶液の特性評価に取り組んでいます。我々の開発したモデル計算手法ならば、従来は数日間かかった計算時間をわずか十分程度にまで短縮することも可能になりました。これらの新しい技術によって、経口摂取が困難な人たちの栄養剤である脂肪乳剤や化学産業に使われる塗工液、あるいは半導体スラリーなど幅広い分野で使われているコロイド溶液の解析に大きく貢献できる日も、そう遠くはないと確信しています。

鈴木章先生も輩出した北大のフラットな研究環境

コロナ禍で一躍知られるようになったパルスオキシメータも、実は光技術を使って血中内の酸素飽和度を計測するものでした。自分もいずれ、パルスオキシメータの普及に肩を並べるような日本中の家庭で身近に使ってもらえる光技術を開発したい。そう思いながら日々研究に向き合っています。

他大学出身の私が感じる北海道大学の魅力は、研究者同士が上下関係や異分野にとらわれず、フラットな立場で議論を交わせるところにあります。本学出身でノーベル化学賞を受賞された鈴木章先生のように、後世に残る研究をしたいと自分を奮い立たせながら、今の研究に没頭しています。皆さんも自分を信じて、北海道大学でやりたいことを形にしていってほしいと強く願っています。

Technical

term

- コロイド粒子

- 直径がナノメートル(1ミリの100万分の1)からマイクロメートルスケール(1ミリの1000分の1)程度の大きさの粒子。