特集 04

未来を切り拓く資源工学―地球と宇宙の資源を探る挑戦 Unlocking the future: The challenge of exploring earth's and space's resources through resource engineering

金属元素の世界に魅せられて陸・海・宇宙の資源を掘り起こす

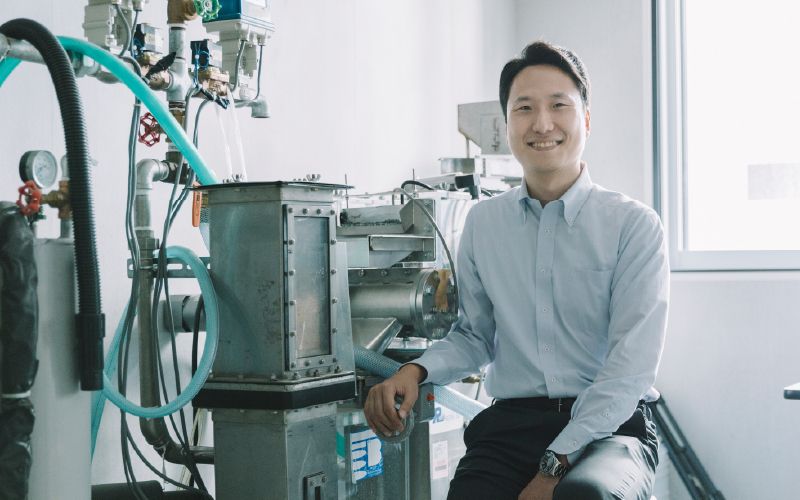

環境循環システム部門 資源再生工学研究室 准教授

パク イルファン

私たちの生活を支える資源工学

資源工学科では、地球から得られる資源の探索、採掘、加工、管理に至るまでを総合的に学びます。エネルギーや鉱物など、私たちの日常生活を支える重要な資源を効率的かつ持続可能な方法で利用するための知識と技術を研究しています。私自身は、鉱山で採掘された鉱石から有用な鉱物を分離する「選鉱」や、鉱物から金属を取り出す「製錬」に関するプロセス開発の研究を行っています(図1)。選鉱では、採掘された鉱石の中から比重選別機や磁力選別機などを使って必要な資源だけを効率よく取り出し、その後に続く製錬では、金属を化学的な処理で純粋にして、日常生活で使える形に変えます。

スマートフォンやコンピュータ、自動車に使用される金属や鉱物も、すべて資源工学の成果として適切に管理・加工されたものです。今後さらにクリーンエネルギーを推進し、資源の効率的な利用と再利用を進めることで、未来の社会をより持続可能なものにすることが可能になります。このように資源工学は、つねに技術革新を通じて、私たちの過去・現在、そして未来も支える重要な学問に位置づけられています。

深海と宇宙に広がる新たなフロンティア

従来の地球上の資源開発に加え、今新たな研究分野として注目されているのが、地球の限界を超えて未開拓の領域に進出する「深海採掘」と「小惑星採掘」です。そのうち「深海採掘」は、海底に眠る貴重な金属や鉱物を採掘する技術です(図2)。深海環境は非常に過酷で、また生態系への影響も考慮する必要があるため、陸上の採掘とは異なる技術的な課題が多く残っています。

それでも、この分野の研究が進めば、資源の枯渇問題に対する有力な解決策となるでしょう。無限の可能性を秘めた資源工学では、まだまだ取り組むべき課題がたくさんあり、新しいアイデアを持った研究者の台頭を待っています。私は8年前から北海道大学に在籍していますが、教員と学生の距離が近い開放的な雰囲気が、たとえ困難な課題に向き合っても前向きに取り組める研究環境に繋がっているように感じています。皆さんもこの輪の中に入って、未来を切り開く一歩を踏み出してみませんか?

Technical

term

- 小惑星採掘

- 小惑星や月には地球では入手困難な鉱物が存在しているとされており、地球資源の負担を減らすため、宇宙での資源開発も期待を集めている。