特集 01

固体化学は面白い、面白いから研究する Solid State Chemistry is interesting. That's why I do research.

誰も踏み込んでいない領域に

自分の足跡を刻む面白さ

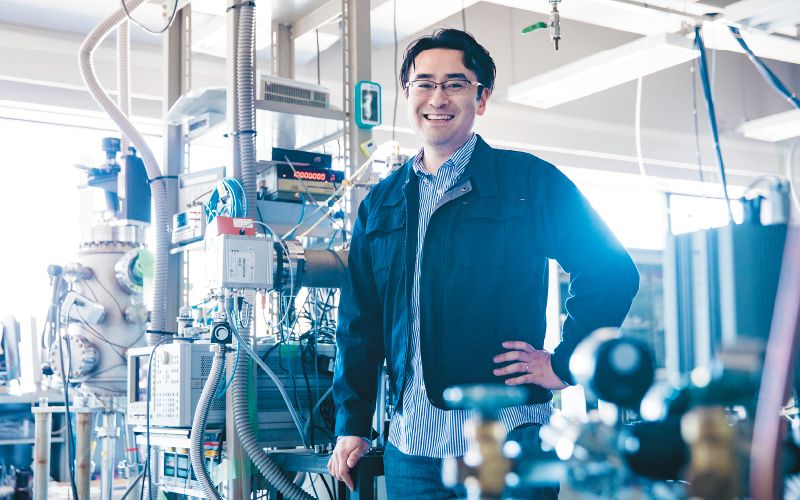

応用化学部門 固体反応化学研究室 助教

横倉 聖也

「他の人と同じことをして何が面白いの?」

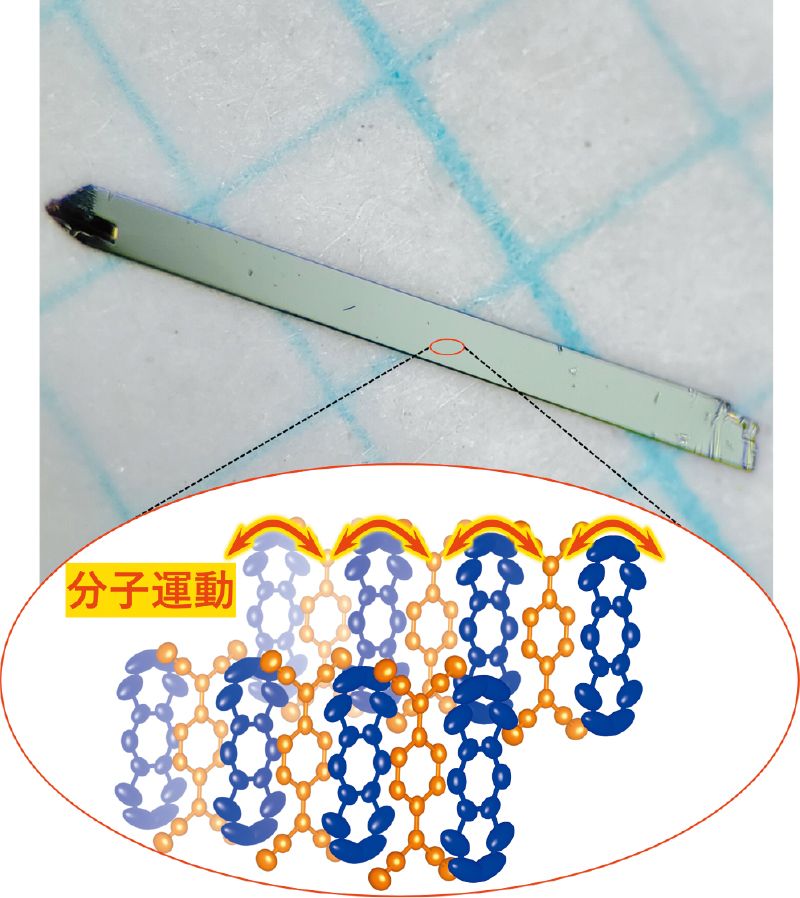

2010年、私は北海道大学の理学部化学科の4年生でした。所属研究室が取り組んでいた有機固体物性の分野では当時、金属や半導体材料のような電気を流しやすい材料の開発が主流になっていましたが、私がたまたま担当した卒業研究は、電気を流しにくい物質アントラセンTCNQを材料にした結晶中の有機分子の分子運動と物性がテーマでした。「なぜ、私は電気を流す材料をやらせてもらえないのでしょうか?」と教授に直訴したところ、その時のお返事が「他の人と同じことをして、何が面白いの?」。その一言を鮮明に覚えています。

それから最初は気乗りしないながらも研究を続けていくと、アントラセンTCNQは実は結晶中で分子が運動するという、他の材料には無いオンリーワンのような特徴を持っており、結果的に博士研究までこのテーマを深堀りするほど熱中しました。誰もやったことがない領域に自分で足跡をつけていく面白さは、格別です。あの時の教授の言葉に心から感謝しています。

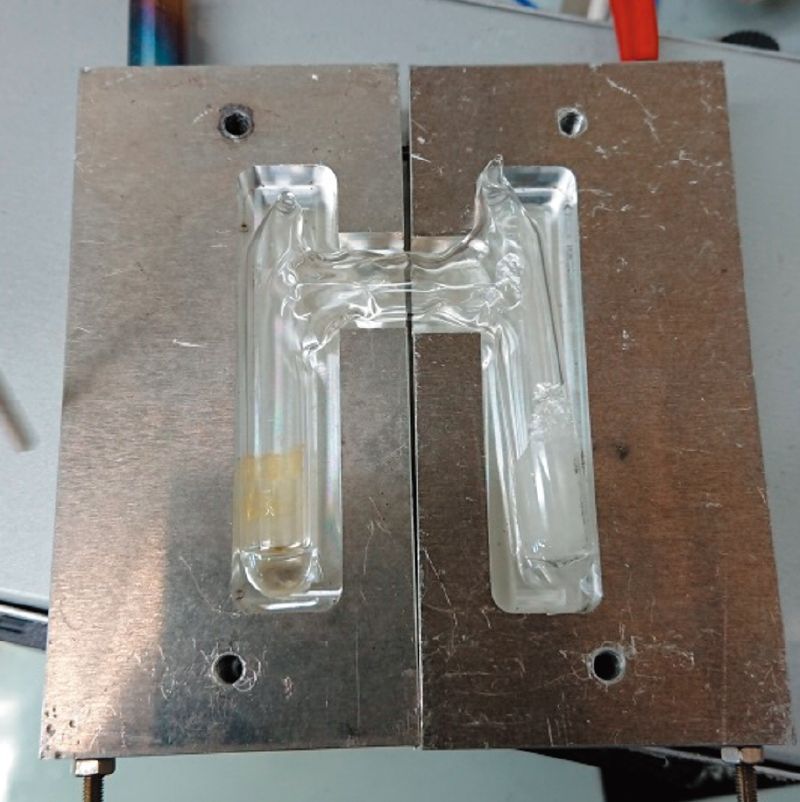

結晶化を容易にするナフタレンフラックス法

電気を流す・電気をためるといった固体の物性は、結晶中での原子や分子の配列と密接に関わっているため、結晶構造はその材料がどういう特性を持っているかを語る「名刺代わり」になります。ここに着目した私たちの研究室では、結晶化が困難な難溶性の有機分子を結晶化するために、ナフタレンフラックス法を開発しました。室温では固体の状態であるナフタレンと結晶化したい材料を真空状態のガラス管に入れ、適切な温度で加熱すると両者が融け合い、それを冷却することで、目的の材料の結晶化が可能になります。結晶構造がわかると、どのくらい電気を流しやすいかを予測できます。この方法で作った結晶が、電子とホールの両方を効率良く輸送できる材料であることが判明しました。

最近は有機・無機複合材料の結晶化と構造解析を通じて、新奇機能性材料の開拓を目指しています。基礎研究である固体化学も研究すればするほど、応用への道筋が見えてきて、基礎と応用は同線上でつながっていることを実感しています。

Technical

term

- ナフタレンフラックス法

- 溶けにくい有機分子を結晶化する手法。ナフタレンは室温では固体状態ですが、高温で融解すると優れた溶媒になる。