おすすめ展示 03

ロケット実験を小型化したい Downsizing of Rocket Experiments

実際に飛んだ機体を見て

ロケット研究を身近に感じてほしい

機械宇宙工学部門 宇宙環境システム工学研究室

教授

永田 晴紀

望まれるロケットの小型化

何が実現を阻むのか

ロケットといえば人工衛星を地球周回軌道へ打上げるものが頭に浮かびますが、理工学研究ではより小さなロケットによる弾道飛行を利用することがあります。気象観測ロケットと呼ばれるこのような小型ロケットによる実験は、宇宙工学研究でも様々な用途で利用されます。

ところがロケットの実験は非常に高額で、億単位の費用が必要です。「小さくてもいいから安くロケット実験をやりたい」という需要はあるのですが、ロケットの小型化は進みません。理由は、小型化しても安くなりにくい費用があるからです。それは安全管理コストで、より具体的にはロケット射場関連の費用です。この費用は小型化するほど費用全体に占める割合が増えますので、より効率的にデータを取得するためには機体の規模を大きくする必要があるのです。もし簡便な安全管理でも運用可能なロケットができれば、小型化に応じてちゃんとコストが下がり、「小さくてもいいから安く」という需要を満たすことができます。

火薬も危険物も使わないロケット

北海道生まれのCAMUI

我々が開発するCAMUI型ハイブリッドロケットは、燃料にプラスチック(ポリエチレン)、酸化剤に液体酸素を使います。固体ロケットのような火薬類を使わず、液体ロケットのような危険物(液体燃料)も使わないため、法令が定める安全管理が簡素で、特別な安全管理施設が不要なため、高額なロケット発射場を整備しなくても大丈夫です。つまり、機体を小さくすれば、ちゃんと安くなります。

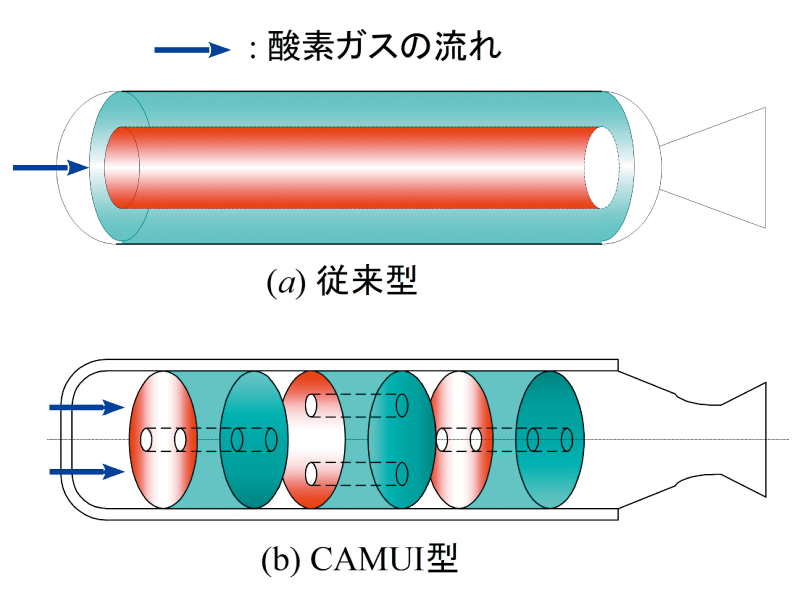

CAMUI型は、図1に示すように燃料の形状に特徴があります。燃焼ガスを燃料表面に繰り返し衝突させることで、燃焼速度が小さいという従来型の課題を克服しました。この「縦列多段衝突噴流方式」の英語“Cascaded Multistage Impinging-jet”の頭文字を取ってCAMUIと名付けました。既にいくつかのロケット実験に利用されており、過去の利用者にはJAXAも含まれています。今後はもう少し大型化して、より幅広い用途に対応する計画です。博物館では1階の工学部ブースと2階の産学連携ブースで実際に使われた機体を展示しています。

Check!

- 博物館展示 ここが見どころ!

- 共同研究者である赤平市の植松電機との足跡がわかる展示内容。実際に使用した機体や燃料、過去に打ち上げた全ロケットのペーパークラフトも展示。