北大総合博物館へ行こう!工学部展示で研究体験

いざ博物館へ

北大総合博物館は、昭和4年に竣工された旧理学部本館の建物を使用しています。薄暗さの中に温かみのある、いかにも歴史のある雰囲気のエントランスを順路に従って進むと、札幌農学校創立からの歴史、北大が輩出した偉人達の紹介、また工学部が誇るノーベル化学賞を受賞した鈴木章先生の紹介などを「北大の歴史」ゾーンで楽しめます。さらに進み、北大の全学部の教育、研究を紹介する「北大の学び舎」ゾーンの中の、工学部の展示スペースを見つけてください。

工学部展示スペースを探索

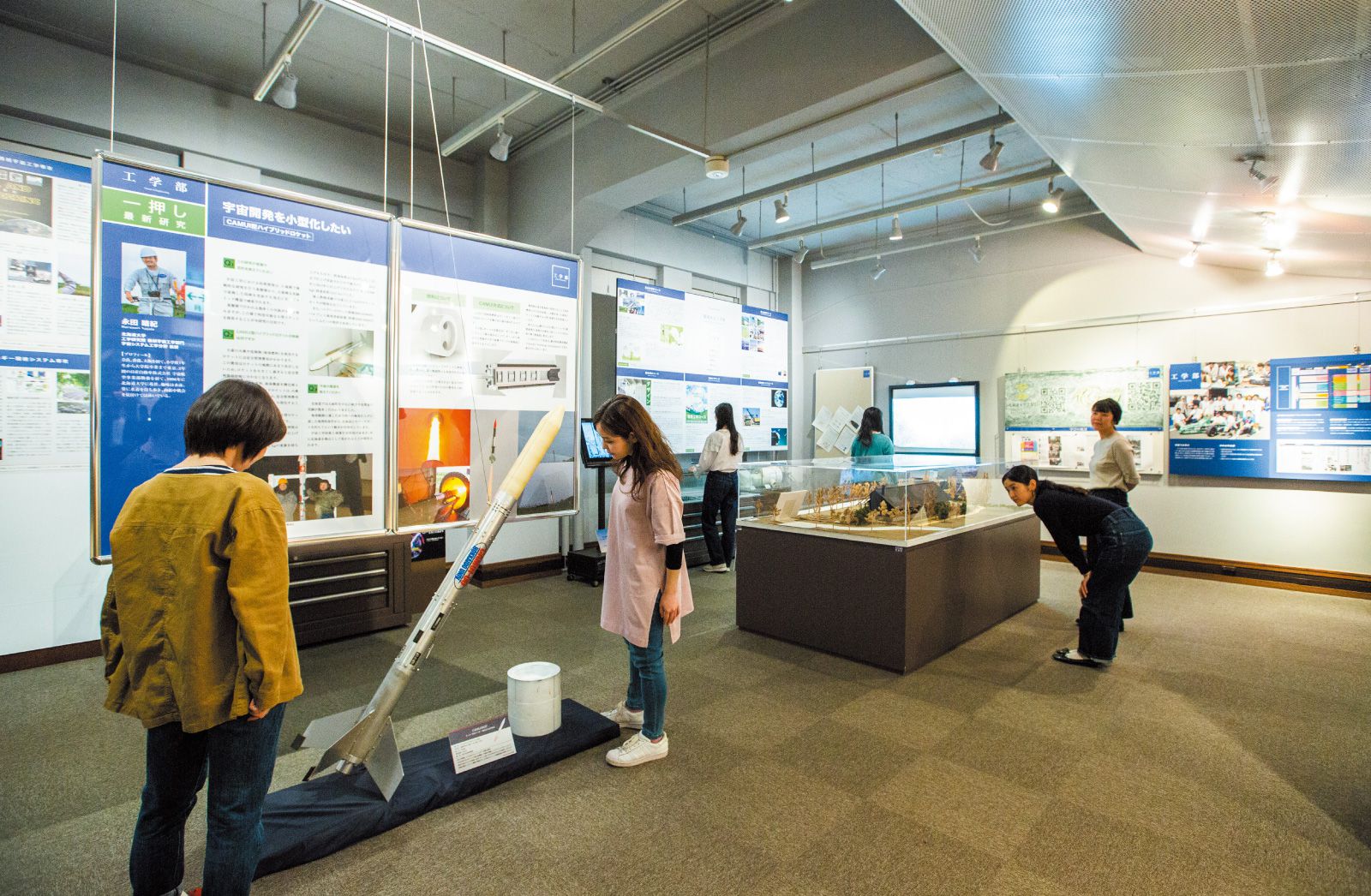

工学部展示スペースに入ると、まず目に飛び込んでくるのは工学部の一押し最新研究のCAMUI型ハイブリッドロケット(図2)。向かって右手には、工学部の教育体制、学科やコースの紹介や卒業生の進路について、パネルやディスプレイで展示されています。マガジンラックに用意されている「えんじにあRing」を手に取って、最新の工学の話題をチェック!黒板にはチョークで描かれたQRコードが…是非スマホで読み取ってみてください(図3)。どこにつながるでしょうか?

学科毎のイチオシ展示

工学部には4つの学科(応用理工系学科、情報エレクトロニクス学科、機械知能工学科、環境社会工学科)があり、それぞれの学科は2~5つのコースから構成されています。展示スペースの壁面のパネルには各学科、コースが紹介され、その周辺に関連する研究展示が配置されています。面白そうな展示を見つけたら、どのコースの研究なのかパネルでチェック!

ショーケースの中には研究模型

ショーケースには、セラミック膜によるフィルター、新素材の建設材料、超小型人工衛星や深海探査、遠隔操作ロボットなどたくさんの研究成果の模型が並べられています。特に目を引く大きな模型は、かの新渡戸稲造が地域住民教育のために開設した「遠友夜学校」にその名が由来する「遠友学舎」(図6)。これはキャンパスの18条門の近くの実際の建築物の模型です。本物と見比べてみては?

人気の体験展示目白押し

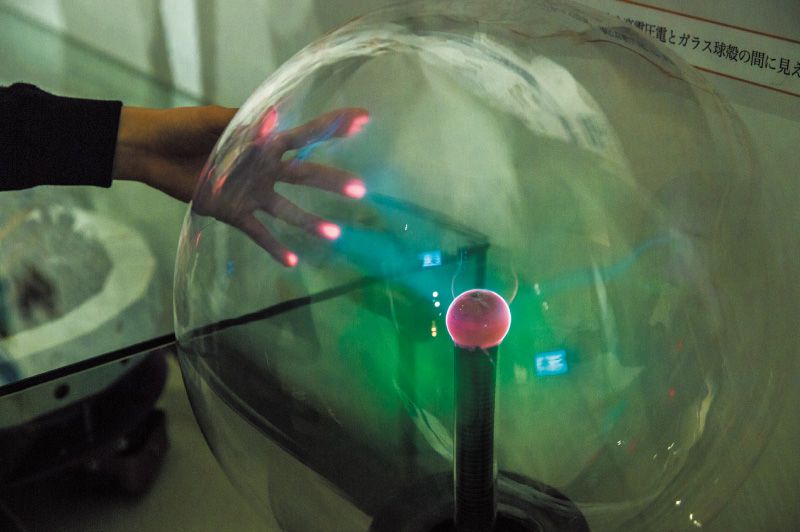

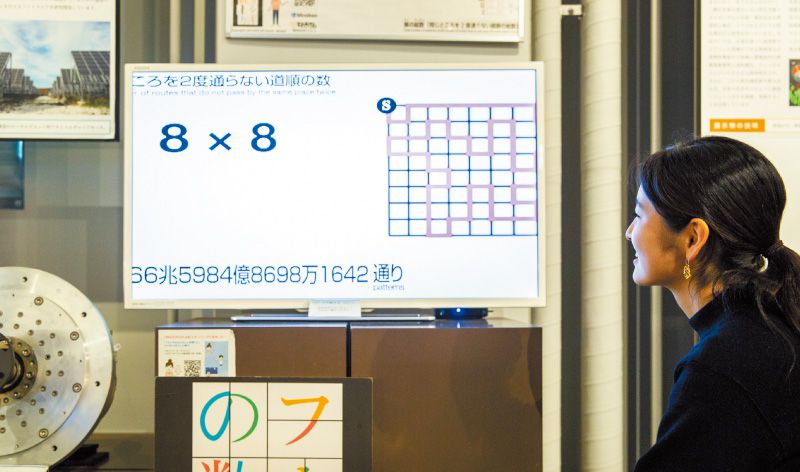

いろいろな特性のプラズマが工学で応用されています。ネオンが封入されたガラス球に触れると中心高電圧電から指に向かってくるプラズマを見ることができます(図7)。このプラズマボールと人気を二分する「フカシギの数え方」は、北大を中心に実施された超大型研究プロジェクトの成果をアニメーションで分かり易く解説したものです(図9)。「組合せ爆発のすごさ」と「アルゴリズム技術の威力」を体感しよう!

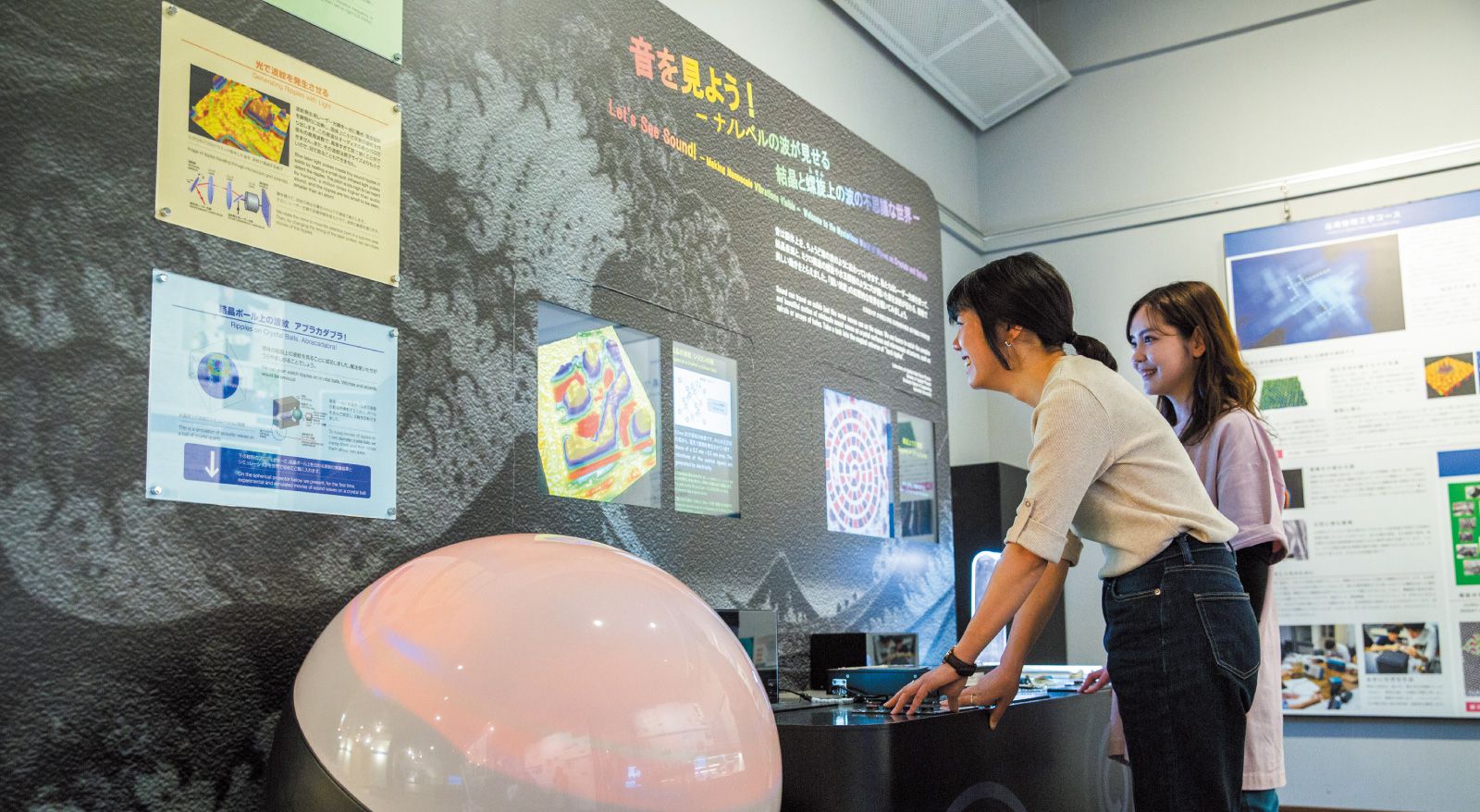

迫力の映像を体感

最新の映像メディア処理技術を駆使したコンピュータ・グラフィックス(図10)や、音がいろいろな形状の固体を伝わる波を可視化した映像(図11)は、見て楽しむ人気の展示。電気やレーザー光で発生させた音の波紋の様子や、球面プロジェクターに映し出される水晶玉を伝わる波紋は必見!

身近な工学の発見

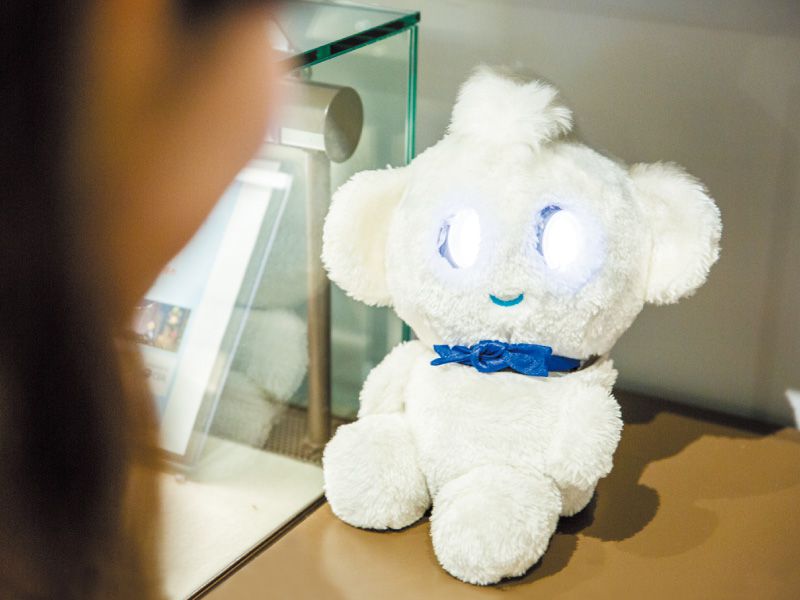

身の回りのモノが、どのように研究され、開発されたのか、展示を通してわかるかもしれません。北大は民間企業と連携して家電やロボット、新材料や化学製品などを開発し、製品化しています(図12、13)。皆さんの周りにも北大工学部の研究成果の結晶があるのかもしれません。