特集 04

何処に骨を埋めるか The direction to proceed in

研究を続けることでわかる面白さがある

時間はいくらあっても足りません!

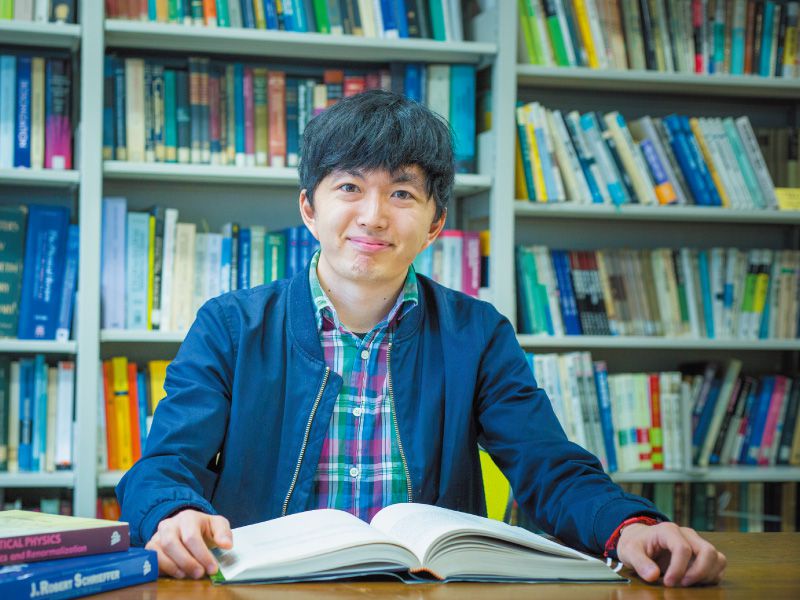

応用物理学専攻 数理物理工学研究室 博士後期課程1年

望月 健

先達の知見の上に新たな発見を

物理学の発展に捧げる決意

大学1年生の頃、物理学や数学の本を読み漁っていると、初めて見る数式や抽象的で理解し難い概念など、分からない事が次々に出てきました。その時、自分が未だ理解していない事が世の中には無数に存在することにため息が出るほどの感動を覚えると同時に、大学入試の勉強から得た知識は一般性が低く、特定の問題を解くためにマニュアル化されたものである事も痛感しました。その日から「分からない事を分からないままにしておくのは気持ち悪い」という思いに駆られ、学術書のページを捲りました。何かを理解する度に、また分からない事が出てきて、それについて考える、という繰り返しでした。

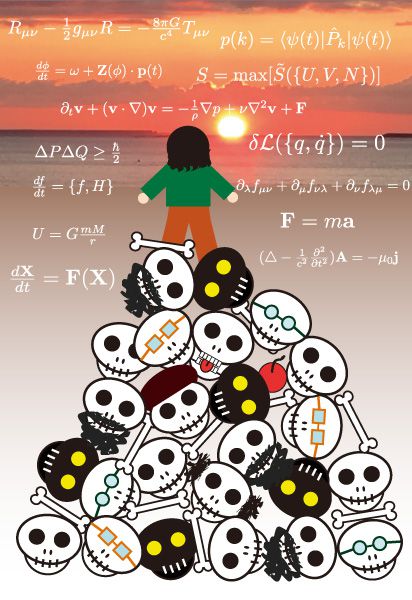

そんな日々の中で、自分が今目にしている景色は、自分よりずっと賢い人達が長い歳月をかけて培ってきた膨大な知見があって初めて見えるものだ、という当たり前の事に気付きました。その時、「自分がいくら知識を蓄えても、所詮それは自分が死ねば失われてしまうものだ。これからの自分の人生は、既存の学問体系に新しい知見を付け加え、それを後世に残すために使おう」と思ったのです(図1)。

『Nature Physics』に掲載

分からない事への挑戦は続く

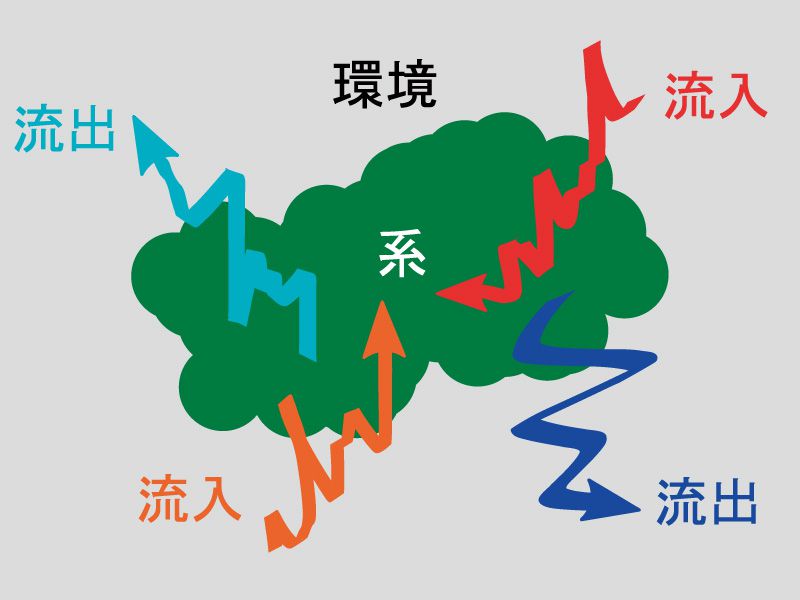

私は今、開放量子系の研究をしています(図2)。従来の量子論では孤立系を扱いますが、ある仮定を緩めることで、理論が開放系に拡張されます。量子論に限らず、あらゆる物理学の理論体系は、何かしらの数学的もしくは物理的な仮定の上に成り立っています。その仮定を緩めて理論の適用範囲を拡張するというのはトンデモナイ事であり、そのため開放量子系の研究では分からない事が山ほどあります。だからこそ、それらの問題解決が新たな知見の獲得に繋がり得る、非常に面白い分野なのです。2017年7月には北大工学研究院の小布施秀明先生方との共同研究論文が、イギリスの科学誌『NaturePhysics』に掲載され、国際的に高く評価されています。

何かを研究するというのは、対象を理解し分からない事を減らすと同時に、新たな知見を基に問題を提起し、分からない事を増やす行為です。一つだけ分かっている事は、その過程を経て、学問は発展していくという事です。