特集 03

水道のウイルス対策 Measures to reduce the risk of infection by waterborne enteric viruses in water supply

水道水は命のインフラ

工学の力で「安全」の枠組みを示したい

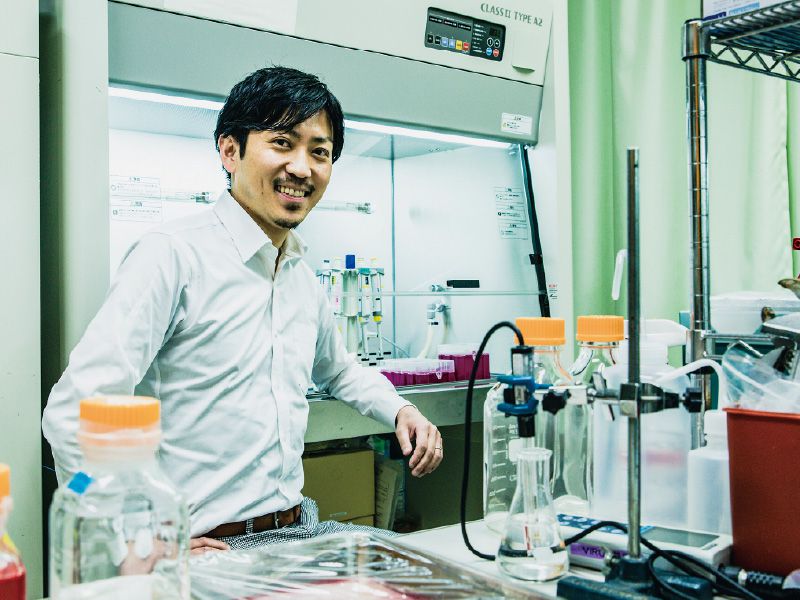

環境工学部門 環境リスク工学研究室

准教授

白崎 伸隆

病原ウイルスから水道水の安全を守るには

私たちが日常で使っている水道水は主に河川水や湖沼水から作られていますが、これらの水道の源となる水(水道原水)の中には病気を引き起こす病原ウイルスが潜んでいます。そのため、飲んでも病気に罹らない安全な水道水を供給するには、水道水を作る浄水処理工程において病原ウイルスを適切に取り除く(除去)、あるいは感染力を失わせる(消毒)必要があります。実際の浄水処理場では凝集沈澱やろ過によりウイルスを物理的に除去し、塩素やオゾンによりウイルスを消毒することで水道水の安全性を担保していますが、実を言うと処理工程水中の病原ウイルスは濃度が低すぎて測定が難しく、浄水処理後に病原ウイルスがどの程度除去・消毒されているのかは、はっきりとは分かっていません。また、ノロウイルスを含む幾つかの病原ウイルスは、細胞を用いた培養が非常に難しく、室内実験に必要な量のウイルスを確保することも難しいため、このままではウイルスの浄水処理性に関する知見が非常に限定されてしまいます。

水中の植物ウイルスを浄水処理性評価の新たな指標に

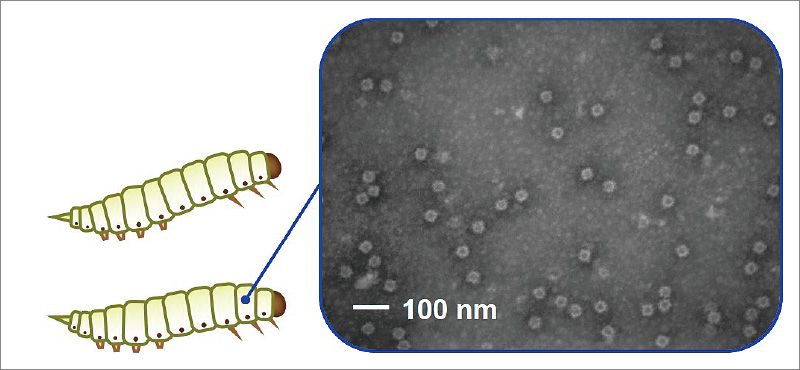

そこで私が所属する環境リスク工学研究室では、水道原水中に病原ウイルスよりも高濃度で存在する植物ウイルスの一種であるトウガラシ微斑ウイルスに着目し、病原ウイルスの浄水処理性を評価/推定する指標として有効であることを室内実験により見出しました。同時に、数千リットル単位の水からトウガラシ微斑ウイルスを効率的に濃縮できる方法を開発し、実浄水場での調査に応用することにより(図1)、ウイルスがどの程度処理されているのかを実測できるようになりました。さらに、遺伝子組み換え技術とカイコのまゆづくりの習性を活用することで、ノロウイルス粒子の構造を模したウイルス様粒子(直径30〜40nm、図2)を安全に作製できるようになり、これを室内実験に用いることで、培養が非常に難しいノロウイルスについても浄水処理性を評価することに成功しています。

今後も地道に研究を進め、世界で猛威を振るうコロナウイルスを含めた病原ウイルスに対する水道水の「安全」の根拠を科学的に示すことができる枠組みを作り、将来に渡る安全な水道水の安定的供給に貢献していきたいと考えています。

Technical

term

- ウイルス様粒子

- ウイルス様粒子は、粒子の外側(殻)の構造は本物のウイルスと全く同じであるが、殻の内部に遺伝子を持たないため、感染の危険性なく実験を行うことができる。また、細胞による培養法に頼らずに大量に作製することが可能である。