特集 02

建築物の省エネルギーとウイルス感染症対策 Energy saving and virus infection control in buildings

未来に残したい

地球にやさしく感染症に強い建築物

建築都市部門 環境空間デザイン学研究室

教授

林 基哉

クラスター発生要因である「換気の悪い密閉空間」の背景

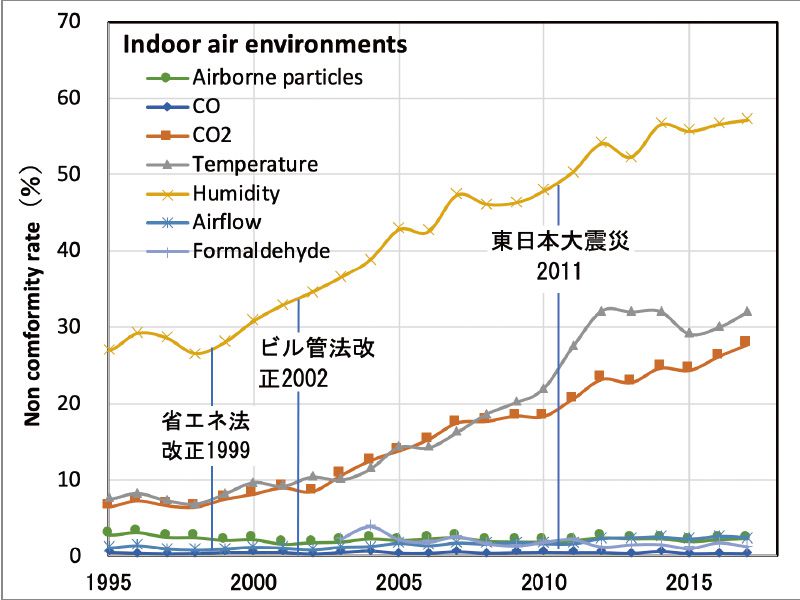

新型コロナウイルス感染症対策として、私が支援してる厚生労働省のクラスター対策班は、2020年2月から集団感染(クラスター)発生場所に関する分析を行っています。その中で「換気の悪い密閉空間」がクラスター発生要因であることがわかり、現在、日本の都市建築には長期的な視野に立った建築衛生分野からの見直しが求められています。戦後、都市化が急激に進むと都市建築の衛生環境が悪化し、その対応として建築物衛生法(ビル管法)が1970年に施行されました。この法律では、感染症対策を考慮して、室内の温湿度や二酸化炭素濃度の基準が設けられました。ところが近年はその基準を満たさない建築物の率(不適率)が顕著に増加し続けています(図1)。

この不適率が増加している原因の一つは、省エネルギーであると考えられています。冷暖房を省エネ設定にすること自体は地球環境にやさしいことではありますが、実はそれによって湿度のコントロールが難しくなり、さらに窓を閉めきったままにして換気量が削減すると二酸化炭素濃度が高くなり、ウイルス感染症のリスクまで高めてしまうのです。

フィンランドにヒントを得て日本に適した環境空間を探求

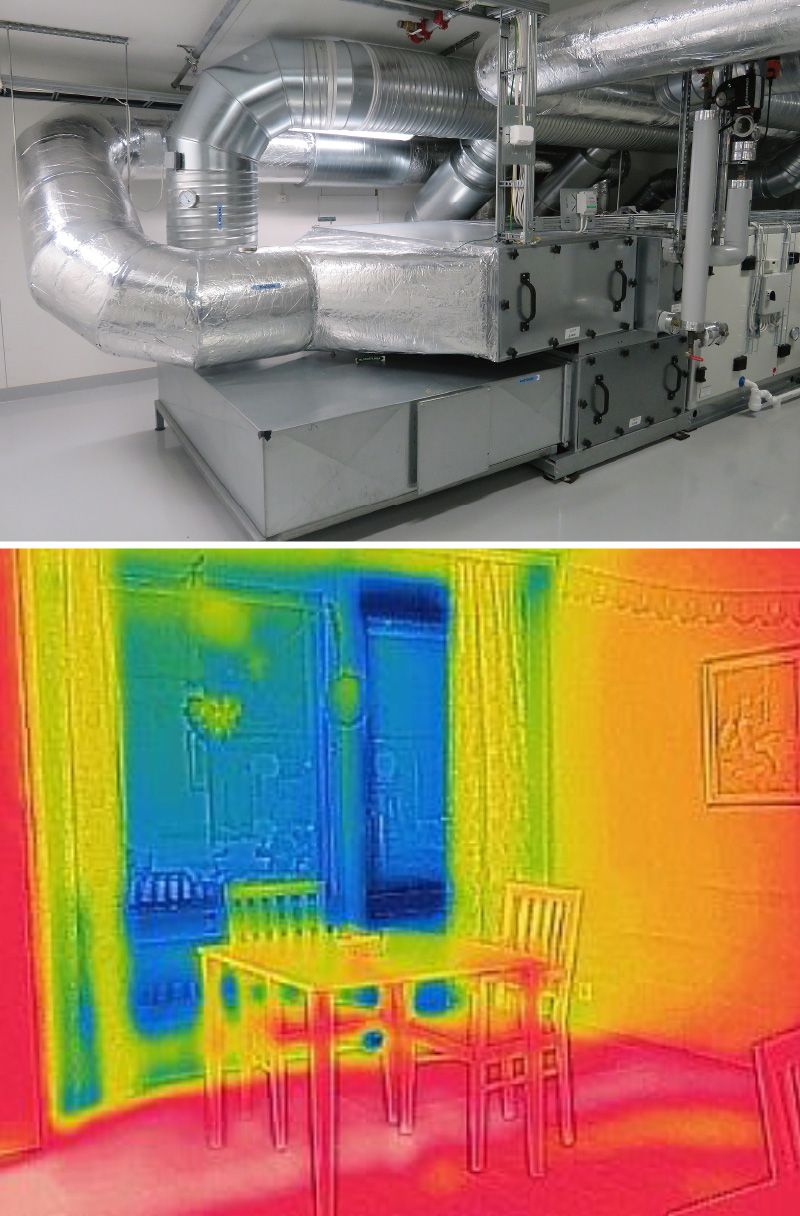

では、エネルギー消費を抑えつつ適切な室内環境を作るには一体どうすればいいのでしょうか。そもそもウイルスは空気中をどのように動くのか、どれくらい窓を開けて換気すれば感染を防げるのか、 空気清浄機は効果があるのか、こうした疑問にも未だ明確な答えは見つかっていません。そこで我々が参考にしているのが、寒冷地であるフィンランドの建築です。現地調査の結果、フィンランドの高齢者施設では省エネルギー化とインフルエンザの感染リスク対策が両立している可能性が明らかとなり、ここから日本に適した換気設備のヒントを探っている最中です(図2)。

本研究室では引き続き国や自治体、大学や企業と協働し、新型コロナウイルスのクラスター発生空間および省エネルギー建築の調査を行うとともに、建築物衛生法の基準改正、健康住宅のガイドラインのための研究を進め、日本の新しい建築の環境空間デザインに寄与したいと考えています。

Technical

term

- 建築衛生分野

- 建築学と公衆衛生学にまたがる研究分野。欧米では産業革命時代から急速に発展した都市建築がウイルス感染拡大の温床となるため、水道の整備や換気の必要性が訴えられてきた。