北海道大学 大学院工学研究院 環境創生工学部門

水質変換工学研究室

Faculty of Engineering, Hokkaido University

News&Awards

ISME Journal論文掲載のお知らせ

海洋性anammox菌による嫌気的アンモニウム酸化における酸素同位体分別の研究成果がISME J.に掲載されました。本研究では、NO₂⁻と水との間で生じる酸素同位体交換の速度を初めて定量化し、アナモックス過程における酸素同位体分別(18ε)を反応ごとに明らかにしました。本成果は、海洋における固定窒素の損失評価において、安定同位体指標を用いる際の重要な手がかりとなります。

研究室メンバーを更新しました

学部生4名、博士研究員1名が新たに研究室に加わり、今年度はスタートです。今年度も活発に研究活動に励みたいと思います!

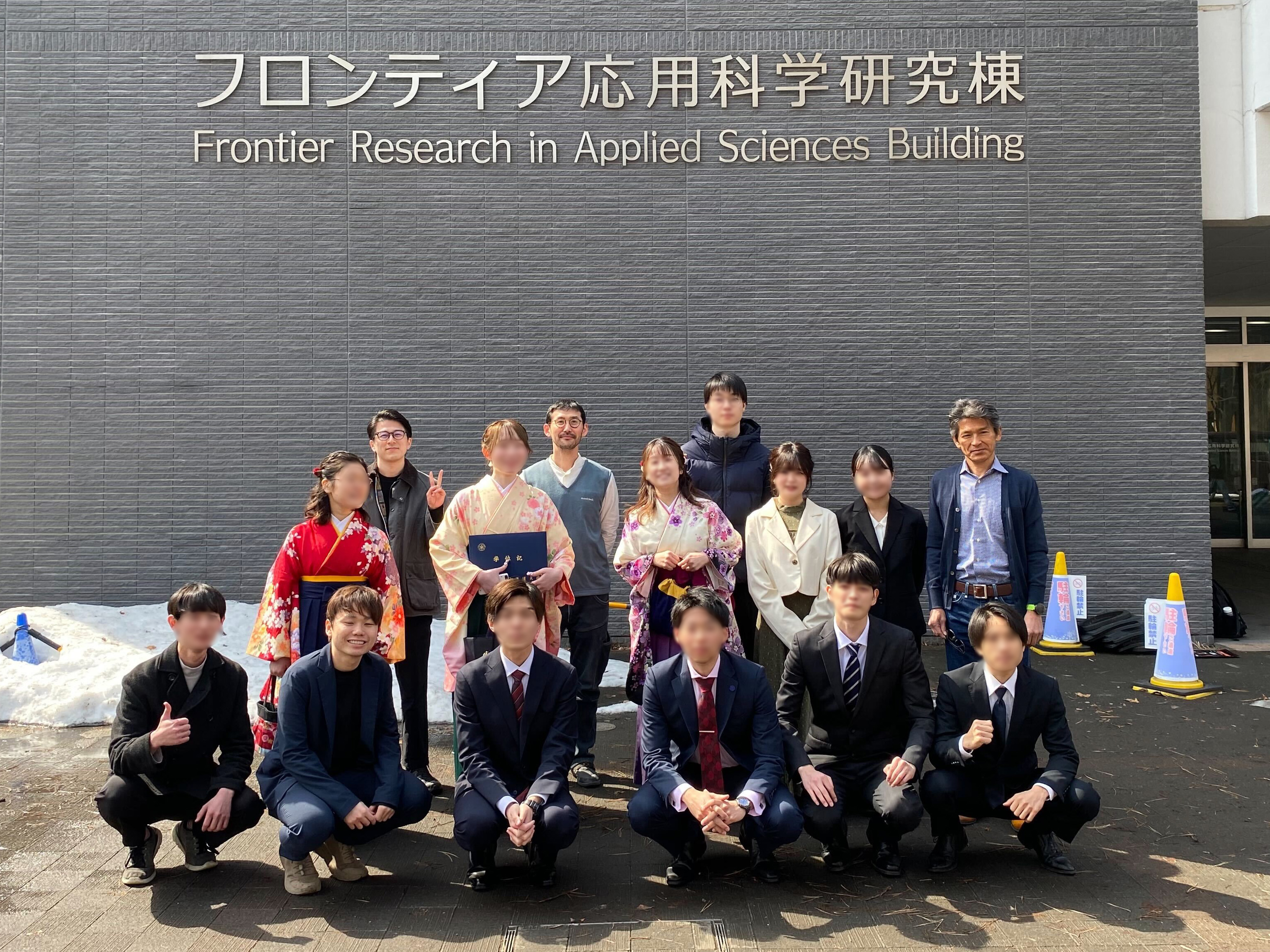

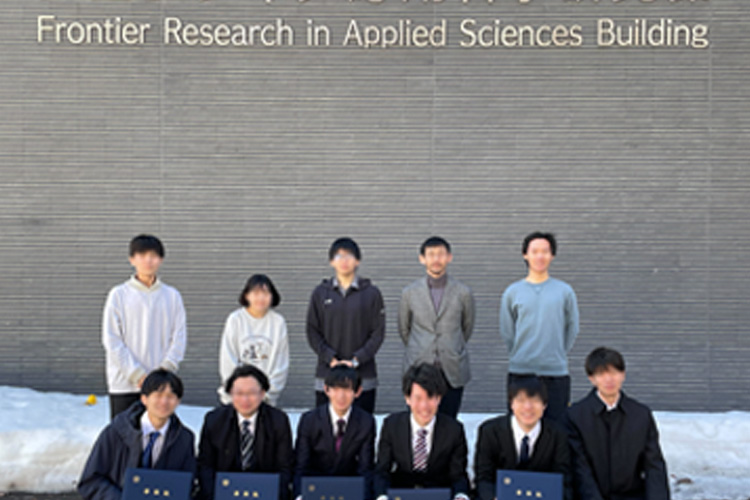

学位記授与式が挙行されました

学部課程3名、修士課程2名の学生が水質変換工学研究室より巣立つこととなりました。それぞれ新しい進路に進むことになりますが、新たな環境で引き続きご活躍されることを研究室スタッフ一同、祈念しています。ご卒業、おめでとうございます!

1講座、冬の学会シーズン:学会発表予定

3月は多くの学会が開催される学会シーズン。水質変換工学研究室では以下の学会で発表を予定しています。

日本農芸化学会2025年度札幌大会 2025年3月5日-8日 札幌コンベンションセンター, 札幌

1) Escherichia coliおよびShewanella oneidensisを用いたNH3生成型亜硝酸還元酵素の発現, 板坂 紗花、高橋 二千翔、岡部 聡、押木 守.

第59回日本水環境学会年会 2025年3月17日-19日 北海道大学, 札幌

1) 高温多湿な亜熱帯地域に適合する生物学的窒素除去技術の開発, Leong Chew Lee, Rabuni Mohamad Fairus, Aris Alijah Mohd, Khor Bee Chin, Curtis Thomas, , 高橋 晃平, 岡部 聡, 押木 守, Chua Adeline Seak May.

2) 光と下水中有機物を利用したエネルギー自立型バイオ光電気化学セルによる水素生成, 池田澪,松尾稜介,田村知暁,岡部聡.

3) Anammox反応における各窒素変換経路の可逆性, 河崎 聖也, 押木 守, 岡部 聡.

4) GFPタグプラスミドを用いた活性汚泥細菌叢中のプラスミド伝播ダイナミクスの解析, 高橋 晃平、 樋口 宏介、徳田 真穂、小原 紀子、岡部 聡、 新谷 政己、押木 守.

5) プラスミド接合伝達を利用した配列特異的DNA切断による薬剤耐性プラスミドの除去, 小原 紀子、高橋 晃平、岡部 聡、押木 守.

6) 環境中でのNO3–汚染に対応するNH4+再生型生物電気化学システムの開発, 髙橋 二千翔、進藤 琉司、岡部 聡、押木 守.

7) 異なるSporomusa属細菌の生物電気化学的二酸化炭素還元酢酸合成, 宇貫真布、松尾稜介、岡部聡.

ひきつづき水質変換工学研究室をよろしくお願い申し上げます。

CEJ論文掲載のお知らせ

水素発酵リアクターで水素発酵が不安定である原因を微生物学的な視点から解析した成果がChemical Engineering Journal誌に掲載されました。代謝機能(炭水化物の加水分解)を担う微生物の種類が極度に単一化してしまうことで、水素発酵が不安定になりやすいことをNGSデータから考察しています。どうぞご覧ください(リンクは2025/1/6まで有効です)。

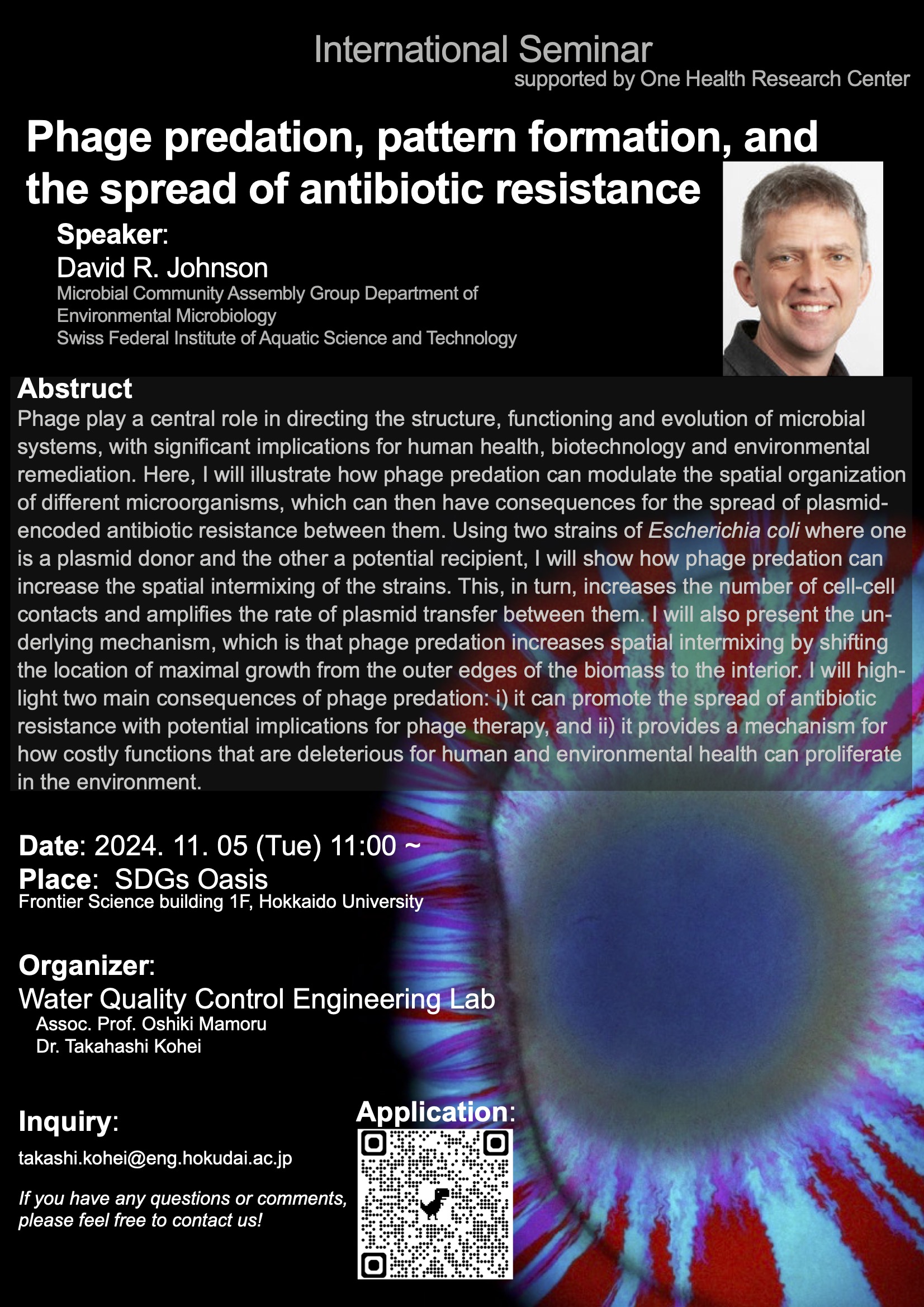

研究セミナーのご案内

スイス連邦水科学技術研究所 環境微生物学部門 マイクロバイオーム構築グループのDavid R. Johnson博士をお招きし、ファージが微生物システムの構造や機能にどのように影響を与えるか、また抗生物質耐性の拡散にどのように関与するかについてご講演いただきます。どなたでもご参加いただけるのでポスターのQRコードからお申込みください。

イベントポスター

日時: 2024年11月5日(火)11:00~

場所: 北海道大学 フロンティアサイエンス棟 1F SDGsオアシス

詳細やお問い合わせは、髙橋晃平博士(takashi.kohei@eng.hokudai.ac.jp)までご連絡ください。

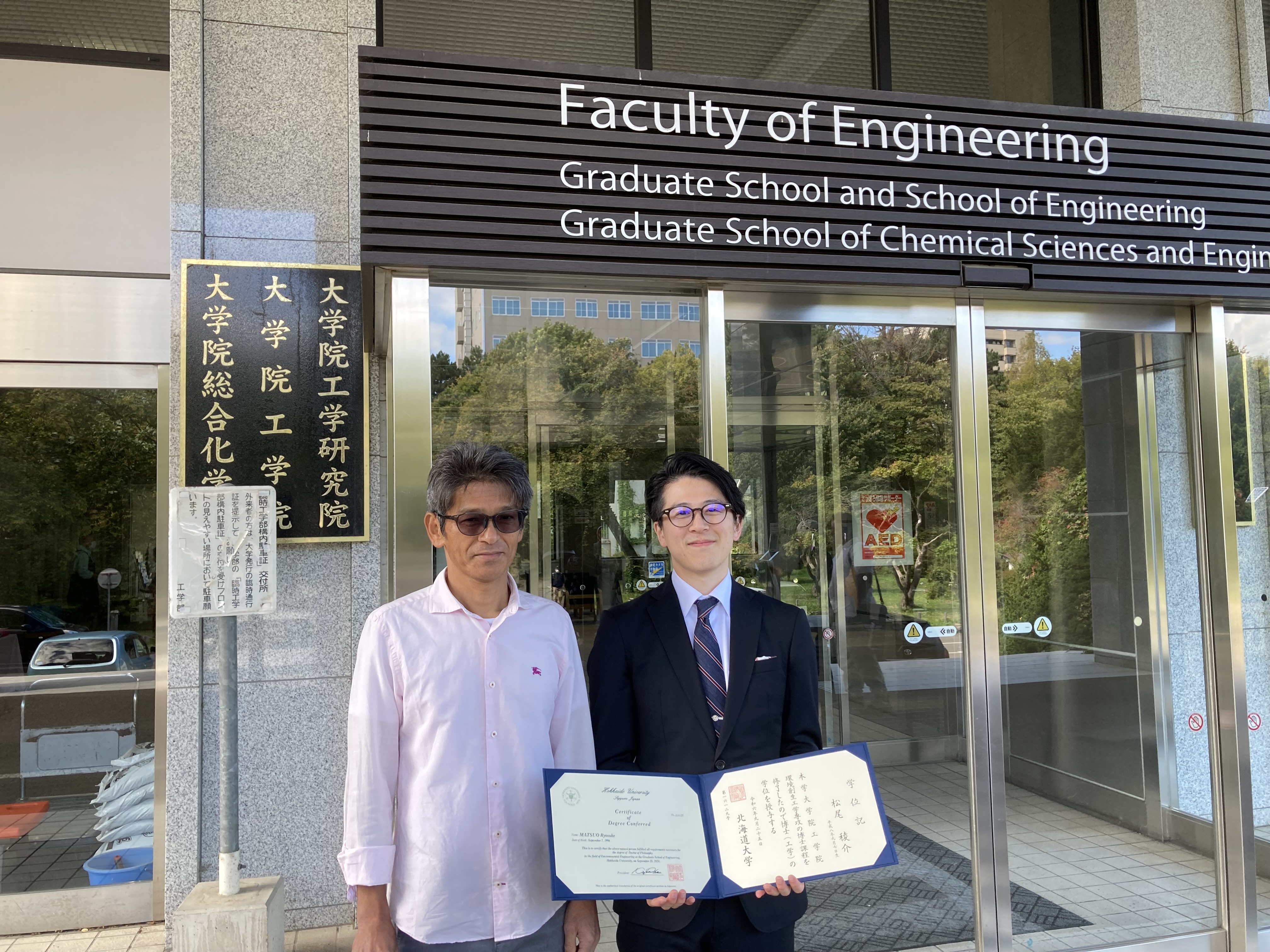

博士学位記授与式@学術交流会館

本研究室の松尾稜介君が工学系研究院の総代として学位記を授与されました。研究室に配属されてから今日まで大変お疲れ様でした。そしてなにより大変おめでとうございます!

来月からもポスドクとしてのご活躍を期待しています。

松尾稜介君がYoung Scientist Awardを受賞

国立台湾大学(台北)で開催された2024 the 14th Asian Symposium of Microbial Ecologyにて松尾稜介君がYoung Scientist Awardを受賞しました。

おめでとうございます!学会道中記はXよりご覧ください。

1講座、秋の学会発表予定

9月から学会シーズンです。以下の学会で発表を予定しています。

The 14th Asian Symposium of Microbial Ecology (ASME), 18-20 September 2024, Taipei, Taiwan

1) Whole bacterial colony imaging using the clearing reagent and two-photon microscopy, Takahashi Kohei, Okabe Satoshi, Oshiki Mamoru, Poster FP10.

2) Valuable products synthesis by a microbial-photoelectrochemical cell,Ryosuke Matsuo, Seiichi Watanabe, Satoshi Okabe, Oral presentation.

3) Reversible nitrogen transformations in anaerobic ammonium oxidizing process, Seiya Kawasaki, Mamoru Oshiki, Satoshi Okabe, Poster MP26.

4) Microbial community structure and functional potentials of the partial nitrification-anammox bioreactors, Mamoru Oshiki, Hyungmin Choi, Jihye Park, Kohei Takahashi, Satoshi Okabe, Kwiyong Kim, Hyokwan Bae, and Changsoo Lee, Poster WP2.

5) Conjugal transfer of an IncP-1 multidrug-resistance plasmid pB10: Horizontal and vertical gene transfer and the host range in activated sludge, Kiko Ohara, Kosuke Higuchi, Kohei Takahashi, Satoshi Okabe, Mamoru Oshiki, Poster WP14.

第27回日本水環境学会シンポジウム, 2024年9月11日-13日, 岩手大学, 盛岡.

1) 嫌気性アンモニウム酸化反応における各窒素変換経路の可逆性, 河崎聖也, 押木守, 岡部聡.

2) 昇圧回路搭載型微生物燃料電池による導電性膜のファウリング抑制効果向上と余剰電力回収, 田村知暁, 岡部聡.

The 14th International Symposium on Southeast Asian Water Environment (SEAWE-14), 3-5 December 2024, Kuala Lumpur, Malasia

1) Hydrogen (H2) and volatile fatty acids (VFA) production from bread wastes in thermophilic fermentation reaction, Mamoru Oshiki, Genchi Yamaguchi, Kohei Takahashi, Satoshi Okabe, Shuichi Kawano, Junichi Nakagawa, and Toshikazu Fukushima.

2) Development of an energy self-sufficient hybrid electrochemical membrane bioreactor (H-eMBR) equipped with low-voltage booster (LVB), Tomoaki TAMURA, Hiroshi YAMAMURA, Satoshi OKABE.

ひきつづき水質変換工学研究室をよろしくお願い申し上げます。

公開論文説明会 松尾 稜介君

博士論文説明会が2024年8月6日 8:45〜 A101会議室で開催されます。

Good luck!

研究室のHPを更新しました。

本日、研究室のHPを大幅に更新しました。XのSNSパーツを新しくいれています。記事が表示されない場合はXで表示からお入りください。

ひきつづき水質変換工学研究室をよろしくお願い申し上げます。

高橋晃平さんがJSPS特別研究員で着任されました。

本日から研究室に博士研究員が新しくメンバーとして加わりました。筑波大学でこの春に博士号を取得された高橋晃平さんです(詳細はメンバーのページをご覧ください。)。

研究室でお互い色々と刺激し合いながら良い成果が出せるように頑張っていきましょう。どうぞこれからよろしくお願いします。

卒業式 and 農芸化学会@東京農業大学

3月25日に学部生卒業式と大学院生修了式が行われました。当日には天候にも恵まれ(若干、寒かった)、研究室から5名が羽ばたいていきました。それぞれ進路は異なりますがご活躍を期待しています。 その日の夕方から東京へ移動し、農芸化学会に参加してきました。様々なジャンルの研究を学ぶことができ、大変有意義な機会となりました。

水環境学会@九州大学 and ライオン賞受賞

B4 田村君がライオン賞を受賞しました。おめでとうございます! そして、水環境学会のドレスコードを認識する勉強にもなったかと/笑

北島先生がご栄転されました

当研究室の北島准教授が東京大学へご栄転されました。6年間のご指導、大変ありがとうございました!ますます and 変わらぬトップランナーとしてのご活躍をお祈りしています。 写真はBeer Bar North Island (=北島)にて/笑

Adeline先生、帰国

JSPS招へい研究員として10月から研究室に滞在されていたAdeline先生(マラヤ大学、マレーシア)が研究を終え、帰国されました。大変お忙しいところ、我々の研究室のゼミやミーティングにご参加いただき、とても良い刺激になりました。 ぜひぜひ、またいらしてください。

日本微生物生態学会第36会回浜松大会アジア微生物生態シンポジウム第13回大会(静岡)および第60回環境工学研究フォーラム(山口)

日本微生物生態学会年次大会および環境工学研究フォーラムをはしご参加してきました。いずれも対面開催の学会を満喫できた大会でした。次回は微生物生態学会が広島大会、環境工学研究フォーラムは新潟開催となります。

MEWE@ブリスベン オーストラリア

国際水協会IWAのスペシャリストグループ会議のMEWE@ブリスベン(オーストラリア)に参加してきました。岡部先生、Ardern-Lockett Award 2023の受賞、おめでとうございます。

国際硝化会議(ICoN8)@プリンストン大学, USA

ICoN8(7/30〜8/3)にて岡部教授、押木准教授がポスター発表を行いました。窒素代謝微生物に関する専門家が一同に集まる非常に刺激的な学会でした。 次回のICoN9(2025年)はブレーメンでの開催です。ICoN9、今から大変楽しみです!

国際硝化会議(ICoN8)@プリンストン大学, USA

D3 松尾稜介さんの研究成果(Fabrication of ZnO/CuO nanoforests and their applicability to microbial photoelectrochemical cells)がApplied Catalysis B: Environmental(Impact factor = 22.1)に掲載されました。おめでとうございます!

安藤宏紀さん(Univ. Arizona, Environ. Health Sci. PhDコースに進学)の壮行会を開催しました。

アメリカでのご活躍を研究室一同、祈念しています!!

岡部教授が学術賞(日本水環境学会)を受賞しました。

岡部教授が学術賞(日本水環境学会)を受賞しました。また、研究室OBの三浦尚之さんが論文奨励賞(廣瀬賞)を受賞されました。

研究室OBの藤木一到さん(H22修了)よりご講演いただきました。

研究室OBの伊藤皓亮さん(H22修了)がいらっしゃいました。

Zoomウェビナー(吉田奈央子先生、名工大)が開催されました。

Zoomウェビナー(吉田奈央子先生、名工大)が開催されました。

以下の学会にて学生さんが研究発表を行います。

第34回日本微生物生態学会年次大会 (2021年10月30日(土)-11月2日(火))

海洋性アナモックス細菌‟Ca. Scalindua sp.”集積培養系における尿素及びシアン酸の代謝経路の解析

(森本衣美, 上薗亮達, 小林香苗, 押木守, 岡部聡)

海洋性アナモックス細菌とAOAは相利共生するか?

(松本衿花、森本衣美、上薗亮達、Shaoyu YE、小林香苗、押木守、岡部聡)

第58回環境工学研究フォーラム(2021年11月16日-18日, オンライン)

国内主要都市における長期間の定量的 COVID-19 下水疫学調査

(荒川千智, 三浦 郁修, 岩本遼, 左近直美, 橋本温, 原本 英司, 岡部 聡, 北島正章)

オンライン学会が続きますが、そろそろオンサイトの学会開催も始まるかもしれません。待ち遠しいですね。

北島先生が准教授に昇任しました。

本研究室の北島先生が准教授に昇任されました。

准教授へクラスチェンジされ、ますますのご活躍が期待されます!

新しいB4生が今月加わる予定です、研究室も新体制で2021年度をスタートです。

第55回日本水環境学会(オンライン開催)にて以下の学生が年会学生発表特別賞を受賞しました。おめでとうございます!

ライオン賞: 安藤 宏紀

クリタ賞: 石崎知依, 松尾稜介, 渡部慶彦

以下の論文の掲載が決定しました。

Bioelectrochemical anoxic ammonium nitrogen removal by an MFC driven single chamber microbial electrolysis cell Koffi Ndah Joel, Satoshi Okabe Chemosphere. (accepted)

第55回日本水環境学会年会 (2020年3月10日-12日, オンライン開催, 京都大学) にて、以下の発表が行われます。

ファウリング進行細菌の代謝産物に作用する新規ファージの膜抵抗抑制メカニズム

〇渡部慶彦, 北島正章, 大坪千穂, 石崎創, 荒川千智, 石井聡, 押木守, 岡部聡

国内のCOVID-19感染流行期における都市下水中のSARS-CoV-2 RNAの検出

〇荒川千智、三浦 郁修、原本 英司、岡部 聡、北島 正章

COVID-19軽症者等宿泊療養施設の下水からのSARS-CoV-2の検出:施設単位の下水疫学調査の実証

〇北島正章、岩本遼、佐野大輔、原本英司、空野すみれ、山岸拓也、村上道夫、小林博幸、井元清哉、岡部聡

新型コロナウイルスの下水中モニタリングと疾病制御:数理疫学からみた現状と展望

三浦郁修, 大森亮介, 北島正章, 渡辺幸三

パイロットスケールMBRを設置した下水処理場における病原・指標ウイルスの定量解析

〇石崎知依、木村克輝、岡部聡、北島正章

下水疫学に基づくCOVID-19感染者の都市内局在性の把握に向けた実証調査

〇安藤宏紀, 岡部 聡, 北島正章

アナモックス細菌集積培養系における尿素及びシアン酸の代謝経路の解析

〇森本衣美、上薗亮達、小林香苗、押木守、岡部聡

塩分濃度のアナモックス細菌ポピュレーションダイナミクスに及ぼす影響

〇上薗亮達、LAN Xi、小林香苗、ZHANG Lei、押木守、岡部聡

Oxygen tolerance and enzymic mechanism of four different anammox bacterial species

〇LAN Xi, YE Shaoyu, Mamoru OSHIKI, Satoshi OKABE

模擬海洋貧酸素環境下でアナモックス細菌/AOA/AOBは共生するか?

〇松本衿花, 押木守, 岡部聡

半導体光電極およびホモ酢酸生成菌を用いたバイオ光電気化学反応槽による二酸化炭素還元有価物合成

〇松尾稜介, KAING Chhunhong, 高橋優樹, 渡辺精一, 岡部聡

煮沸・プロテアーゼK処理で失活しないanammox細菌の亜硝酸還元酵素の諸特性~anammox代謝機構の解明をめざして~

〇中林豊博, 荒木信夫, 山口隆司, 岡部聡, 押木守

MALDI-TOF/MSを用いた溶存無機態窒素の安定同位体比の測定~複合系内の窒素動態を簡便かつ迅速に評価する革新技術の開発~

〇永井孔明, 荒木信夫, 鈴木義之, 斎藤信雄, 山口隆司, 石井聡, 押木守

海洋性NitrospiraはなぜAOBより優占度が大きいのか

〇根津拓福, 荒木信夫, 鈴木義之, 山口隆司, 幡本将史, 藤井直樹, 金田一智規, 黒田恭平, 成廣隆, 岡部聡, 押木守

詳細はこちらをご覧ください→第55回日本水環境学会年会

以下の論文の掲載が決定しました。

Influence of δ18O of water on measurements of δ18O of nitrite and nitrate

Kanae Kobayashi, Keitaro Fukushima, Yuji Onishi, Kazuya Nishina, Akiko Makabe, Midori Yano, Scott D. Wankel, Keisuke Koba, Satoshi Okabe

Rapid Commun. Mass Spectrom. (accepted, https://doi.org/10.1002/rcm.8979)

High voltage generation from wastewater by microbial fuel cells equipped with a newly designed low voltage booster multiplier (LVBM)

Koffi Ndah Joel, Satoshi Okabe

Sci. Rep. (accepted)

Glycogen metabolism of the anammox bacterium “Candidatus Brocadia sinica”

Satoshi Okabe, Amrini Shafdar, Kanae Kobayashi, Lei Zhang, Mamoru Oshiki

ISME J.(accepted)

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2020年研究業績

以下の論文の掲載が決定しました。

Cell-density dependent anammox activity of Candidatus Brocadia sinica regulated by N-acyl homoserine lactone-mediated quorum sensing

Mamoru Oshiki, Haruna Hiraizumi, Hisashi Satoh, Satoshi Okabe

Microbes Environ., accepted.

N2O production using native nos-deficient denitrifying bacterial strains screened by a genome mining approach

Mamoru Oshiki, Miho Ishimaru, Masashi Hatamoto, Takashi Yamaguchi, Nobuo Araki, Satoshi Okabe

Bioresour. Technol. Rep., accepted.

異なる温度条件下における海洋性Anammox細菌の脱アンモニウム能

田中 孝国, 柴田 真輝, フーレイチア, 田中 昭雄, 押木 守, 金田一 智規, 新田見 匡

工業用水, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2020年研究業績

以下の論文の掲載が決定しました。

Frontier review on the propensity and repercussion of SARS-CoV-2 migration to aquatic environment

Kumar, M., Thakur, A.K., Mazumder, P., Kuroda, K., Mohapatra, S., Rinklebe, J., Ramanathan, A.L., Cetecioglu, Z., Jain, S., Tyagi, V.K., Gikas, P., Chakraborty, S., Islam, M.T., Ahmad, A., Shah, A.V., Patel, A.K., Watanabe, T., Vithanage, M., Bibby, K., Kitajima, M., Bhattacharya, P.

Journal of Hazardous Materials Letters, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2020年研究業績

第20回水環境フォーラム in 岡山(2020年7月25日, オンライン開催)にて、北島助教が以下の講演を行いました。

新型コロナウイルスの下⽔疫学︓最新知⾒と研究展望

北島正章

詳細はこちらをご覧ください→第20回水環境フォーラム in 岡山

以下の論文の掲載が決定しました。

Detection of SARS-CoV-2 RNA in commercial passenger aircraft and cruise ship wastewater: a surveillance tool for assessing the presence of COVID-19 infected travelers

Ahmed W, Bertsch PM, Angel N, Bibby K, Bivins A, Dierens L, Edson J, Ehret J, Gyawali P, Hamilton K, Hosegood I, Hugenholtz P, Jiang G, Kitajima M, Sichani HT, Shi J, Shimko KM, Simpson SL, Smith WJM, Symonds EM, Thomas KV, Verhagen R, Zaugg J, Mueller JF.

Journal of Travel Medicine, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2020年研究業績

北島助教らの研究グループが発表した下水中のコロナウイルスの濃縮回収率に関する論文について、北海道大学よりプレスリリースを行いました。

下水中のコロナウイルス濃縮回収率を手法ごとに評価 ~COVID-19の下水疫学調査を実施する上での標準的手法確立に期待~

詳細はこちらをご覧ください→北海道大学プレスリリース(研究発表)

北米大陸で初めてとなる米国ルイジアナ州の下水試料から新型コロナウイルス遺伝子を検出することに成功したことを報告する以下の査読付き論文の掲載が決定しました。

First detection of SARS-CoV-2 RNA in wastewater in North America: A study in Louisiana, USA

Sherchan, S.P., Shahin, S., Ward, L.M., Tandukar, S., Aw, T.G., Schmitz, B., Ahmed, W., Kitajima, M.

Science of the Total Environment, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2020年研究業績

山梨大学・原本教授と北島助教の研究チームが日本で初めて下水中の新型コロナウイルスRNAの検出に成功した論文が、各種新聞やテレビ番組など複数のメディアで報じられました。

下水からコロナ検出 「第2波」覚知に期待も

朝日新聞

など

詳細はこちらをご覧ください→朝日新聞(夕刊)、朝日新聞(オンライン版)、日経新聞、日経新聞(オンライン版)、北海道新聞(オンライン版)、東京新聞(オンライン版)、山梨日日新聞、TBSテレビ「ひるおび!」 、UTYテレビ山梨「スゴろく」

山梨大学・原本教授と北島助教の研究チームが日本で初めて下水中の新型コロナウイルスRNAの検出に成功した論文について、山梨大学と北海道大学よりプレスリリース(6/26付)を行いました。

国内初となる下水試料からの新型コロナウイルスRNAの検出に成功 ~COVID-19流行状況監視への下水疫学調査の活用に期待~

詳細はこちらをご覧ください→北海道大学プレスリリース(研究発表)

新型コロナウイルスの下水調査に関する北島助教のコメントと研究風景の写真が、読売新聞夕刊(6/24付)および読売英字新聞 (The Japan News) (6/28付) に掲載されました。

コロナ第2波 下水を監視 ウイルス量から兆候推定

読売新聞

Sewage could reveal next outbreak

The Japan News

詳細はこちらをご覧ください→読売新聞(夕刊)、読売新聞(オンライン版) 、読売英字新聞(The Japan News)

国内の下水試料から新型コロナウイルス遺伝子を初めて検出することに成功したことを報告する以下の査読付き論文の掲載が決定しました。

First environmental surveillance for the presence of SARS-CoV-2 RNA in wastewater and river water in Japan

Haramoto, E., Malla, B., Thakali, O., Kitajima, M.

Science of the Total Environment, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2020年研究業績

以下の論文の掲載が決定しました。

Potential emergence of antiviral-resistant pandemic viruses via environmental drug exposure of animal reservoirs

Kumar, M., Kuroda, K., Dhangar, K., Mazumder, P., Sonne, C., Rinklebe, J., Kitajima, M.

Environmental Science & Technology (Viewpoint), accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2020年研究業績

6/8(月)放送のテレビ朝日情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」にて、新型コロナウイルスの下水調査に関する北島助教のコメントが紹介されました。

新型コロナ 新たな感染防止策 下水調査とは

テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」

番組の様子はこちらをご覧ください→羽鳥慎一モーニングショー

以下の論文の掲載が決定しました。

Comparison of virus concentration methods for the RT-qPCR-based recovery of murine hepatitis virus, a surrogate for SARS-CoV-2 from untreated wastewater

Ahmed, W., Bertsch, P., Bivins, A., Bibby, K., Farkas. K., Gathercole, A., Haramoto, E., Gyawali, P., Korajkic, A., McMinn, B.R., Mueller, J., Simpson, S., Smith, W.J.M., Symonds, E.M., Thomas, K.V., Verhagen, R., Kitajima, M.

Science of the Total Environment, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2020年研究業績

北島助教らによる下記の特別寄稿記事が「水道公論」2020年6月号に掲載されました。

下水中の新型コロナウイルスに関する最新知見

北島正章、原本英司

水道公論

詳細はこちらをご覧ください→水道公論 2020年6月号

6/1(月)放送のフジテレビ情報番組「直撃Live グッディ!」にて、新型コロナウイルスの下水調査に関する北島助教のコメントが紹介されました。

新型コロナウイルス最新情報「下水での感染拡大の予兆確認の可能性」

フジテレビ「直撃Live グッディ!」

番組の様子はこちらをご覧ください→直撃Live グッディ!

北島助教が5/31(日)放送のフジテレビ情報番組「Mr.サンデー」にテレビ電話で生出演し、新型コロナウイルスの下水調査について専門家として解説しました。

新型コロナウイルス「下水調査で感染拡大の兆候を察知?」

フジテレビ「Mr.サンデー」

番組の様子はこちらをご覧ください→Mr.サンデー

新型コロナウイルスの下水調査に関する北島助教のコメントが、朝日新聞朝刊(5/29付)に掲載されました。

下水道のウイルス調査 素早く覚知

朝日新聞

詳細はこちらをご覧ください→朝日新聞(朝刊)、朝日新聞(オンライン版)

北島助教が参画する新型コロナウイルスの下水疫学調査に関する国際コンソーシアムについての以下の論文の掲載が決定しました。

Wastewater-Based Epidemiology: Global Collaborative to Maximize Contributions in the Fight Against COVID-19

Bivins, A., North, N., Ahmad, A., Ahmed, W., Alm, E., Been, F., Bhattacharya, P., Bijlsma, L., Boehm, A.B., Brown, J., Buttiglieri, G., Calabro, V., Carducci, A., Castiglioni, S., Gurol, Z.C., Chakraborty, S., Costa, F., Curcio, S., de los Reyes III, F.L., Vela, J.D., Farkas, K., Fernandez-Casi, X., Gerba, C.P., Gerrity, D., Girones, R., Gonzalez, R., Haramoto, E., Harris, A., Holden, P.A., Islam, M.T., Jones, D.L., Kasprzyk-Hordern, B., Kitajima, M., Kotlarz, N., Kumar, M., Kuroda, K., La Rosa, G., Malpei, F., Mautus, M., McLellan, S.L., Medema, G., Meschke, J.S., Mueller, J., Newton, R.J., Nilsson, D., Noble, R.T., van Nuijs, A., Peccia, J., Perkins, T.A., Pickering, A.J., Rose, J., Sanchez, G., Smith, A., Stadler, L., Stauber, C., Thomas, K., van der Voorn, T., Wigginton, K., Zhu, K., Bibby, K.

Environmental Science & Technology (Viewpoint), accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2020年研究業績

北島助教らの研究グループが発表した下水中の新型コロナウイルスに関する総説論文について、北海道大学より英文プレスリリースを行いました。

Using wastewater to monitor COVID-19 ~ Wastewater could be used as a surveillance tool to monitor the invasion, spread and eradication of COVID-19 in communities ~

詳細はこちらをご覧ください→北海道大学プレスリリース(英文)

北島助教らの研究グループが発表した下水中の新型コロナウイルスに関する論文が、各種新聞などの複数のメディアで報じられました。

新型コロナ流行を下水データから推定、北大など成果

日本経済新聞

詳細はこちらをご覧ください→日本経済新聞、大学ジャーナル、水道産業新聞(1面)、QLifePro医療ニュース、産経新聞(オンライン版)、日本下水道新聞(1面)

北島助教らの研究グループが発表した下水中の新型コロナウイルスに関する総説論文について、北海道大学よりプレスリリースを行いました。

下水中の新型コロナウイルスに関する世界初の総説論文を発表 ~COVID-19の流行状況を把握する上での下水疫学調査の有用性を提唱~

詳細はこちらをご覧ください→北海道大学プレスリリース(研究発表)

北島助教の下水中の新型コロナウイルスに関するコメントが海外(インド)メディアに取り上げられました。

Testing not enough, scientists examine sewage to gauge spread of coronavirus

India Today, Yahoo! News 他

詳細はこちらをご覧ください→India Today

以下の論文の掲載が決定しました。

SARS-CoV-2 in wastewater: State of the knowledge and research needs

Kitajima, M., Ahmed, W., Bibby, K., Carducci, A., Gerba, C.P., Hamilton, K.A., Haramoto, E., Rose, J.B.

Science of the Total Environment, accepted.

First confirmed detection of SARS-CoV-2 in untreated wastewater in Australia: A proof of concept for the wastewater surveillance of COVID-19 in the community

Ahmed, W., Angel, N., Edson, J., Bibby, K., Bivins, A., O’Brien, J.W., Choi, P.M., Kitajima, M., Simpson, S.L., Li, J., Tscharke, B., Verhagen, R., Smith, W.J.M., Zaugg, J., Dierens, L., Hugenholtz, P., Thomas, K.V., Mueller, J.F.

Science of the Total Environment, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2020年研究業績

押木守准教授が着任しました。

第54回日本水環境学会年会が中止されたため講演要旨原稿を対象に審査が行われました

結果、本研究室の上薗亮達(修士1年)が年会優秀発表特別賞(クリタ特別賞)を、市原りえ(学部4年)が年会学生発表特別賞(ライオン特別賞)を受賞しました。Congratulations!!!

以下の論文の掲載が決定しました。

Improvement of electrochemical conditions for detecting redox reaction of K3[Fe(CN)6] toward the application in norovirus aptasensor

Hirano, S., Saito, J., Yukawa, T., Sano, D., Okamoto, A., Okabe, S., Kitajima, M.

Electrochemistry, accepted.

Recycled water safety: current status of traditional and emerging viral indicators

Ahmed, W., Kitajima, M., Tandukar, S., Haramoto, E.

Current Opinion in Environmental Science & Health, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2020年研究業績

第54回日本水環境学会年会 (2020年3月16日-18日, 岩手大学, 岩手) にて、以下の発表が行われます。→学会が中止(紙上発表)になりました。

<口頭+ポスター発表>

鉄還元細菌Shewanellaへのバクテリオファージ感染が細胞外電子伝達に及ぼす影響

石原令梧, 岡本章玄, 岡部 聡, 北島正章

電子受容体が膜ファウリング進行細菌(FCB)の代謝および膜ファウリングポテンシャルに及ぼす影響

藤平卓也, 石﨑 創, 木村善一郎, 岡部 聡

塩分環境下におけるアナモックス細菌の生存戦略

上薗亮達, Zhang Lei, 小林香苗, 岡部 聡

<口頭発表>

無機‐生物ハイブリッド人工光合成システムによる酢酸合成

松尾稜介, 高橋優樹, 百瀬皓太, 渡辺精一, 岡部 聡

海洋性アナモックス細菌“Ca. Scalindua sp.”の窒素および酸素同位体分別の解析

小林香苗, 福島慶太郎, 大西雄二, 仁科一哉, 眞壁明子, 押木 守, 金田一智規, 木庭啓介, 岡部 聡

<ポスター発表>

バイオ燃料電池を補助電源とするMECシステムによる窒素除去プロセスの開発

市原りえ, N'Dah Joel Koffi, 植松実緒, 岡部 聡

詳細はこちらをご覧ください→第54回日本水環境学会年会

第27回衛生工学シンポジウム (2019年10月31日-11月1日, 北海道大学, 札幌) にて、以下の発表が行われます。

<ポスター発表>

環境中のヒトノロウイルスの国際的分子疫学解析

井澤 充, 岡部 聡, 北島正章

無機‒生物ハイブリッド人工光合成システムによる酢酸生成

松尾稜介, 高橋優樹, 渡辺精一, 岡部 聡

嫌気性アンモニア酸化細菌“Ca. Brocadia sinica ”とCa. Scalindua sp.”の塩分適応メカニズム

上薗亮達, Zhang Lei, 小林香苗, 押木守, 岡部 聡

高電気生産能を有する新規微生物株の単離

山田凜太郎, 岡部 聡

詳細はこちらをご覧ください→第27回衛生工学シンポジウム

本研究室の上垣内厚志(修士2年)が日本微生物生態学会第33回大会にて、優秀ポスター賞(学部・修士課程学生の部)を受賞しました。Congratulations!!!

日本微生物生態学会第33回大会(2019年9月10日-13日, 山梨大学甲府キャンパス, 甲府市)にて、以下の発表が行われます。→終了しました。

<ポスター発表>

嫌気性アンモニア酸化細菌“Ca. Scalindua sp.”の酸素同位体分別の解析

小林香苗, 福島慶太郎, 大西雄二, 眞壁明子, 矢野翠, 押木守, 金田一智規, 木庭啓介, 岡部聡

環境ストレスが嫌気性アンモニア酸化(アナモックス)細菌の形態と活性に与える影響

山下柚子, 上垣内厚志, 張磊, 小林香苗, 岡部聡

嫌気性アンモニア酸化細菌”Candidatus Scalindua sp.”と”Candidatus Brocadia sinica”の維持係数の定量

上垣内厚志, Lei Zhang, 山下柚子, 小林香苗, 岡部聡

詳細はこちらをご覧ください→日本微生物生態学会第33回大会

以下の論文の掲載が決定しました。

Domestic wastewater treatment and energy harvesting by serpentine upflow MFCs equipped with PVDF-based activated carbon air-cathodes and a low voltage booster

Koffi, N.J., Okabe S.

Chemical Engineering Journal, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2019年研究業績

以下の論文の掲載が決定しました。

Dual nitrogen and oxygen isotope fractionation during anaerobic ammonium oxidation by anammox bacteria

Kobayashi, K., Makabe, A., Yano, M., Oshiki, M., Kindaichi, T., Casciotti, K. L., Okabe S.

The ISME Journal (Springer Nature), accepted.

Complete Genome Sequence of a Novel Myoviridae Phage SfΦ01 Infecting Shigella

Kitajima, M., Ishii, S., Takagi, T., Okabe, S.

Microbiology Resource Announcements, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2019年研究業績

4年生5名が研究室メンバーに加わりました。

本研究室の上薗亮達(学部4年)が平成30年度北海道大学学位記授与式にて、衛生環境工学コース表彰を受けました。Congratulations!!!

以下の論文の掲載が決定しました。

Specific interactions of rotavirus HAL1166 with Enterobacter cloacae SENG-6 and their contribution on rotavirus HAL1166 removal

Amarasiri, M., Kawai, H., Kitajima, M., Okabe, S., Sano, D.

Water Science and Technology, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2019年研究業績

第4回北海道大学部局横断シンポジウム(2019年1月25日, 北海道大学, 札幌)にて、以下の発表が行われます。→終了しました。

<ポスター発表>

膜ファウリング進行細菌に感染するバクテリオファージの単離と応用

渡部慶彦, 大坪千穂, 石崎創, 石井聡, 岡部聡, 北島正章

本研究室の上垣内厚志(修士1年)が、平成30年度 環境創生工学専攻 水代謝システム講座 第11回修士論文中間発表会にて、優秀発表賞(3位)を受賞しました。Congratulations!!!

以下の論文の掲載が決定しました。

Membrane fouling potentials of an exoelectrogenic fouling-causing bacterium cultured with different external electron acceptors

Ishizaki, S., Papry, R.I., Miyake, H., Narita, Y., Okabe, S.

Frontiers in Microbiology, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2018年研究業績

以下の論文が掲載されました。

High-Throughput flaA Short Variable Region Sequencing to Assess Campylobacter Diversity in Fecal Samples From Birds

Zhang, Q., Al-Ghalith, G.A., Kobayashi,M., Segawa, T., Maeda, M., Okabe, S., Knights, D., Ishii, S.

Frontiers in Microbiology, 2018, 9, 2201.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2018年研究業績

第26回衛生工学シンポジウム (2018年11月8日-9日, 北海道大学, 札幌) にて、以下の発表が行われます。→終了しました。

<口頭発表>

水環境中のウイルス

北島正章

<ポスター発表>

高濃度固形分・油分含油廃水を対象とした資源回収型廃水処理システムの開発

藤平卓也, 谷川大輔, 岡部 聡

嫌気性アンモニア酸化細菌”Ca. Brocadia sinica”と”Ca. Scalindua japonica”の維持係数の定量

上垣内厚志, Zhang Lei, 山下柚子, 小林香苗, 岡部 聡

マイクロ流体デバイスを用いたノロウイルス検出のための電気化学的アプタセンサーの開発

湯川智貴, 平野誠也, 真栄城正寿, 岡部 聡, 北島正章

DNAアプタマーと金ナノ粒子を用いた簡易ヒ素分析法の開発

松永光司, 奥山 優, 平野麗子, 岡部 聡, 高橋正宏, 佐藤 久

新規簡易迅速大腸菌定量法を用いた下水処理水中薬剤耐性菌の測定

片寄由貴, 菊地 凱, 岡部 聡, 高橋正宏, 佐藤 久, 石井 聡

DNAアプタマーを用いた電気化学的簡易ヒ素分析法の開発

小林ひかり, 北島正章, 高橋正宏, 佐藤 久

また、多数の本研究室卒業生(博士課程取得者)による下記のセッションが開催されます。

企画セッション1-1「世界に羽ばたく北大OB・OG 水研究者による最新研究紹介」

(司会: 岡部 聡 教授)

博士課程進学を巡る社会情勢が必ずしも良好ではない中、北大環境工学ではコンスタントに博士課程修了者を輩出しており、我が国における環境工学研究の一大拠点としての存在感を発揮しています。本セッションでは北大水系研究室で博士を取得した研究者を多数招き、最新の研究成果と博士課程進学の魅力を語って頂きます。

講演者

群馬大学 伊藤 司 氏

国立研究開発法人土木研究所 對馬育夫 氏

金沢大学 山村(原)宏江 氏

電力中央研究所 栗田宗大 氏

ヤンマー株式会社 石崎 創 氏

詳細はこちらをご覧ください→第26回衛生工学シンポジウム

第66回日本ウイルス学会学術集会(2018年10月28-30日、京都テルサ)にて、以下の発表が行われます。→終了しました。

<口頭発表>

Selective pressure of free chlorine disinfection on murine norovirus

Andri Taruna Rachmadi, Masaaki Kitajima, Kozo Watanabe, Sakiko Yaegashi, Joeselle Serrana, Arata Nakamura, Toyoko Nakagomi, Osamu Nakagomi, Kazuhiko Katayama, Satoshi Okabe, Daisuke Sano

詳細はこちらをご覧ください→第66回日本ウイルス学会学術集会

International Society for Food and Environmental Virology Conference 2018(2018年10月7-10日, Arizona State University, Tempe, USA)にて、以下の発表が行われます。→終了しました。

<Workshop Keynote>

Virus removal by conventional wastewater treatment as monitored by qPCR

Kitajima, M.

<口頭発表>

Specific detection of negative-strand viral RNA for determining norovirus infectivity

Kitajima, M., Ohama, M., Sano, D., Okabe, S.

Identification of bacterial genes for producing norovirus-binding glycoconjugate

Amarasiri, M., Yang, P., Kitajima, M., Kasahara, Y., Okabe, S., Sano, D.

詳細はこちらをご覧ください→ISFEV 2018

13th International dsRNA Virus Symposium(2018年9月24-28日、Houffalize, Belgium)にて、以下の発表が行われます。→終了しました。

<口頭発表>

Neutral Evolutionary Rate of Rhesus Rotavirus

Syun-suke Kadoya, Syun-ichi Urayama, Takuro Nunoura, Masaaki Kitajima, Satoshi Okabe, Toyoko Nakagomi, Osamu Nakagomi, Daisuke Sano

詳細はこちらをご覧ください→13th International dsRNA Virus Symposium

以下の論文の掲載が決定しました。

Pepper mild mottle virus as a water quality indicator

Kitajima, M., Sassi, H.P., Torrey, J.R.

npj Clean Water, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2018年研究業績

日本微生物生態学会第32回大会-2018 JSME annual meeting & 10th ASME-(2018年7月12-13日, 沖縄コンベンションセンター)にて、以下の発表が行われます。→終了しました。

<口頭発表>

Nitrogen and oxygen isotope effect of anaerobic ammonium oxidation

Kanae Kobayashi, Akiko Makabe, Midori Yano, Mamoru Oshiki, Tomonori Kindaichi, Satoshi Okabe

Glycogen Metabolism of Anammox Bacteria Candidatus Brocadia sinica: Comparison of Growing, Stationary, and Starvation Phase.

Amrini Shafdar, Satoshi Okabe

詳細はこちらをご覧ください→日本微生物生態学会第32回大会

Singapore International Water Week(2018年7月8-12日, Sands Expo and Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapore)にて、北島助教による招待講演が行われます。→終了しました。

Application of Biosensors for Water Quality Monitoring: An Overview

Kitajima, M.

詳細はこちらをご覧ください→Singapore International Water Week

第14回日米先端工学(JAFOE)シンポジウム(2018年6月15日, つくば国際会議場)にて、以下の発表が行われます。→終了しました。

Microbial risks in urban water cycle

Kitajima, M.

詳細はこちらをご覧ください→2018 JAFOE

本研究室のAndri Taruna Rachmadi らによる成果が東北大学からプレスリリースされました。

記事へのリンクはこちら→東北大学プレスリリース

論文へのリンクはこちら→Applied and Environmental Microbiology

以下の論文の掲載が決定しました。

Experimental evidence for in situ nitric oxide production in anaerobic ammonia-oxidizing bacterial granules

Rathnayake, R., Oshiki, M., Ishii, S., Segawa, T., Satoh, H., Okabe, S.

Environmental Science & Technology, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2018年研究業績

以下の論文の掲載が決定しました。

Complete genome sequence of Klebsiella quasipneumoniae strain S05, a fouling-causing bacterium isolated from a membrane bioreactor

Kitajima, M., Ishizaki, S., Jang, J., Ishii, S., Okabe, S.

Genome Announcement, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2018年研究業績

以下の論文の掲載が決定しました。

Free chlorine disinfection as a selection pressure on norovirus

Rachmadi, A., Kitajima, M., Watanabe, K., Yaegashi, S., Serrana, J., Nakamura, A., Nakagomi , T., Nakagomi, O., Katayama, K., Okabe, S., Sano, D.

Applied and Environmental Microbiology, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2018年研究業績

本研究の小林香苗(修士2年)がゲント大学にて従事した研究に関する以下の論文がオンライン公開されました。

Sulfur-based denitrification treating regeneration water from ion exchange at high performance and low cost

Vandekerckhove, T.*, Kobayashi, K.*, Janda, J., Nevel, S., Vlaeminck, S.

(*These authors contributed equally.)

Bioresource Technology, 257, 266-273 (2018)

論文へのリンクはこちら(2018年5月10日まで無料公開)→Bioresource Technology

第52回日本水環境学会年会において、本研究室の小林香苗(修士2年)と河合大樹(修士2年)が年会優秀発表賞(クリタ賞)を、上垣内厚志(学部4年)が学生ポスター発表賞(ライオン賞)を受賞しました。Congratulations!!!

第52回日本水環境学会年会 (2018年3月15-17日, 北海道大学, 札幌) にて、以下の発表が行われます。→終了しました。

<口頭発表>

1-I-10-4

共存細菌との結合が水系感染症ウイルスの感染効率に与える影響

河合大樹, 北島正章, 岡部 聡, 佐野大輔

1-I-11-3

Identification of Bacterial Genes Responsible for Producing Norovirus-binding Glycoconjugates

Peiyi Yang, Masaaki Kitajima, Satoshi Okabe, Daisuke Sano

1-J-15-2

蛍光色素を用いた MRSA 簡易測定法の開発

山口拓郎, 岡部 聡, 高橋正宏, 佐藤 久

1-J-15-3

DNA アプタマーを用いた簡易ノロウイルス検出法の開発

吉原 光, 北島正章, 佐野大輔, 佐藤 久

2-J-09-2

下水処理水中のβ-グルクロニダーゼ活性を利用した簡易迅速大腸菌定量法の開発

菊地 凱, 片寄由貴, 北島正章, 佐藤 久

3-F-11-3

アナモックス細菌の窒素・酸素同位体効果の解析

小林香苗, 眞壁明子, 押木 守, 金田一 智規, 岡部 聡

3-J-12-1

環境ストレスがアナモキソソームの形態に与える影響

成田柚子, Zhang Lei, 上垣内厚志, 岡部 聡

<ライオン賞ポスターセッション>

L-28

嫌気性アンモニア酸化細菌“Ca. Brocadia sinica”と“Ca. Scalindua japonica”の維持係数の定量

上垣内厚志, Zhang Lei, 成田柚子, 小林香苗, 岡部 聡

L-30

nos 欠損型脱窒菌による窒素含有廃水の処理及び N2O 回収による新エネルギー源の創出

石丸美穂, 押木 守, 荒木信夫, 岡部 聡

L-54

金属腐食抑制への応用に向けた鉄還元細菌 Shewanella の溶菌性バクテリオファージの単離と特性解析

石原令梧, 岡本章玄, 高木達馬, 岡部 聡, 北島正章

詳細はこちらをご覧ください→第52回日本水環境学会年会

以下の論文の掲載が決定しました。

Reverse transcription-quantitative PCR assays for genotype-specific detection of human noroviruses in clinical and environmental samples

Amarasiri, M., Kitajima, M., Miyamura, A., Santos, R., Monteiro, S.N., Miura, T., Kazama, S., Okabe, S., Sano, D.

International Journal of Hygiene and Environmental Health, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2018年研究業績

土木学会北海道支部平成29年度年次技術研究発表会 (2018年1月27日, 北海道大学, 札幌) にて、以下の発表が行われます。→終了しました。

<口頭発表>

ウイルス干渉現象がIntegrated cell culture-PCRによる感染性ウイルス検出に与える影響

渡邊亮介, 北島正章, 岡部 聡, 佐野大輔

詳細はこちらをご覧ください→土木学会北海道支部平成29年度年次技術研究発表会

本研究室のAmrini Amalia(修士2年)が、平成29年度 環境創生工学専攻 水代謝システム講座 第10回修士論文中間発表会において優秀発表賞(3位)を受賞しました。Congratulations!!!

<口頭発表>

ウイルス干渉現象がIntegrated cell culture-PCRによる感染性ウイルス検出に与える影響

渡邊亮介, 北島正章, 岡部 聡, 佐野大輔

詳細はこちらをご覧ください→土木学会北海道支部平成29年度年次技術研究発表会

以下の論文が掲載されました。

Rapid cultivation of free-living planktonic anammox cells

Zhang, L., Okabe, S.

Water Research, 2017, 127, 204-210.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2017年研究業績

以下の記事がオンライン公開されました。

ファージを利用した環境中の病原細菌制御

北島正章

生物工学会誌, 2017, 95(7), 404.

詳細はこちらをご覧ください→「ファージを利用した環境中の病原細菌制御」

54回環境工学研究フォーラム (2017年11月11~19日, 岐阜大学, 岐阜) にて、以下の発表が行われます。→終了しました。

<自由投稿発表>

水系感染性病原細菌に対するバクテリオファージの単離および溶菌特性解析

高木達馬, 佐野大輔, 岡部 聡, 北島正章

遊離塩素耐性ロタウイルスの変異遺伝子および耐性メカニズムの解明

門屋俊祐, 浦山俊一, 布浦拓郎, 北島正章, 岡部 聡, 佐野大輔

大腸菌の β-グルクロニダーゼ生産能の解析

菊地 凱, 北島正章, 岡部 聡, 高橋正宏, 佐藤 久

蛍光色素を用いた黄色ブドウ球菌簡易測定法の開発

山口拓郎, 岡部 聡, 高橋正宏, 佐藤久

DNA アプタマーを用いた簡易ノロウイルス検出法の開発

吉原 光, 北島正章, 佐野大輔, 岡部 聡, 高橋正宏, 佐藤 久

<新技術・プロジェクト>

特定酵素蛍光基質を用いた簡易大腸菌数測定法の開発

片寄由貴, 菊地 凱, 岡部 聡, 高橋正宏, 佐藤 久

水銀イオンと DNA チミン塩基の塩基対形成能を利用した簡易水銀分析法の開発

小林ひかり, 吉原 光, 岡部 聡, 高橋正宏, 佐藤 久

DNA アプタマーを用いた簡易ヒ素分析法の開発

松永光司, 奥山 優, 岡部 聡, 高橋正宏, 佐藤 久

詳細はこちらをご覧ください→第54回環境工学研究フォーラム

第25回衛生工学シンポジウム (2017年11月10日, 北海道大学, 札幌) にて、以下の発表が行われます。→終了しました。

<ポスター発表>

水中病原細菌の制御に有効なバクテリオファージの単離及び特性解析

高木達馬, 佐野大輔, 岡部 聡, 北島正章

水中病原ウイルスの高感度検出のための電気化学アプタセンサーの開発

平野誠也, 岡本章玄, 佐野大輔, 岡部 聡, 北島正章

複製中間体RNAの定量によるウイルス感染性評価に向けた基礎的検討

大浜 萌, 佐野大輔, 岡部 聡, 北島正章

Anammox 細菌の炭素固定経路の実験的検証

牛山美緑, 力石嘉人, 布浦拓郎, 押木 守, 金田一智規, 岡部 聡

DNA アプタマーを用いた簡易ノロウイルス検出法の開発

吉原 光, 北島正章, 佐野大輔, 岡部 聡, 高橋正宏, 佐藤 久

大腸菌の β-グルクロニダーゼ生産能の解析

菊地 凱, 北島正章, 岡部 聡, 高橋正宏, 佐藤 久

DNA アプタマーを用いた簡易ヒ素分析法の開発

松永光司, 奥山 優, 岡部 聡, 高橋正宏, 佐藤 久

詳細はこちらをご覧ください→第25回衛生工学シンポジウム

以下の論文の掲載が決定しました。

Selection of cellular genetic markers for the detection of infectious poliovirus

Sano, D., Tazawa, M., Inaba, M., Kadoya, S., Watanabe, R., Miura, T., Kitajima, M., Okabe, S.

Journal of Applied Microbiology, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2017年研究業績

本研究室卒業生の石崎創とMohan Amarasiriが、第20回日本水環境学会シンポジウムにおいて博士研究奨励賞(オルガノ賞)を受賞しました。Congratulations!!!

本研究室の門屋俊祐(修士2年)が、2017年度日本微生物生態学会環境ウイルス研究部会集会において優秀発表賞を受賞しました。Congratulations!!!

以下の論文の掲載が決定しました。

Genetic diversity of marine anaerobic ammonium-oxidizing bacteria as revealed by genomic and proteomic analyses of ‘Candidatus Scalindua japonica’

Oshiki, M., Mizuto, K., Kimura, Z., Kindaichi, T., Satoh, H., Okabe, S.

Environmental Microbiology Reports, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2017年研究業績

以下の論文の掲載が決定しました。

Target virus log10 reduction values determined for two reclaimed wastewater irrigation scenarios in Japan based on tolerable annual disease burden

Ito, T., Kitajima, M., Kato, T., Ishii, S., Segawa, T., Okabe, S., Sano, D.

Water Research, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2017年研究業績

以下の論文の掲載が決定しました。

Microbial competition among anammox bacteria in nitrite-limited bioreactors

Zhang, L., Narita, Y., Gao, L., Ali, M., Oshiki, M., Ishii, S., Okabe, S.

Water Research, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2017年研究業績

以下の論文の掲載が決定しました。

Multiple-endpoints gene alteration-based (MEGA) assay: A toxicogenomics approach for water quality assessment of wastewater effluents

Fukushima, T., Hara-Yamamura, H., Nakashima, K., Tan, L.C., Okabe, S.

Chemosphere, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2017年研究業績

環境ウイルス研究会(2017年8月28日、東北大学川内北キャンパス)にて、以下の研究発表が行われます。

遊離塩素耐性ロタウイルスに見出されるアミノ酸変異

門屋俊祐、浦山俊一、布浦拓郎、北島正章、岡部聡、佐野大輔

以下の論文の掲載が決定しました。

Enrichment and physiological characterization of an anaerobic ammonium-oxidizing bacterium 'Candidatus Brocadia sapporoensis'

Narita, Y., Zhang, L., Kimura, Z., Ali, M., Fujii, T., Okabe, S.

Systematic and Applied Microbiology, accepted.

Enhancement of organic matter degradation and methane gas production of anaerobic granular sludge by degasification of dissolved hydrogen gas

Satoh, H., Bandara, W.M.K.R.T.W., Sasakawa, M., Nakahara, Y., Takahashi, M., Okabe, S.

Bioresource Technology, accepted.

Anammox biomass carrying efficiency of polyethylene non-woven sheets as a carrier material.

Cho, S., Jung, M., Ju, D., Lee, Y.H., Cho, K., Okabe, S.

Environmental Technology, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2017年研究業績

本研究室の成田柚子(修士2年)と小林香苗(修士2年)が、Water and Environment Technology Conference (WET2017)においてExcellent Presentation Awardを受賞しました。Congratulations!!!

Water and Environment Technology Conference (WET2017)(2017年7月22-23日、北海道大学)にて、以下の講演・研究発表が行われます。→終了しました

<Japan-YWP 6th International Symposium -Young professionals, be ambitious!->

Learning experiment around the world: A way to discover your full potential

Andri Taruna Rachmadi

My first overseas research experience in Europe

小林香苗

<WET2017 Oral / Poster Hybrid Presentation>

Genetic Factor of Rotavirus Determining Free Chlorine-Tolerance

Syunsuke Kadoya, Syun-ichi Urayama, Takuro Nunoura, Masaaki Kitajima, Satoshi Okabe, Daisuke Sano

A sulphur/limestone bed reactor enabling cost-efficient biological nitrate removal on regeneration water from ion exchange

Kanae Kobayashi, Tom G.L. Vandekerckhove, Joery Janda, Sam Van Nevel, Siegfried E. Vlaeminck

Biological Hydroxylamine Disproportionation Mediated by Anaerobic Ammonium Oxidation Bacteria

Lin Gao, Lei Zhang, Mamoru Oshiki, Satoshi Okabe

Microbial competition among anammox bacteria in nitrite-limited bioreactors

Lei Zhang, Yuko Narita, Lin Gao, Muhammad Ali, Mamoru Oshiki, Satoshi Ishii, Satoshi Okabe

Enrichment and Physiological Characterization of an Anaerobic Ammonium Oxidizing Bacterium 'Candidatus Brocadia sapporoensis sp. nov.'

Yuko Narita, Lei Zhang, Zen-ichiro Kimura, Muhammad Ali, Takao Fujii, Satoshi Okabe

Influence of Anodic Respiration on SMP Production and Consequent Membrane Fouling Potential of Fouling Causing Bacteria

Rimana Islam Papry, Satoshi Okabe

Air-cathode Microbial Fuel Cell for Cost-effective Domestic Wastewater Treatment

N'Dah Joel Koffi, Satoshi Okabe

A Genetic Factor of Norovirus for Resistance to Free Chlorine Disinfection

Andri Taruna Rachmadi, Arata Nakamura, Masaaki Kitajima, Satoshi Okabe, Daisuke Sano

Histo-Blood Group Antigen (HBGA) Positive Bacteria in the Mixed Liquor Reduces the Human Rotavirus Concentration in Membrane Filtration Effluent

Mohan Amarasiri, Hiroki Kawai, Masaaki Kitajima, Satoshi Okabe, Daisuke Sano

Fluorescence Resonance Energy Transfer Aptasensor for Norovirus Detection

Charuka Meegoda, Masaaki Kitajima, Daisuke Sano, Hisashi Satoh

学会の詳細はこちらをご覧ください→WET2017

Japan-YWPシンポジウムの詳細はこちらをご覧ください→Japan-YWP International Symposium

以下の論文の掲載が決定しました。

Membrane fouling induced by AHL-mediated soluble microbial product (SMP) formation by fouling-causing bacteria co-cultured with fouling-enhancing bacteria

Ishizaki, S., Sugiyama, R., Okabe, S.

Scientific Reports, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2017年研究業績

CENSAM 10th Annual Workshop (2017年6月29-30日, シンガポール国立大学, シンガポール) にて、以下の発表が行われます。→終了しました。

<口頭発表>

Electrochemical and colorimetric aptasensor technologies for rapid detection of viral contaminants in water

Masaaki Kitajima

詳細はこちらをご覧ください→CENSAM Workshop 2017

CENSAM 10th Annual Workshop (2017年6月29-30日, シンガポール国立大学, シンガポール) にて、以下の発表が行われます。→終了しました。

第 4 回環境水質工学シンポジウム (2017年6月17日, 北海道大学, 札幌) にて、以下の発表が行われます。→終了しました。

CENSAM 10th Annual Workshop (2017年6月29-30日, シンガポール国立大学, シンガポール) にて、以下の発表が行われます。→終了しました。

<口頭発表>

Removal of rotavirus by microfiltration in the presence of HBGA-positive bacteria

Mohan Amarasiri, Hiroki Kawai, Masaaki Kitajima, Satoshi Okabe, Daisuke Sano

A Comprehensive study: Genetic factors of norovirus for determining free chlorine susceptibility

Andri Taruna, Masaaki Kitajima, Toyoko Nakagomi, Osamu Nakagomi, Satoshi Okabe, Daisuke Sano

<ポスター発表>

遊離塩素耐性に寄与するロタウイルス遺伝的ファクターの同定

門屋俊祐、浦山俊一、布浦拓郎、北島正章、岡部聡、佐野大輔

日本学術会議若手アカデミー 第2回若手科学者サミット(2017年6月2日, 日本学術会議 講堂, 東京) にて、北島助教による研究発表が行われます。→終了しました。

詳細はこちらをご覧下さい→第2回若手科学者サミット

ノロウイルスminiシンポジウム (2017年5月29日, 北里大学, 東京) にて、以下の発表が行われます。→終了しました。

<口頭発表>

胃腸炎ウイルスの遊離塩素感受性に影響を与える遺伝的ファクターに関する研究

佐野大輔

DNAアプタセンサー:ノロウイルスの迅速・高感度検出のための新技術

北島正章

以下の論文の掲載が決定しました。

Bacteriophage removal efficiency as a validation and operational monitoring tool for virus reduction in wastewater reclamation: Review

Amarasiri, M., Kitajima, M., Nguyen, T.H., Okabe, S., Sano, D.

Water Research, accepted.

本年の研究室の業績はこちらをご覧ください→2017年研究業績

ノロウイルスのアプタマーに関する以下のBook Chapterが出版されました。

Aptamer: The Potential Application to Norovirus Research, Diagnosis, and Therapeutics

Seiya Hirano, Daisuke Sano, Satoshi Okabe and Masaaki Kitajima

In Noroviruses: Outbreaks, Control and Prevention Strategies

詳細はこちらをご覧下さい→Noroviruses: Outbreaks, Control and Prevention Strategies

本研究室のMohan Amarasiri(博士3年)の研究テーマ「下水処理におけるウイルス除去効率の向上」が北海道大学大学院工学研究院/大学院工学院/工学部 広報誌「えんじにあRing」第410号 (2017年4月) で紹介されました。

記事の詳細はこちらをご覧ください→えんじにあRing

The 19th International Symposium on Health-Related Water Microbiology (2017年5月15~19日, ノースカロライナ大学チャペルヒル校) にて、以下の発表が行われます。→終了しました。

<口頭発表>

Electrochemical and colorimetric DNA aptasensor technologies for rapid norovirus detection

Masaaki Kitajima, Seiya Hirano, Akihiro Okamoto, Daisuke Sano, Hisashi Satoh, Satoshi Okabe

Performance target of virus reduction efficiency in wastewater reclamation:Effect of tolerable health risk, dose-response, and reliability

Toshihiro Ito, Tsuyoshi Kato, Satoshi Ishii, Takahiro Segawa, Masaaki Kitajima, Satoshi Okabe, Daisuke Sano

Campylobacter and Arcobacter source tracking in a feshwater lake environment

Mayumi Kobayashi, Qian Zhang, Mitsuto Maeda, Akiho Miyamura, Takahiro Segawa, Satoshi Okabe, Satoshi Ishii

Predicting the occurrence of human pathogens and associated health risks in surface waters. Comparison between two predictive models: Bayesian network and decision tree

Shin Giek Goh, Nazanin Saeidi, Xiaoqiong Gu, Genevieve Vergara, Liang Liang, Masaaki Kitajima, Karina Yew-Hoong Gin

学会の詳細はこちらをご覧下さい→International Symposium on Health-Related Water Microbiology

The 19th International Symposium on Health-Related Water Microbiology (2017年5月15~19日, ノースカロライナ大学チャペルヒル校) にて、以下の発表が行われます。→終了しました。

佐野大輔准教授と稲葉愛美博士研究員が東北大学に異動しました。

-

2025年5月30日

15th Asian Symposium on Microbial Ecology (ASME2025)にてM1の池田澪さんがポスター賞を受賞しました!おめでとうございます🎉🎉🎉

-

2025年3月18日

学部4年生 池田澪さん、宇貫真布さんが第59回日本水環境学会にてライオン賞を受賞しました!Congratulations!!

-

2024年9月20日

博士課程 松尾稜介君がYoung Scienetist Award (2024 the 14th Asian Symposium of Microbial Ecology)を受賞しました!おめでとうございます!

-

2024年3月7日

B4 田村知暁君が日本水環境学会ライオン賞を受賞しました!やったね!

-

2023年9月13日

岡部聡教授がIWA(国際水協会)よりArdern-Lockett Award 2023を受賞しました!

-

2023年6月13日

岡部聡教授が日本水環境学会 学術賞を受賞しました!!

-

2023年4月7日

北島正章准教授が文部科学大臣表彰 若手科学者賞を受賞しました。おめでとうございます!!

-

2023年3月16日

第57回日本水環境学会年会(松山)にて糸入さん(M2)がクリタ賞、小原さん(B4)がライオン賞を受賞しました。おめでとうございます!!

-

2021年3月12日

第58回環境工学研究フォーラムにて、荒川さん(M2)が環境技術・プロジェクト賞を受賞しました。おめでとうございます!!

-

2021年3月12日

The Water and Environment Technology Conference 2021にて、松尾君(D1)がExcellent Presentation Award (WET Swing Award)を受賞しました。Congratulations!

-

2021年3月12日

第55回日本水環境学会年会にて、安藤宏紀(学部4年)が年会学生発表特別賞(ライオン特別賞)を受賞しました。

-

2021年3月12日

第55回日本水環境学会年会にて、石崎知依, 松尾稜介, 渡部慶彦(修士2年)の3名が年会優秀発表特別賞(クリタ特別賞)を受賞しました。

-

2021年3月5日

小林香苗(博士3年)が北海道大学大塚賞を受賞しました。

-

2020年12月18日

荒川千智(修士1年)が令和2年度 環境創生工学専攻 水代謝システム講座 第13回修士論文中間発表会にて優秀発表賞を受賞しました。

-

2020年12月18日

森本衣美(修士1年)が令和2年度 環境創生工学専攻 水代謝システム講座 第13回修士論文中間発表会にて最優秀発表賞を受賞しました。

-

2020年3月27日

第54回日本水環境学会年会(中止:講演要旨原稿を審査)にて、上薗亮達(修士1年)が年会優秀発表特別賞(クリタ特別賞)を受賞しました。

-

2020年3月27日

第54回日本水環境学会年会(中止:講演要旨原稿を審査)にて、市原りえ(学部4年)が年会学生発表特別賞(ライオン特別賞)を受賞しました。

About水質変換工学研究室について

私達は、バイオテクノロジーを駆使した環境汚染物質の分解・除去技術

廃水(廃棄物)から電気エネルギーを直接回収(バイオ燃料電池)する技術

微生物を触媒として用いるバイオものづくり(半人工光合成プロセス)

薬剤耐性菌・バイオフィルムの動態解明などの研究を行っています

Research

水質変換工学研究室では高専編入生、

博士課程後期学生および博士研究員を募集しています

| 研究内容 |

窒素代謝微生物の生理生態学 嫌気性アンモニウム(anammox)法・発酵プロセスの廃水処理への応用 人工光合成・生物電気化学プロセスによる水処理・有価物生産 薬剤耐性微生物の動態 バイオフィルム形成メカニズムの解析 |

|---|

| 問い合わせ |

その他:在籍中の経済的支援については個別に相談に応じます。 より詳細な情報は、「学生/##博士研究員の募集について」と題したメールにより問い合わせて下さい。 岡部聡 sokabe[at]eng.hokudai.ac.jp 日本学術振興会による特別研究員の公募(国内DC/PD 例年5月、外国人特別研究員 例年7月)への応募もサポートいたしますのでご相談ください。 日本人の方|外国人の方 |

|---|