窒素循環

窒素代謝微生物の生理学的特性評価

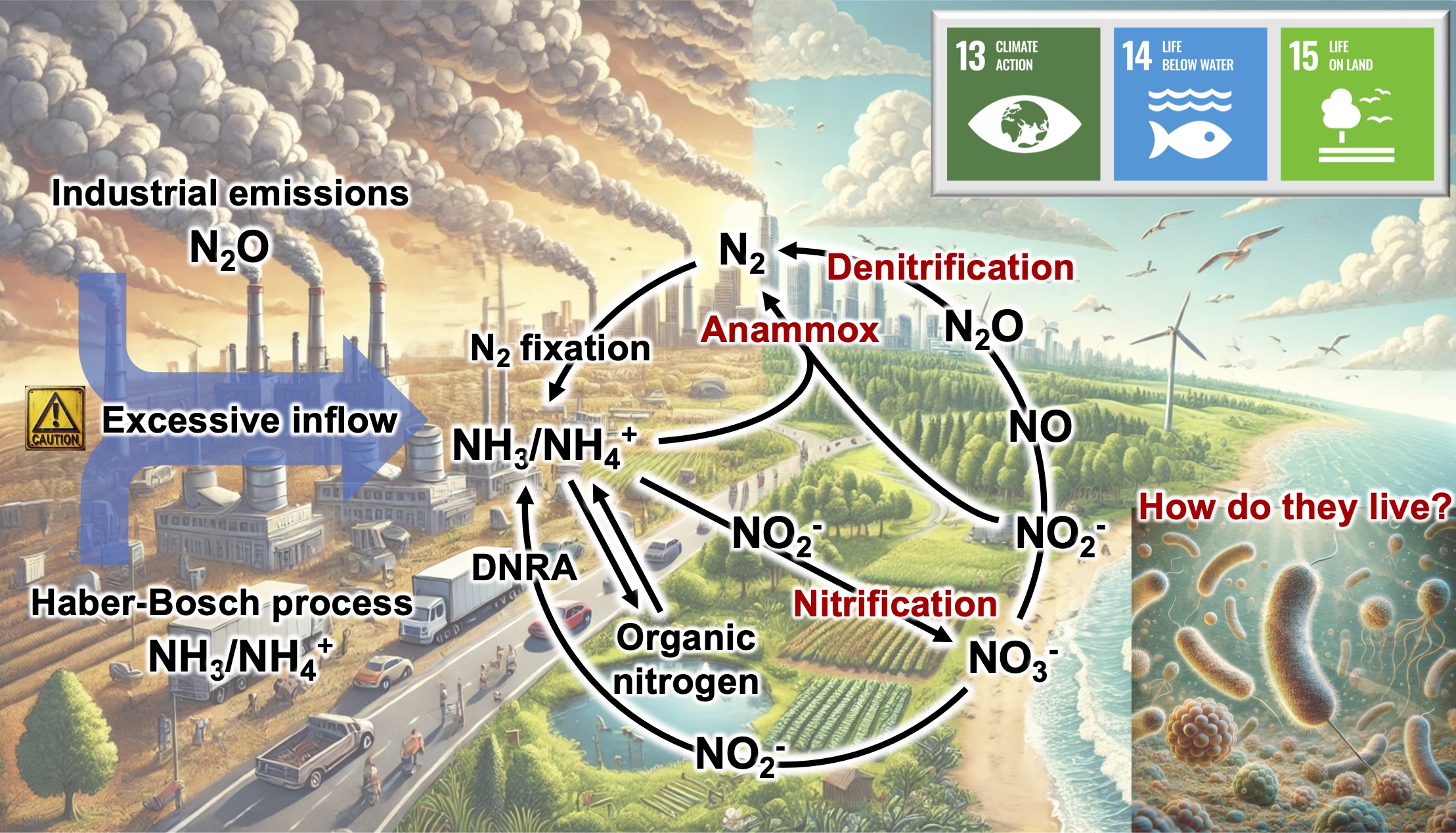

地球の窒素循環は、多種多様な微生物の働きによって維持されてきました。しかし、近年の人間活動によって窒素のバランスが乱れ、赤潮や青潮の発生、一酸化二窒素などの温室効果ガスの増加といった問題が顕在化しています。今後も人間活動が地球の窒素循環に与える影響はさらに強まると予想され、持続可能な社会を実現するためには、この問題の解決が急務です。我々は、窒素循環に関わる微生物の生理生態に注目し、その働きを活用することで持続可能な社会の構築を目指しています。本研究室では特に、嫌気性アンモニウム酸化(anammox)や硝化、脱窒に焦点を当てています。

anammox細菌の生理学的特性評価

Anammox細菌は、嫌気条件下で亜硝酸イオンを電子受容体としてアンモニウムを窒素ガスに変換する反応(anammox)を行い、窒素循環に大きく貢献しています。Anammox細菌の細胞構造は他の細菌と比べて非常にユニークであり、未解明の点も多く残されています。また、Anammox細菌は非常に増殖が遅く、培養が難しい細菌としても知られており、その生理学的特性を正確に把握することは容易ではありません。10年以上にわたりAnammox細菌の集積培養を続けている本研究室では、高純度かつ高濃度のAnammoxリアクターを保有しており、世界のトップランナーとしてその生理学的特性の解明に取り組んでいます。

硝化細菌・脱窒菌の生理学的特性

硝化に関与する微生物には、アンモニアを亜硝酸に酸化するアンモニア酸化古細菌・細菌(AOA・AOB)、亜硝酸を硝酸に酸化する亜硝酸酸化細菌(NOB)、さらにアンモニアから硝酸までの酸化反応を単独で行う完全アンモニア酸化(comammox)細菌が存在します。また、嫌気条件下で硝酸や亜硝酸を窒素ガスに変換する脱窒菌により、環境中の窒素の主な損失が起こっています。これらの硝化細菌や脱窒菌は多種多様であり、未解明な部分も多く残されています。また、これらの細菌が駆動する窒素循環において、強力な温室効果をもつ亜酸化窒素(N2O)ガスが排出されることが明らかになっており、この排出削減が課題となっています。本研究室では、これら細菌の基礎的な生理学的特性や、異なる細菌種間の相互関係に着目し、包括的な理解を目指しています。

論文情報 (詳細は業績をご覧ください)

Kobayashi K, Nishina K, Fukushima K, Onishi Y, Makabe A, Oshiki M, Koba K, Okabe S.

ISME J. 2025.

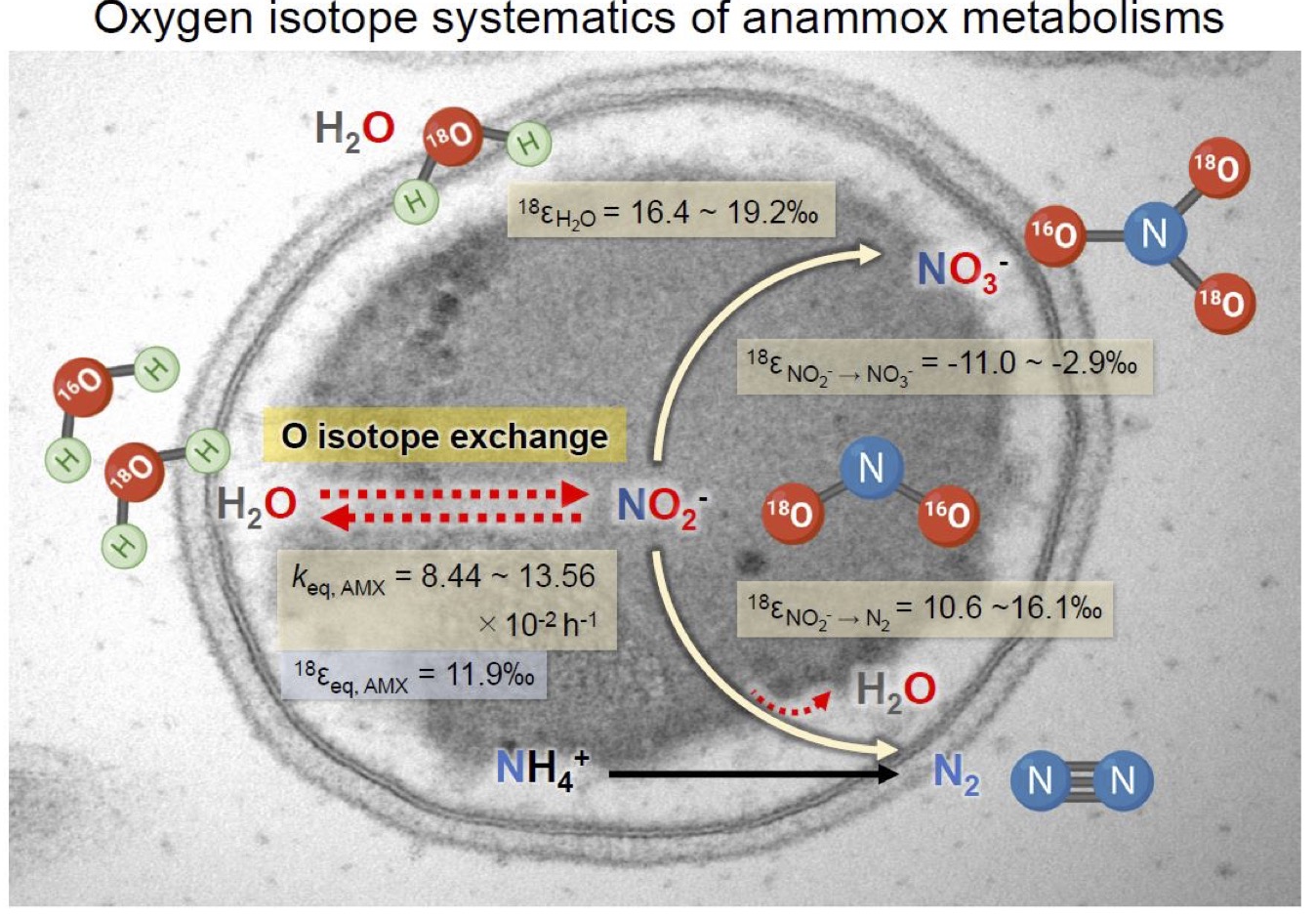

海洋における固定窒素の損失は、主に脱窒とアナモックス(嫌気的アンモニウム酸化)によって進行します。これらの反応の寄与を評価するためには、反応中に生じる窒素および酸素の安定同位体分別(特に18O)が重要な指標となります。しかし、アナモックス反応に伴う酸素同位体の分別効果(18ε)はこれまで十分に解明されていませんでした。本研究では、海洋性アナモックス菌「Ca. Scalindua sp.」の高度集積培養系を用い、異なる酸素同位体組成の水を用いたバッチ実験と数値モデルを組み合わせることで、NO₂⁻からN₂への還元、NO₂⁻からNO₃⁻への酸化、および水由来の酸素取り込みに関する18εを初めて定量しました。さらに、NO₂⁻とH₂O間の酸素同位体交換が生物学的に著しく促進されていることを示し、その速度定数(keq, AMX)を新たに導入しました。これにより、NO₃⁻やNO₂⁻の酸素同位体比が環境水の影響を強く受けることが明らかとなり、これらを地球化学トレーサーとして用いる際には、アナモックスによる同位体交換の影響を慎重に評価する必要があることが明らかとなりました。本成果は、窒素循環の解明に資するとともに、同位体解析を用いた海洋環境研究の高度化に貢献するものです。

より詳細な情報は以下のページをご覧下さい

Article page

Oshiki M, Takahashi K, Kawasaki S, Choi H, Park J, Kim K, Bae H, Okabe S, Lee C.

Microbes Environ. 2025. 40:ME25001

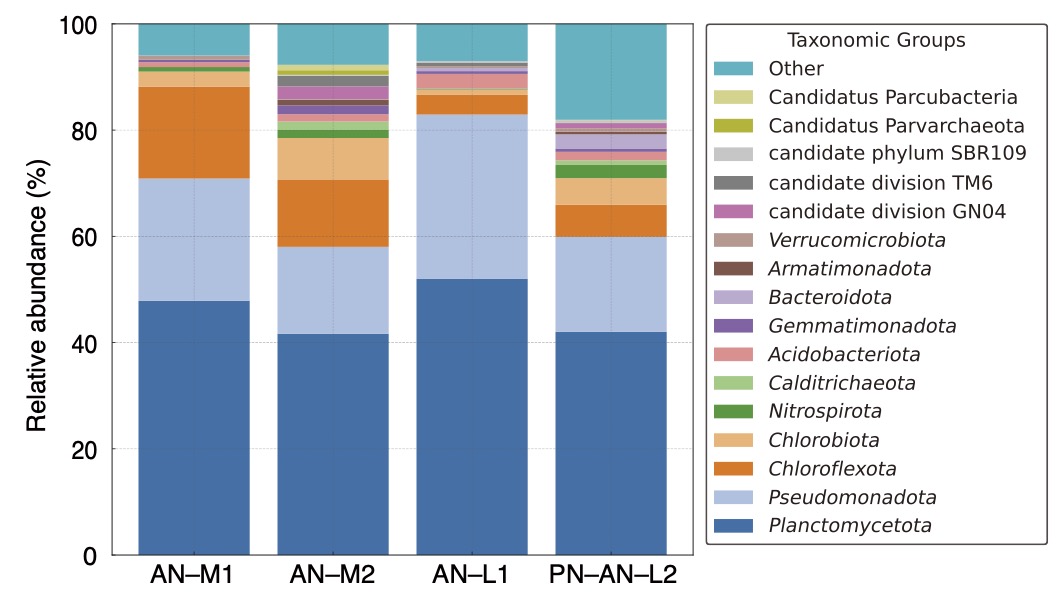

低温や低濃度アンモニア条件に対応したアナモックスおよび部分亜硝化-アナモックス(PN-anammox)プロセスにおける微生物群集構造とその機能的役割に関する研究成果が発表されました。本研究では、複数の温度条件下で運転された実験室バイオリアクターのバイオマスについて16S rRNA遺伝子アンプリコン解析を実施し、微生物群集構造を詳細に解析しました。その結果、主要なアナモックス菌であるJettenia sp.が優占し、酸素除去や硝酸還元に関与するSulfurisoma sp.やZeimonas sp.などの共存菌が広範囲に分布していることが明らかになりました。特にこれらの共存菌は、アナモックス反応に必要な亜硝酸の供給や酸素除去に貢献しており、反応系の安定性と窒素除去効率を支える重要な存在と考えられます。

また、Sulfurisoma sp.やZeimonas sp.は世界各地の下水処理施設にも普遍的に存在していることが、微生物データベース解析により示されました。本研究は、寒冷地や冬期、低負荷処理条件でも機能する窒素除去プロセスの設計・運用において、微生物生態の理解が鍵であることを示す重要な成果です。

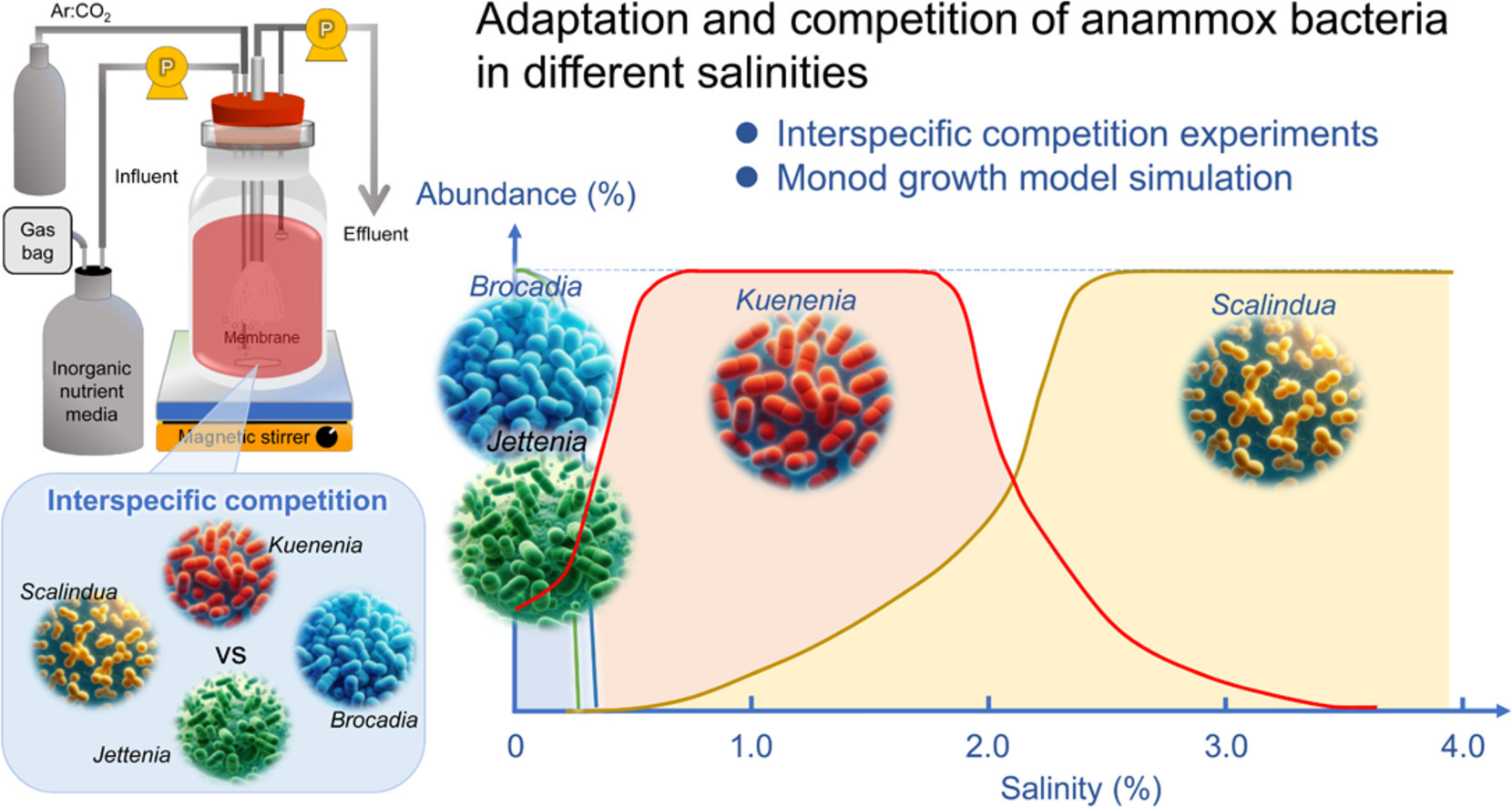

得られたデータを基に塩分濃度の影響を考慮したMonod成長モデルを構築し、塩分濃度ごとの優占種を予測しました。さらに、膜分離バイオリアクターを用いた実験によりモデルの妥当性を検証しました。その結果、淡水環境ではCa. Brocadiaが優勢である一方、塩分濃度が高い環境ではCa. Scalinduaが優位性を示すことが明らかになりました。この研究は、塩分濃度が異なる環境や排水処理施設でのanammoxプロセスの設計と運用に新たな知見を提供します。

より詳細な情報は以下のページをご覧下さい

Article page

Okabe S, Kamizono A, Kawasaki S, Kobayashi K, Oshiki M.

Water Res. 2025. 271:122883.

水環境における窒素循環に重要な役割を果たす嫌気性アンモニア酸化(anammox)細菌は、淡水から海水域までさまざまな環境に生息しています。しかし、塩分濃度がこれらの細菌の生息域や競争関係に与える影響は十分に解明されていません。本研究では、Ca. Brocadia sinica、Ca. Jettenia caeni、Ca. Kuenenia stuttgartiensis、Ca. Scalindua sp.の4種のanammox細菌を対象に、塩分濃度に応じた成長特性と競争関係を詳細に評価しました。

得られたデータを基に塩分濃度の影響を考慮したMonod成長モデルを構築し、塩分濃度ごとの優占種を予測しました。さらに、膜分離バイオリアクターを用いた実験によりモデルの妥当性を検証しました。その結果、淡水環境ではCa. Brocadiaが優勢である一方、塩分濃度が高い環境ではCa. Scalinduaが優位性を示すことが明らかになりました。この研究は、塩分濃度が異なる環境や排水処理施設でのanammoxプロセスの設計と運用に新たな知見を提供します。

より詳細な情報は以下のページをご覧下さい

Article page

論文等の業績

Key Achievements

- Dual nitrogen and oxygen isotope fractionation during anaerobic ammonium oxidation by anammox bacteria

Kobayashi K, Makabe A, Yano M, Oshiki M, Kindaichi T, Casciotti K, Okabe S.

ISME J. 2019. 13:2426–2436. - Ecology and physiology of anaerobic ammonium oxidizing (anammox) bacteria

Oshiki M, Satoh H, Okabe S.

Environ Microbiol. 2016 18:2784–2796. - Development of high-rate anaerobic ammonium-oxidizing (anammox) biofilm reactors

Tsushima I, Ogasawara Y, Kindaichi T, Satoh H, Okabe S.

Water Res. 2007. 41:1623–1634. - Fate of 14C-Labeled microbial products derived from nitrifying bacteria in autotrophic nitrifying biofilms

Okabe S, Kindaichi T, Ito T.

Appl Environ Microbiol. 2005. 71:3987–3994. - In situ analysis of nitrifying biofilms as determined by in situ hybridization and the use of microelectrodes

Okabe S, Satoh H, Watanabe Y.

Appl Environ Microbiol 1999. 65:3182–3191.