研究室概要 - About us -

材料化学工学研究室は化学工学的な手法による効率的な材料開発を目指している研究室です。 材料そのものの機能だけでなく、それを効率良く製造するプロセスやその新規用途まで視野に入れて開発に取り組んでいるのが研究室の特徴です。

現在は主に触媒や吸着剤として利用可能な多孔質材料の開発に取り組んでいます。例えば、原料を凍結して材料を合成する新しいプロセスを利用して、ユニークな特性を持つ材料を製造しております。 その他、独自の手法によるカーボンナノチューブ/ナノファイバーの製造に関する研究も行っております。

現在は主に触媒や吸着剤として利用可能な多孔質材料の開発に取り組んでいます。例えば、原料を凍結して材料を合成する新しいプロセスを利用して、ユニークな特性を持つ材料を製造しております。 その他、独自の手法によるカーボンナノチューブ/ナノファイバーの製造に関する研究も行っております。

| |

|

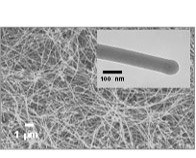

繊維状炭素は一般的に化学気相成長(CVD)法で製造されていますが、この手法には製造コストが高いという問題点があります。そこで当研究室では、原料液をパルス状で高温反応器に導入する液パルスインジェクション(LPI)法を開発しました。

この方法により繊維状炭素の高効率製造が可能となり、現在では繊維状炭素の構造制御や高機能化等、更なる検討を進めています。

キーワード:炭素繊維、液パルスインジェクション法、カーボンナノファイバー、カーボンナノチューブ

|

|

| CNFのSEM像 |

|

|

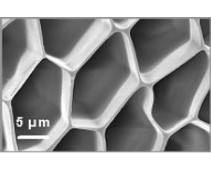

| マイクロハニカム構造体は、粒子状多孔質材料では困難とされている短い拡散距離と低い圧力損失の両立が可能な材料です。また、比表面積が大きく、伝熱速度や物質移動速度が大きいなどの特徴をもち、吸着剤や触媒への応用を検討しています。

キーワード:氷晶テンプレート、マイクロハニカム、吸着剤、触媒

|

|

マイクロハニカム構造体 |

| |

|

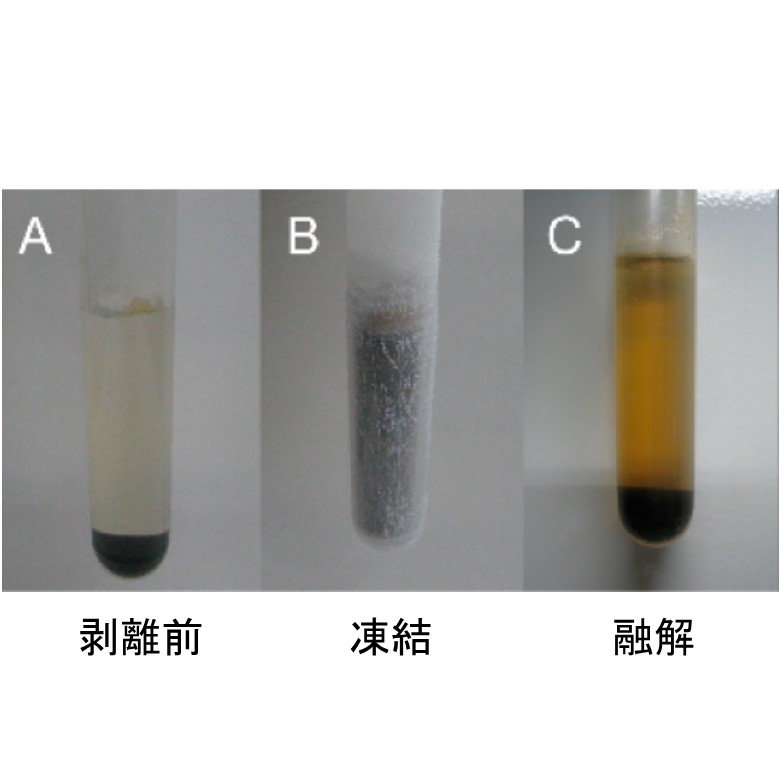

当研究室では、迅速な凍結・融解操作により,酸化グラファイトから高収率で酸化グラフェン(ナノシート)分散溶液を得ることに成功しています。この手法により、従来法で課題であったグラフェンシートの破砕を抑制しながら比較的容易に酸化グラフェンを得ることが可能となりました。

また、得られた酸化グラフェンを用いた応用検討も行っています。

キーワード:酸化グラフェン、グラフェン、超音波剥離法、凍結融解法、蓄電材料、固体触媒、複合材料

|

|

酸化グラファイト剥離の様子 |

|

|

|

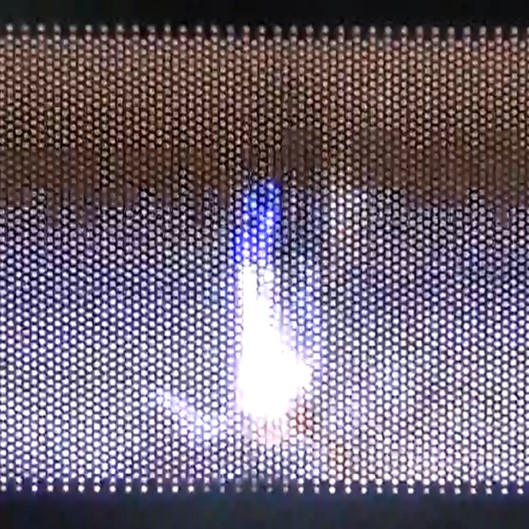

物質を選択的に加熱できるというマイクロ波加熱特有の特徴に注目して、試料を簡便かつ高効率に加熱するプロセスについて研究しています。

これまでの研究で、酸化グラフェン由来炭素材料の低欠陥化プロセスや多孔質炭素材料の細孔を発達させる賦活プロセス、CNFの黒鉛化プロセスへの応用に成功しています。

キーワード:マイクロ波、グラフェン、酸化グラフェン、CNF、賦活、カーボンゲル |

|

マイクロ波照射時の様子 |

| |

|

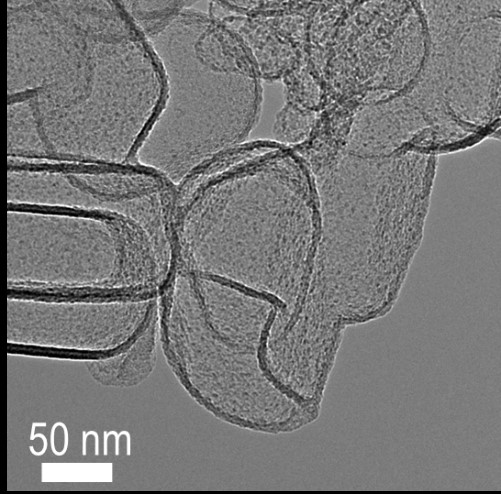

SiやTiO2などの無機物質は、炭素とナノレベルで複合化することで有用な材料として活用できることが知られています。

その製造方法として近年報告されている手法は高性能のものが得られる反面、高コスト・低生産性であることが殆どです。そこで、当研究室では比較的低コストで生産性の高いCVD法を利用・発展させたナノ複合材料合成プロセスの開発を行っています。

キーワード:CVD、ナノ複合材料、無機物質 |

|

| TiO2のTEM像 |

|

|

|

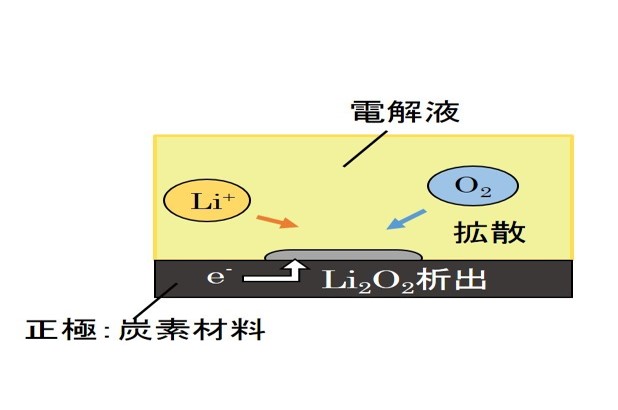

リチウム空気電池はリチウム金属と気体酸素からエネルギーを取り出す次々世代の二次電池です。

現行のリチウムイオン電池と異なり電池外部から反応物を供給できることから、ガソリンに比肩するほど大きな理論エネルギー密度を持っており、主に自動車用電源としての利用が想定されています。

本研究室では独自の炭素材料とその構造制御技術を駆使して、新規空気極の開発に取り組んでいます。

キーワード:カーボンゲル、カーボンナノファイバー、リチウム空気電池 |

|

| リチウム空気電池 |