エネルギー変換システム設計分野

研究内容

クリーン・コール・テクノロジー

ガス化燃料電池複合発電用触媒の開発、ヘテロ元素のケミストリーの解明、高温ガスクリーニング法の構築、劣質・未利用炭素資源コークス化技術の確立

経済産業省は、CO2排出量の多い老朽化した石炭火力を2030年度までに段階的に休廃止する一方、環境性能の優れた石炭火力の新設は認める方針を表明した(2020年7月3日)。石炭ガス化と燃料電池を組み合わせたガス化燃料電池複合発電(IGFC)は、高い発電効率を実現できることから、現行法に比べCO2 排出量を30%以上削減可能な次世代型発電法として有望である。このような観点から、当研究室ではIGFC用高活性触媒の開発、生成する燃料ガス(主成分はH2とCO)中に微量に含まれるヘテロ化合物(HCl、H2S、NH3など)の挙動解析と高温除去システムの確立に取り組んでいる(特開2005-162988、特開2015-024400)。また、有機資源化学や計算化学に基づき、劣質・未利用炭素資源から高強度コークスを製造する手法の開発も行っている。

環境調和型製鉄プロセス

低品位鉄鉱石アップグレーディング法の開発、化学気相浸透法を用いる炭素内装鉱の製造、水銀化合物の発生挙動の解明と排出制御法の確立、製鋼スラグ中のリンの選択的分離回収技術の構築

よく知られているように、鉄は現代文明社会を支える基幹素材の1つである。現在、その主たる原料である鉄鉱石は100%輸入に依存しており(90%はオーストラリアとブラジル)、今後、不純物の増加により鉄含有量が低下(劣質化)すると予想されている。これは、製鉄プロセスにおけるエネルギー使用量の増加、CO2排出量の増大および生産性の低下を引き起こす。そこで当研究室では、アルカリ処理を用いる低品位鉄鉱石アップグレーディングプロセスの開発(NEDOプロジェクト)や化学気相浸透法を用いる炭素内装鉱の製造(NEDOプロジェクト、特開2017-193742)に取り組むとともに、製鉄に係わる水銀化合物の排出制御法や製鋼スラグからのリンの選択的回収法の開発を推し進めている。

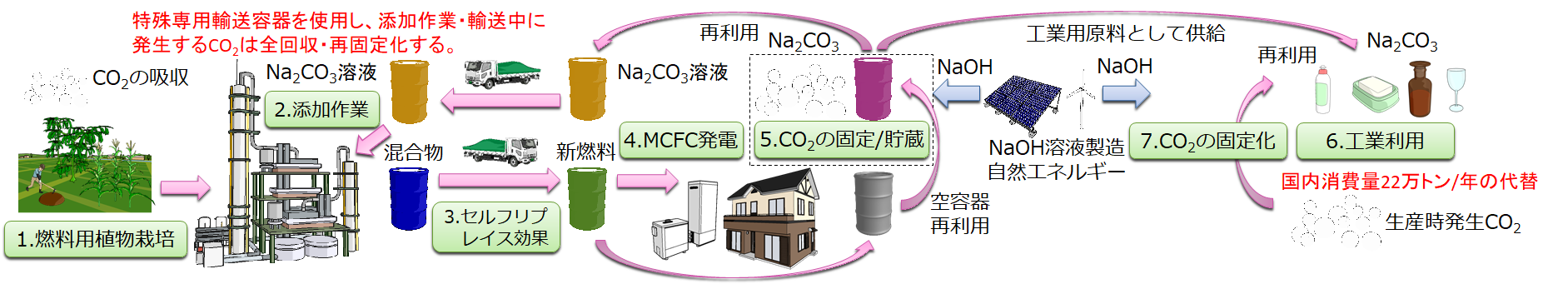

カーボンリサイクル

炭素循環型発電システムの開発、量子化学計算を用いたCO2転換触媒の設計

本研究では、「資源・エネルギー・環境」の3問題を同時解決することを最大の目的に、バイオマス等の劣質・未利用炭素資源を原料とし、エネルギー効率が高く、かつ、CO2も資源と捉え、これを分離・回収して工業および触媒の原料として再利用できるカーボンサイクル型発電システムの開発を目指している。本システムでは、バイオマスや褐炭に水溶性金属カチオンを加え、セルフリプレイス効果により高いガス化反応性を有する燃料に転換し、これを溶融炭酸塩型燃料電池のセル内でガス化して、H2とCO2は電池内で循環させ、一方、余剰CO2は電極側で濃縮し、それを水酸化物に吸収させ固定化し、その固定化物を再び添加触媒や工業原料として利用する点に最大の特徴を有する。 我々は、また、火力発電所や製鉄所といった大規模施設由来のCO2に特化したCO2転換触媒の設計・開発も推し進めている。

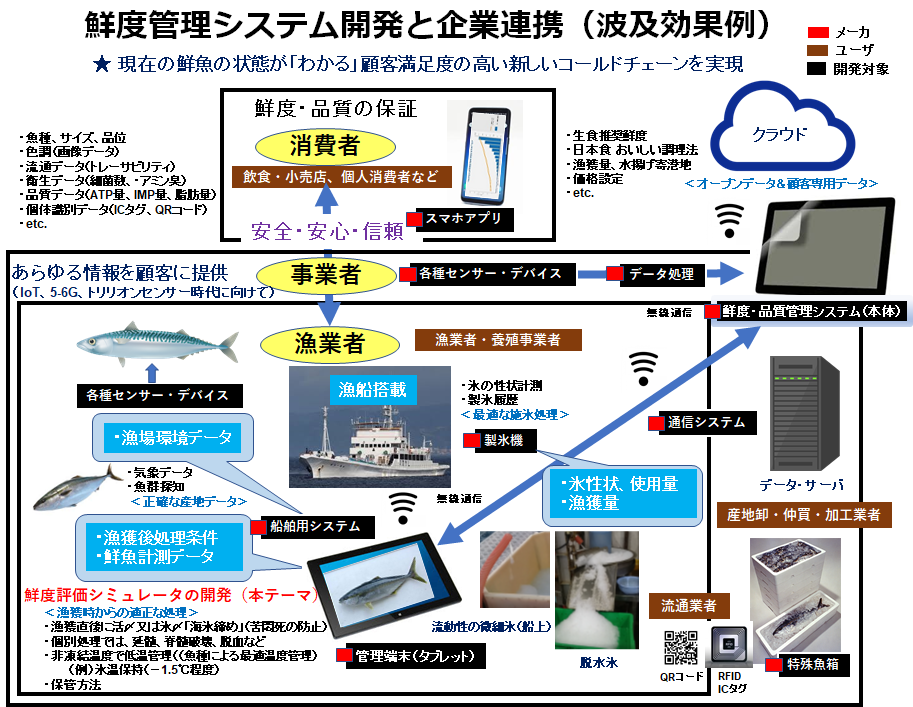

水圏生産サイエンス

魚介類の食べ頃の「見える化」装置の開発、ICTを利活用した魚介類の鮮度評価システムの開発と実証

魚介類の産地や消費地における卸売市場では、鮮度が取引価値を決定する1つの重要な基準となっており、その評価指標としてK値が提唱されている。しかし、この値は死後の水産動物の任意部位をサンプリングし、種々の前処理後に成分分析を行い算出するため、流通現場でのリアルタイム評価は出来ない。このような観点から、当研究室では魚介類の大きさ、死後の経過時間や保存温度などの情報から、K値を予測する評価システムを開発し(特願2020-037546)、現在、産業技術総合研究所および東京電機大学と共同で、食べ頃の見える化装置やICTを利活用した鮮度評価システムの開発に取り組んでいる。