すごいね!クールラボラトリー[研究者紹介]

バイオエンジニアリング分野 磁気共鳴工学研究室

○研究分野/代謝、量子化学、ケミカルバイオロジー、医用工学、磁気共鳴イメージング

○研究テーマ/核偏極NMR/MRI技術の開発と診断への応用

○E-mail/smatsumoto[a]ist.hokudai.ac.jp

健康寿命と医療費の課題解決を目指して

病気による代謝の違いを映し出す新MRI診断技術を開発

被爆リスクのない“超偏極タグ”の確立を目指して

超高齢社会の現代日本では健康寿命の重要性が唱えられる一方で、高齢者に関わる医療費の増加が喫緊の課題となっている。

磁気共鳴工学研究室の松元慎吾准教授は「この両者を同時に解決に導く鍵は早期診断・早期治療」と考え、生体内で起こるさまざまな代謝を分子レベルで可視化する分子イメージングが実施できる新しいMRI画像診断技術の開発に取り組んでいる。

通常、臓器の形状を見る形態画像だけでは診断が付かない場合、放射性同位元素で標識した医薬品を体内に投与してその動きを見るPET検査などの核医学検査に移行する。

「このとき、なぜ放射性同位元素を使うかというと、普通の安定同位体が発する信号は非常に小さく、一般的な画像診断装置で検出することができないから。分子イメージング診断にはその何万倍もの検出感度を持つ放射性同位元素が適しているとされてきました。ただし、放射性同位元素は微量ですが患者さんや医療従事者双方に被爆リスクがあり、使える回数も限られる。そこで台頭してきたのが、安定同位体の感度を上げる〈超偏極〉という技術です」

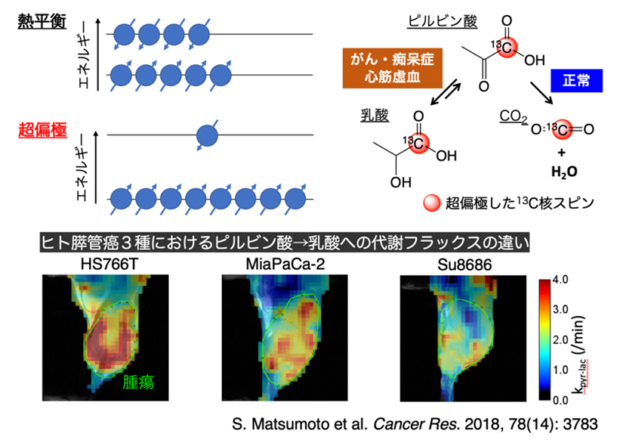

水素1Hや炭素13(13C)などの原子核は一つ一つが小さな磁石のような性質を持っており、強力な磁場の中では原子核の磁石の向きが、外部磁場のN極・S極に対し平行あるいは反平行になる。「普段はバラバラになっている磁石の向きを量子的にどちらかの極に揃えることで信号が強くなり、MRIで高感度に検出できるようになる。この超偏極状態の原子核は“核偏極タグ” (※図1)とも呼ばれ、現在世界各国で医療応用が進められています」

※図1

超偏極状態にした13Cで標識したピルビン酸を体内に注入すると、正常組織では水と二酸化炭素へ代謝されるが、癌組織ではその経路がブロックされ主に乳酸へと代謝される。この乳酸の位置や広がり方で癌組織を特定できる。また、ピルビン酸はもともと体内に豊富にある物質なので副反応が少なくより安全な検査が実現できる。

誰でもどこででも使える常温低磁場核偏極装置を

安定同位体に超偏極を誘導する技術には動的核偏極法(DNP)が知られているが、3T以上の超電導磁石と約マイナス270度の超低温条件という特殊な環境を整えるため、その装置は専用スペースを必要とするうえに初期コストが億単位と非常に高額。ハイエンドな性質がそのまま普及拡大の障壁にもなっている。

このDNPを米国立がん研究所で長年研究していた松元准教授は北大に着任後、低価格でより汎用性の高い超偏極装置の開発に着手。小動物向け超偏極1H-MRIの開発製造を手がける日本レドックス株式会社と自治医科大学分子病態治療研究センターの武田憲彦教授たちと共同研究チームを結成した。

2021年2月には同チームによるパラ水素誘起偏極法(PHIP)型の13C励起装置を発表(※図2)。常温かつ低磁場、つまり普通の部屋で超偏極分子を作り出せる量子技術を開発した。

「パラ水素誘起偏極法はまず超偏極状態の水素核1Hを作り、その量子状態を炭素に移す二段階を踏みます。我々はその“移す”ステップをより選択的かつ効率よくするための最適化を探り、それを実現する量子技術の特許を申請しています」

※図2 特に注目は分子が超偏極状態を誘導する「励起時間」。これまでのDNP技術では数時間かかっていた励起時間を「約1分」に短縮できるプロトタイプ機が完成した。

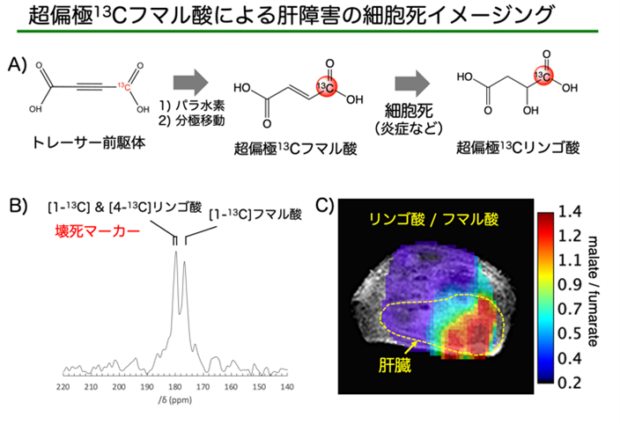

感度10万倍のフマル酸で細胞死イメージングに成功

この装置を使って松元准教授たちは通常時の13Cの10万倍強力な信号を出す超偏極13Cフマル酸を作成。肝臓の細胞死が起き細胞膜が壊れている生体に外来的にフマル酸を投与すると、細胞の内側から外に放出された酵素フマラーゼによってフマル酸はリンゴ酸に代謝される。この反応に着目した松元准教授たちは細胞死トレーサーとなる超偏極13Cフマル酸を肝障害モデルマウスに投与。肝臓のMRI撮像を行い、PHIPでは世界初の細胞死イメージングに成功した(※図3)。

現在、共同研究はさらに進み、新たなメンバーとして国立循環器病研究センターと東レエンジニアリング株式会社が参加。前者は常温低磁場核偏極装置プロトタイプ機を用いた心臓病への応用研究を始め、後者は動物から人の臨床に適した実用機の開発に取りかかる。

「“MRI診断用の注射剤”を製造する本機が最終的に人の治療診断に使えるようになるまでにはまだまだ長い道のりですが、確実に一歩一歩前に進んでいる現状です。磁気共鳴工学研究室が所属する生体情報工学コースは、機械と生物の両方に関心を持つ人材が集まるため、医療機器の研究開発に最適な環境です。学内には北大臨床研究開発センターがあり、実用化の際には煩雑な承認手続きの窓口になってくれる点も非常に心強く感じています」

※図3

肝障害マウスに投与した超偏極13Cフマル酸がリンゴ酸に変わっているところ(赤い部分)で細胞死が起きている様子が可視化された。

「将来的には、この水素ガスを用いた超偏極13C MRI代謝イメージング技術を臨床展開し、核医学検査に代わる放射線被曝のない安くて安全な分子イメージング診断を実現したい」

と松元准教授は語る。