すごいね!クールラボラトリー[研究者紹介]

エネルギーメディア変換材料分野

○研究分野/蓄熱、酸素吸蔵材料、エクセルギー、製鉄

○研究テーマ/エネルギーの高密度貯蔵・輸送・変換、ホメオスタシスエネルギー社会の創成

○E-mail/nms-tropy[a]eng.hokudai.ac.jp

エネルギーを高密度に貯蔵・輸送可能なPCM

工業や化学など多様な分野での応用に期待

製鉄所の排熱を他分野で有効利用するエコ・コンビナート

工学研究院附属エネルギー・マテリアル融合領域研究センターのエネルギーメディア変換材料分野では、ホメオスタシス社会の創成を究極の目的として、エネルギーを高密度に貯蔵、輸送、高効率に変換する材料の開発を行うとともに、エクセルギー(エネルギーの質を表す指標)をベースとした理論によるシステムの評価・設計に取り組んでいる。

「ホメオスタシス(自己恒常性維持)とは、生物システムが平衡状態を維持する現象全体を指す生物学の用語です。エネルギーを途切れることなく循環させる『リンク』を構築し、効率よく使い回す技術を極めることで、このホメオスタシス的エネルギー社会が実現できると考えています。私たちは、異なる産業や民生分野が物質とエネルギーの流れの中で密接にリンクしたエネルギー社会(=ホメオスタシス的エネルギー社会)の実現を目指した研究を行っています」

エネルギー問題が世界的に叫ばれている中、我が国では依然として一次投入エネルギー量に対して60%もの未利用熱、すなわち排熱が存在すると推計されている。この排熱を有効利用することで、化石燃料消費の削減やエネルギーのリサイクルを可能にする技術の開発が本分野の研究領域だ。

具体的なイメージとしては、製鉄所をハブとしたエコ・コンビナートの設計(脚注1)があげられる。製鉄所から出される排熱などのエネルギーや副産物を、リンクする異業種(セメント工場、製油所、化学プラントなど)で再利用しながら共生するシステムである。

高温熱源回収に向けた金属/合金系潜熱蓄熱材料の開発

こうしたリンクを可能にするのがエネルギー貯蔵技術である。エネルギー貯蔵技術には、化学エネルギーとして貯める電池や水素、あるいは位置エネルギーとして貯めるダムなどがあるが、膨大に発生し、かつ各種エネルギーシステムの入力のプラットフォームである「熱」として貯める「蓄熱技術」は特に注目されている。能村准教授はその中でも高温熱源回収に向けた金属/合金系潜熱蓄熱材料の開発に取り組んでいる。

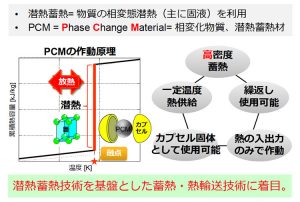

潜熱蓄熱材料とは、物質の相変態時の潜熱を利用した蓄熱方法のことで、一般にPCM(Phase. Change. Materials)と呼ばれている。能村准教授の研究では、アルミニウムとシリコンの合金をセラミックのカプセルに充填し、Al-Si合金が相変態(固体-液体)する際の蓄熱と放熱を利用する技術を研究開発している(脚注2)。Al-Si合金のPCMは(1)高密度での蓄熱、(2)融点一定で熱を放出、(3)容易に繰り返し使用できるなどの利点があり、特に100℃〜1000℃程度の工業用排熱回収を目的に、効率よく貯蔵するPCMの開発と実用化への研究が進められている。

前述のエコ・コンビナートも、製鉄所の排熱をPCMに蓄熱し、他の事業所へ輸送して再利用する、あるいは事業所内で何度も繰り返し使用するといった使い方を想定している。

「排熱の有効利用に対するニーズは、産業で発生する排熱回収だけではなく、ハイブリッド自動車や電気自動車などのモビリティにおける排熱回収への応用も期待されています。また、排熱以外にも再生可能エネルギー分野でも注目され、例えば太陽熱発電への応用や、蓄熱発電・風力熱発電と呼ばれるシステム用の蓄熱システムとしても注目されています」

マイクロカプセル化の成功により広がる応用範囲

北大中心の事業化プロジェクトもスタート

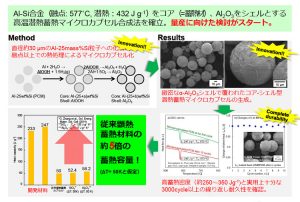

2014年、本研究分野ではPCMのマイクロカプセル化に成功した(脚注3)。Al-Si合金をコア(潜熱材)に、Al2O3(酸化アルミニウム)をシェルとしたマイクロカプセルを合成。直径約30ミクロンのセラミック粒子として多様な素材・形状の蓄熱体を成型することが可能になった。高温領域で使用可能な潜熱蓄熱マイクロカプセルの開発は世界初のことである。

「マイクロカプセルPCMは、従来の蓄熱材料の5倍の蓄熱容量を持つと同時に、粒子としてさまざまな素材に混ぜて加工・成型することができ、固体から流体までさまざまな形状で使用することが可能です。蓄熱・熱輸送デバイスや再生可能エネルギーシステム用の蓄熱システムのほか、マイクロカプセルPCMと触媒を合体させた熱制御機能つき触媒の開発など、新技術の基盤にも応用できると考えられ、産業界から大きな期待がかけられています」

北海道大学では、マイクロカプセルPCMに関するすべての情報・技術を学内で保有していることから、北大を中心に多様な分野の企業と連携・協業を推進するプロジェクトを発足。北大創出技術であるマイクロカプセルPCMを事業化し、社会に広く浸透させていく計画である。

能村准教授は、低温から高温までさまざまなタイプのPCMを開発することで、これまでにない新しい材料や物性、機能の発見につながるのではないかと期待している。 |