トポロジーという考え方をデバイスに応用することで、 これまでのデバイスの性能をおおきく向上させ、 さらには従来実現することのできなかった機能を発揮させることができる。

ここで、現在知られているもっとも高い超伝導遷移温度は160K 程度であるのに対して、電荷密度波は室温よりも高い温度 で転移する物質の存在が知られていることから、

量子干渉素子を室温で動作させる可能性が出てくる。これまでの量子位相干渉素子 を利用した医療用機器は素子を動作温度まで冷却する装置が必要なので

費用・規模の点で一部の大きな病院でしか用いられていなかったのを、 室温動作の素子が開発されることでもっと簡便にまた安価に使うことができる。

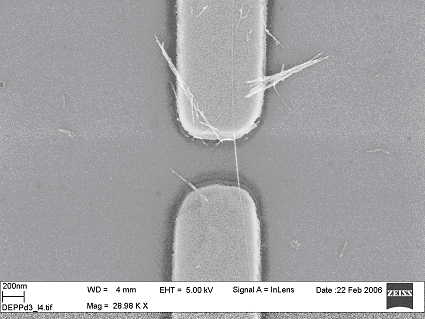

この原理を検証するために、私達のグループでは電荷密度波状態における磁場依存性を実験的に調べている。下図(左)は実験に用いた試料の電子顕微鏡写真で、直径約20μmのリング結晶に電極がついているのがわかる。この試料の磁場依存性を図(右)に示した。この結果から、試料に流れる電流が磁場に依存して周期的に変化していることを私達のグループは世界で初めて発見した。(坪田他、日本物理学会第62回年次大会にて報告)

ところが、単一電子トランジスタを動作させるためには電子1つを励起するのに 必要なクーロンエネルギーが熱ゆらぎに対して十分大きくなければならず、 そのためには極めて微細な加工技術が必要になり、また動作温度も極低温に限られる。 (もしくは超微粒子・単分子デバイスのように根本的なプロセスを開発しなければ ならない。) 一方で、電荷密度波においてはこのエネルギーは比較的大きくなるので、 より高い温度領域において動作が可能になる。

単一電荷トランジスタはその超高感度という特性を生かした応用が期待されているが、

実用には至っていないのが現状である。

そのため、トポロジカルソリトントランジスタのような新たなデバイスの研究によって

この現状を大きく打破できると考えている。

厚さが原子一個分しかないシート状の結晶が自己組織的に丸まり、直径1〜100nmの円筒形になったものをナノチューブと呼ぶ。1994年に発見されたカーボンナノチューブは、

さらに、本研究室では、シート状の構造をとる2セレン化ニオブ(NbSe2)や2ホウ化マグネシウム(MgB2)無機物質を用いて、超伝導や電荷密度波などカーボンにない性質を備えたまったく新しいナノチューブ物質を合成することに取り組んできた。我々の合成法は全て、〜800℃までの低温で、不純物となる触媒を使用しない、気相からの成長をベースにしている。高エネルギー・触媒粒子の存在下と比べ、この条件下でのナノチューブ生成メカニズムは研究が進んでおらず、円筒構造が発生する理由に高い興味が寄せられている。

さらに、電子顕微鏡の鏡筒内でNbSe2リボンに電子ビームを照射することで、リボンが自発的に巻きはじめ、チューブ構造を形成することを発見した(*)。これは帯電と電子ビームの相互作用によると見られ、ナノマテリアルを自在な形状に加工する技法となる可能性がある。

2001年に超伝導性が発見されたMgB2は、39Kという比較的高い超伝導転移温度を持ち、結晶の均質性が良いことから、線材などへの応用が積極的に進められている。このナノチューブを利用して超伝導量子干渉計(SQUID)を構築すれば、巨視的な大きさの超伝導体では実現できない空間分解能における磁束検出を簡便に行うことが可能となる。

ナノチューブの構造同定と収率の向上が今後の課題となる。

図3:誘電泳動法によって2端子電極を取り付けたナノチューブ

* Formation of metallic NbSe2 nanotubes and nanofibers;

T. Tsuneta, T. Toshima, K. Inagaki, T. Shibayama, S. Tanda, S. Uji, M. Ahlskog, P. Hakonen and M. Paalanen,

Current Applied Physics 3 (2003) p.473-476