| 2016�N4��7���`13�� | |||

| ����28�N�x�I�[�v�����{���J�Â���܂��B | |||

|

|||

| 2016�N2��27�� | |||

| �X�l�N���k��̐��E�W�J�͋������Ɣh����i���V�A�j��Best Scientific Research����܂��܂����B | |||

|

|||

| 2016�N2��25�� | |||

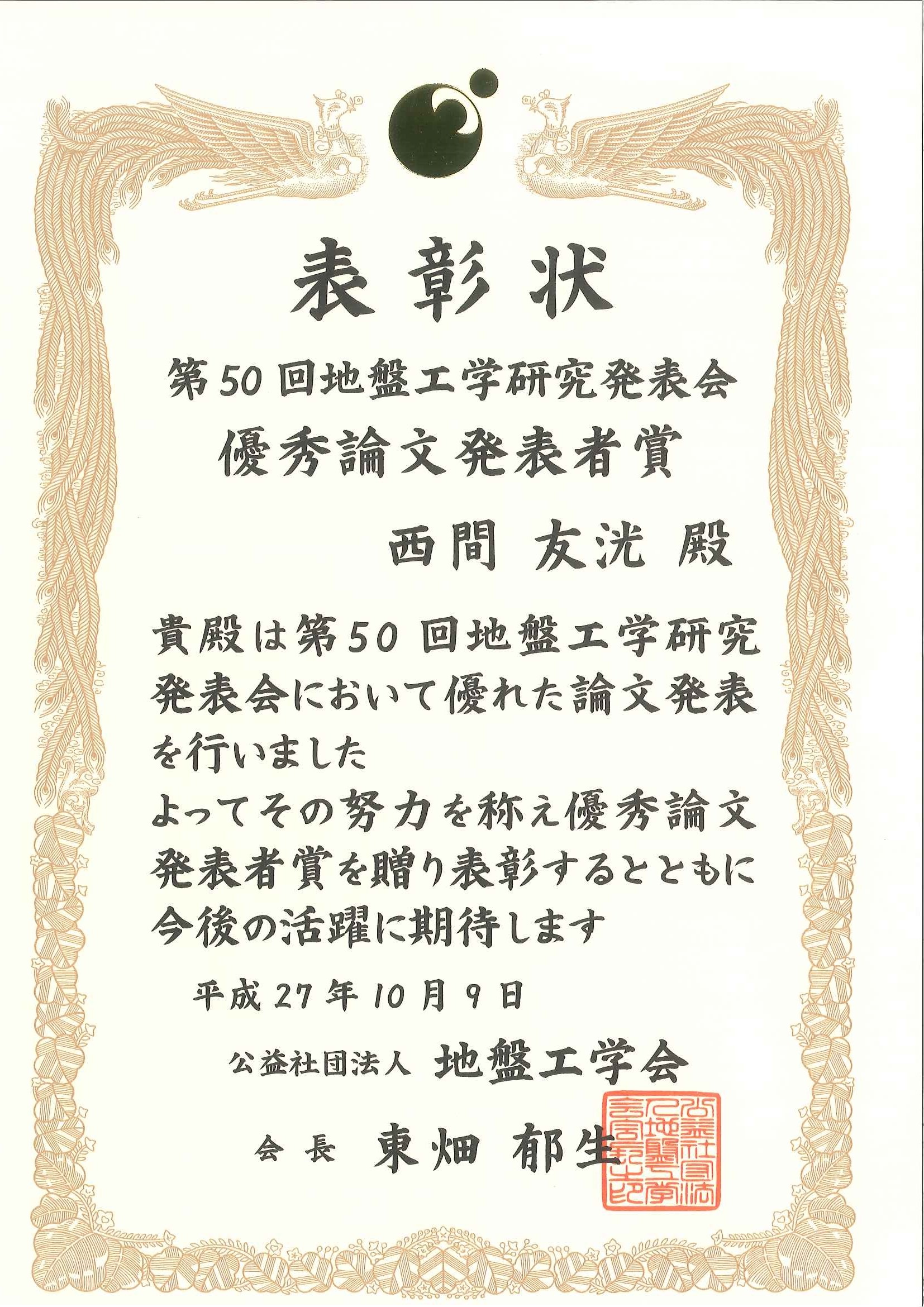

| ���^���N�ƐԒˑ��Y�N������27�N�x�n�ՍH�w��k�C���x����(�w������)����܂��܂����B | |||

|

|||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)

.jpg)

.jpg)

�@�@

�@�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@